ジャンク堂

第13回 アクティブフィルタ

オペアンプ入門(13)

オペアンプの話もノイズまで行きました。基本的なことはおおむね網羅したつもりですが、オペアンプがよく使われる回路にアクティブフィルタがあります。フィルタ回路は、その種類や特性などによって非常に多岐に渡り、きちんと理解するためには数学の知識が不可欠です。それを全て説明ができません(筆者にその力量がない)ので、今回はアクティブフィルタのほんの一部分ですが、話しをしたいと思います。

フィルタの種類と伝送特性

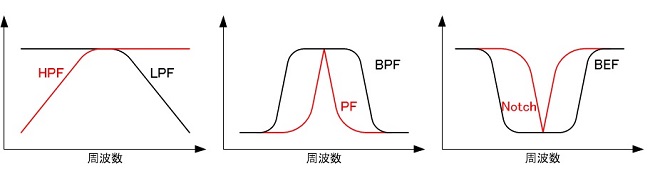

フィルタの種類としてはローパスフィルタ(以下LPF)、ハイパスフィルタ(以下HPF)、バンドパスフィルタ(以下BPF)、バンドエリミネーションフィルタ(以下BEF)などがあります。BPFの狭帯域のものをピークフィルタ(PF: Peak Filter)、BEFは狭帯域のものをノッチフィルタ(Notch Filter)と呼ぶこともあります。

また、同じLPFやHPFであっても伝送特性(通過する信号に与える影響)によってバタワース(Butterworth)型、ベッセル(Bessel)型、チェビシェフ(Chebyshev)型などがあり、各々のフィルタの特徴についてはWEBでも色々な情報が得られます。

簡単にいうと、ベッセル型は位相特性が良いが、通過帯域外の減衰特性は緩やかです。チェビシェフ型は通過帯域外の減衰特性が急峻ですが、通過帯域内にリップルがあります。バタワース型(あるいはバターワース型)の通過帯域外の減衰特性は両者の間くらいで、通過帯域内はフラットでリップルはありません。

オペアンプを使ったアクティブフィルタはオペアンプの特性上、オーディオ周波数域に限定され、一般的にはバタワース型かベッセル型が使われます。もっとも良く使われるのはバタワース型と思いますが、デジタル信号処理と組み合わせる場合のLPFには位相特性の良いベッセル型が使われます。

フィルタの回路形式

次は、バタワースやベッセルなどのことではなくオペアンプの回路形式のことです。同じバタワース型のフィルタを組む場合にもいくつかの回路形式があります。むしろ、見た目の回路が同じでも定数(設計)によって、バタワースやベッセルなどに変化します。

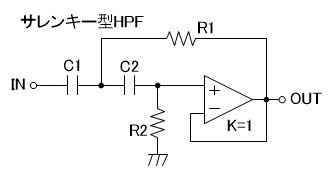

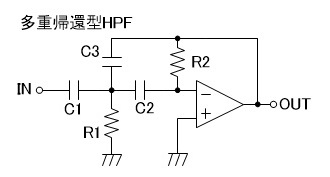

オペアンプによるアクティブフィルタの基本的な回路方式には、サレンキー型(正帰還型)、多重帰還型、ステートバリアブル型などがあります。この中でステートバリアブル型はオペアンプを複数(通常は3個または4個)使いますが、一つのフィルタでHPF、LPF、BPFの出力を得ることができるという特徴を持ちます。また、オペアンプ1個のフィルタに比べてQを高くすることも可能で素子感度も小さいという特徴があります。

注) 素子感度とは部品のバラツキや変化に対するフィルタの特性変化の度合いを意味します。素子感度が低いと部品などのバラツキや変化によるフィルタ特性の変化が少なく、素子感度が高いと部品のバラツキや変化によるフィルタ特性の変化が大きくなります。

ステートバリアブル型も面白い回路ではありますが、やはり通常のアクティブフィルタで用いられる回路はサレンキー型か多重帰還型が多いようです。従って、今回はサレンキー型と多重帰還型のLPFとHPFに限って話しをしたいと思います。

アクティブフィルタ回路の設計

ここからは、基本的にバタワースフィルタの話になります。

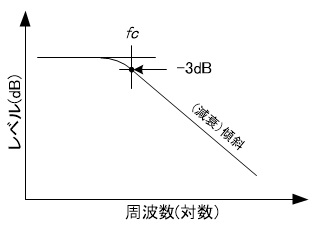

アクティブフィルタの回路設計を行う場合、まずはカットオフ周波数(fc)を決めます。次に、減衰特性/傾斜を決めます。またQも決める必要があります。

バタワース型の場合、減衰傾斜は-6dB/octの倍数で設計することが可能で、アクティブフィルタは一段で12dB/octの減衰傾斜になります。

既にご存じかと思いますが、RC一段の積分回路も-6dB/octのLPFとなり、これを2段直列に接続しても-12dB/octになります。両方とも12dB/octのLPFですが、両者の違いはQになります。Qはカットオフ周波数付近の特性に影響を与えます。

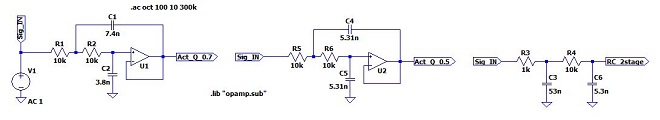

カットオフ周波数が約3kHzのLPFの特性をシミュレーションで比較してみました。

下図は上記のグラフの回路図です。

緑線は一番左の回路で通常のバタワースフィルタでQ=0.7で設計した場合の特性、青線(赤線と重なっている)は真ん中の回路でQ=0.5で設計した場合の特性です。赤線は回路図一番右のRC積分回路を2段重ねた場合の特性です。(なお、1段目と2段目の定数の違いも重要です)

いずれのフィルタも10kHz以上は同じ-12dB/octのカーブとなっています。しかし、設計上のカットオフ周波数である3kHzの減衰が、Q=0.7のバタワース型アクティブフィルタでは-3dBですが、Q=0.5のアクティブフィルタとRC積分回路2段では-6dBとなっています。このことから、RC積分回路2段重ねた場合はQ=0.5のアクティブフィルタに相当します。

このように、アクティブフィルタは定数を選ぶことでQを設定することができます。Qはカットオフ周波数付近の特性を左右します。Qが大きいと振幅特性にピークが現れ、矩形波を入力するとリンギングが出てきます。

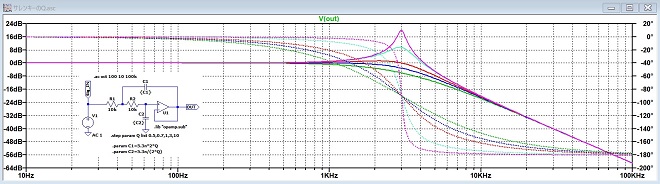

下のグラフは、アクティブフィルタのQを0.5(緑線)、0.7(青線)、1(赤線)、3(水色)、10(ピンク)と変化させた場合の特性の変化です。

Qが1以下であればおおむねフラットと言えますが、それ以上になるとカットオフ周波数にピークが生じています。このようなピークはオペアンプの発振の説明をしたときにも見られました。

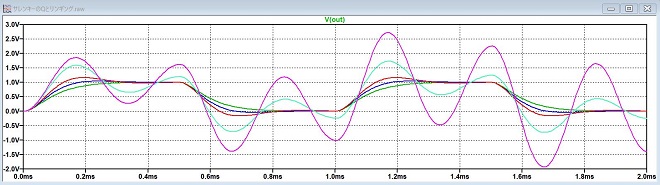

矩形波を入力したときの出力の波形をQの変化で確認します。

やはり、Q=0.5、0.7、1、3、10の時で、グラフの色の関係も前のグラフと同じです。Q=10(ピンク線)ではほとんど発振しているような波形になっています。Q=1で若干のリンギングがあります。グラフではわかりにくいのですが、Q=0.7でもリンギングとは言えないまでも僅かに波形が1より大きい部分があります。

RC積分回路の2段ではカットオフ周波数付近が緩やかすぎ、かといってQ=1以上ではピーク/リンギングが出るということから、アクティブフィルタではQを0.7から1の間で設計することが多いようです。

サレンキー型フィルタと多重帰還型ローパスフィルタ(LPF)

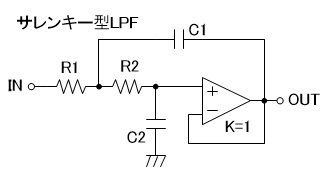

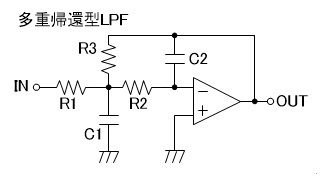

さて、ここでサレンキー型と多重帰還型の2種類のフィルタ回路の紹介をします。まずはLPFからです。

多重帰還型はサレンキー型に比べて抵抗が1本多くなります。また、サレンキー型は非反転増幅回路ですが、多重帰還型は反転増幅回路になっています。なお、サレンキー型の回路図にあるK=1は、オペアンプのゲイン設定を1(ボルテージフォロア)としていることを意味しています。

オペアンプを使ったアクティブフィルタでは、フィルタ回路としてゲインを持たせることも可能です。サレンキー型であれば、マイナス入力端子と出力端子に通常の非反転アンプと同様に抵抗を2本入れることで増幅率を変えることができます。多重帰還型では反転アンプと同様にR1とR3の比で増幅率が変わります。ただし、フィルタとしての定数を変えずにゲインを上げるとQも変化するため、ゲインに応じて回路定数を変える必要があります。アクティブフィルタは通常はゲイン1で設計することが多いようです。

先にも述べましたが、これらのフィルタを設計するにはカットオフ周波数、減衰の傾斜、Qを決めます。これらの回路の定数を求める計算式ですが、別途サレンキーと多重帰還の計算を行うエクセルの計算シートを用意致しましたので、それを参照/使用して頂ければ簡単かと思います。計算式についてもそこに記載していますので参照願います。エクセルの計算シートについては後ほど説明を致します。

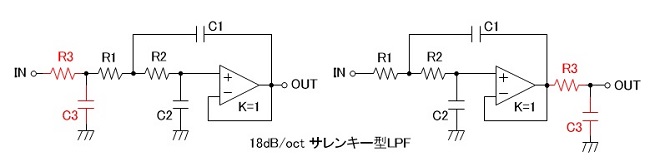

もし、18dB/octの傾斜が必要な場合は下図のように、12dB/octのアクティブフィルタの前か後ろにRC積分回路(回路例ではR3、C3)を追加します。

サレンキー型で例を挙げましたが、多重帰還型でも同様です。理論上は上図の左の回路でも右の回路でも良いのですが、後ほど述べる理由で右側の回路をお勧めします。

なお、18dB/octにすると追加した積分回路によってQが低下するため、アクティブフィルタ側はQ=1で設計します。そうするとトータルでQ=0.7のフィルタになります。

通常、Q=0.707(ここでは0.7としていますが)のフィルタをバタワースと言い、この時にカットオフ周波数で-3dBになります。

もし、24dB/octの傾斜が必要な場合は12dB/octのアクティブフィルタを2段直列に接続します。その場合は片方のQを約1.3に、もう片方のQを約0.54に設定します。そうするとQ=0.7になります。このあたりの詳細については文末の参考文献で紹介している書籍などを参照願います。

サレンキー型フィルタと多重帰還型ハイパスフィルタ(HPF)

基本的に、LPFの時と同様です。計算式は同様にエクセルの計算シートに入れています。

LPFと比べると、抵抗とコンデンサが入れ替わっただけです。

フィルタ計算シートについて

それでは、フィルタ計算シートについて説明を致します。これは、私が随分昔に作成したものを元に、新しいワークシートにコピペして少し分かりやすくアレンジしたものです。従って、コピペミスや、そもそも元から誤りがあるかも知れません。この計算シートを使用したことによる何らかの不利益がありましても責任を負いかねますのでご了承願います。

また、エクセルシートはこの記事をお読み頂いている読者に使用して頂くことを前提としています。二次配布などは堅くお断り致します。

※アクティブフィルタ計算シートのダウンロード

計算シートではサレンキー型と多重帰還型のLPFとHPFのみ計算できます。LPF型の場合は各抵抗の値を同じに設定し、コンデンサの値を算出するようになっています。HPFの場合は各コンデンサの値を同じ値に設定して、抵抗値の値を算出するようになっています。これは、一般的な定数設定の手法です。

入力を行うセルは薄いグレーになっていますので、数値を入力してください。なお、単位の部分はプルダウンリスト(マウスでクリックすると現れます)から選択します。全部で4種類の計算シートとなっていますが、各々に計算1と計算2の2種類の計算があります。

計算1はfcとQと、抵抗(LPF)あるいはコンデンサ(HPF)を入力します。そうすると、残りの部品の定数が算出されますので、まずは適当な値を入れてみてください。計算2は逆にRCの定数を全て入力します。それを元にfcとQを算出します。多重帰還の場合はゲイン(Kの絶対値)も算出されます。計算1で計算された定数は大抵、半端な値になるためにE12系列などから定数を選択した場合にどれくらいのfcとQになるかを確認する目的で計算2を設けています。

WEB上でアクティブフィルタを設計するツール

上記のエクセルの計算シートは設計できるフィルタが限定的です。もっと幅広いアクティブフィルタを設計されたい方はWEBの設計ツールを利用されると良いでしょう。以前はプログラムをダウンロードできるものも見かけましたが、最近はWEBサイト上で設計するものが多いようです。

私が探した範囲では、以下の2つのサイトの計算ツールが幅広い形式のフィルタが計算できて良さそうに思いました。いずれも、オペアンプのメーカーが公開しているもので、自社のオペアンプを使用することが前提のようです。

一つ目がTI社のもので、計算を行うにはMY TIに登録する必要があります。会社名などは個人と記入するなどすれば、個人でも登録が可能かと思います。

https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type

もう一つがアナログデバイセズ社です。こちらは特にユーザー登録などしなくても使えるようです。

https://tools.analog.com/jp/filterwizard/

いずれも、使用オペアンプは自社のものしか選択できないようですが、基本的にオペアンプは互換性があるものを使えば計算結果は流用できます。フィルタ定数を決定するのにオペアンプの品種は基本的に関係がありません。

フィルタ回路の実際

エクセルの計算シートを含め今までの説明、あるいは通常のアクティブフィルタの解説ではオペアンプや信号源が理想状態を前提としています。しかし、実際に回路として組むときには理想状態とは異なる部分も出てきます。

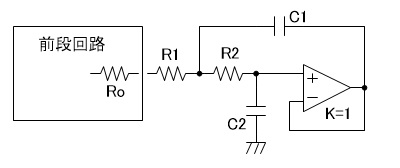

1) 信号源インピーダンスの影響、あるいは前後段の回路インピーダンスの影響

回路の説明や計算では、アクティブフィルタに信号を入力する信号源、あるいは前段の回路の出力インピーダンスは0Ωを前提としています。しかし、実際は何らかのインピーダンスがあり、前段回路の出力インピーダンスはフィルタ素子の一部として作用します。これは、普通の積分回路などでも同様ですから注意が必要です。

上図のような場合、前段回路の出力インピーダンスRoはR1の一部として動作します。従って、前段の回路には出力インピーダンスが低いオペアンプによるアンプやバッファを配置すると設計通りの動作が期待できます。

オペアンプの場合、出力インピーダンスが低いために後段に接続された回路の影響は受けにくいのですが、RC積分回路などは入力側のインピーダンスにも出力側のインピーダンスにも影響を受けてしまいます。

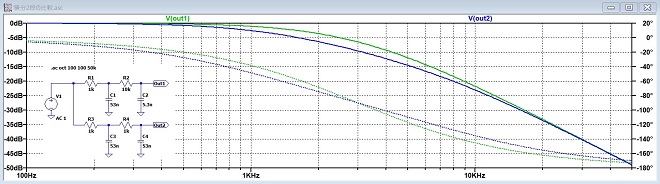

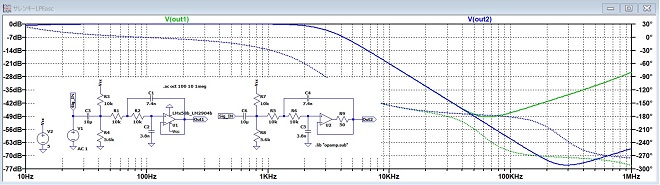

下のグラフはカットオフ周波数が同じ2種類の積分回路を2段直列接続した回路で、良く見かけます。OUT1の回路では、前段の抵抗値を1kΩにして、後段はその10倍の10kΩにしています。コンデンサは1段目に対して2段目の容量を1/10にすることで前後段のカットオフ周波数を合わせています。対してOUT2の回路では、前後段ともにRCの定数は同じになっています。

OUT2の回路ではOUT1の回路に比べてQが下がったような特性になっています。これはOUT2の回路は前段と後段のフィルタがお互いに干渉するためです。

OUT1の回路では前段から見た負荷(後段の回路)インピーダンスが約10倍と高く、後段から見た前段の出力インピーダンスは1/10と低くなり、双方の干渉が低減されます。積分回路を直列に接続する場合、通過域をギリギリまでフラットにしたい場合はOUT1の回路のような定数の関係にする方が良いでしょう。

2) オペアンプの出力インピーダンスの影響

オペアンプの出力インピーダンスは低いと説明を行ってきましたが、現実は周波数が高くなるにつれインピーダンスが上昇します。これは、オペアンプの出力インピーダンスはNFBによって低く保たれているため、NFB量が減る高域では出力インピーダンスが上昇します。

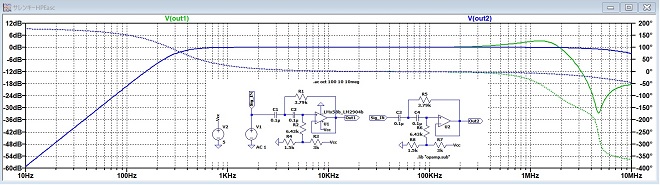

下のグラフはサレンキー型LPFの特性です。なお回路はアクティブフィルタを単電源で組む場合の参考になるようにしています。LM358を5Vの単電源で使用すると出力電圧範囲はおおよそ0~3.5Vの範囲となります。そのためプラス入力端子のバイアス電圧を約1.8Vにしています。

青線は理想オペアンプの特性で、緑線はLM358のスパイスモデルでシミュレーションした結果です。LM358は高域で途中から減衰カーブが上昇に転じています。

理想オペアンプでは周波数にかかわらず出力インピーダンスが一定のために、理論通りの減衰カーブとなっています。LM358のスパイスモデルでは出力インピーダンスが高域になるにつれて上昇していることが分かります。

試しに理想オペアンプに50Ωの出力インピーダンスをわざと与えてみます。

程度の違いはありますが、やはり高域で減衰カーブが上昇に転じています。

18dB/octのフィルタを紹介した際に、出力側に積分回路を追加した方が良いと書きましたが、出力側に積分回路を入れることで高域の減衰カーブの上昇を抑えることができるためです。

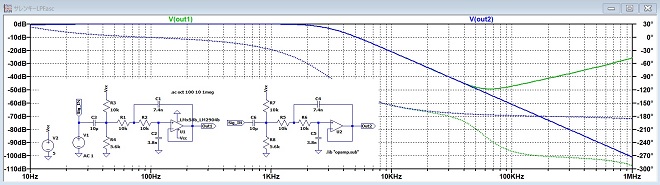

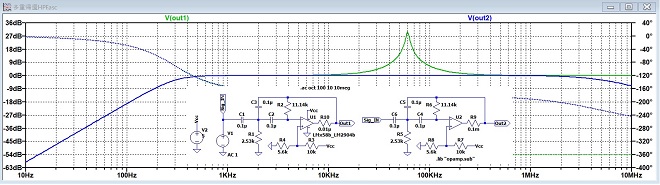

ではHPFの場合はどうでしょう。やはり、単電源回路でシミュレーションしています。

LM358のシミュレーションモデルでは高域に少しピークができ、その後、ディップができています。このピークやディップの度合いはオペアンプによって異なります。このような特性の変化は出力インピーダンスの上昇だけでなくオペアンプ内部の位相補償も関わっているためです。

今までサレンキー型でシミュレーションしましたが、多重帰還型HPFではどうでしょう。

青線が理想オペアンプで緑線がLM358のシミュレーションモデルです。

注) ここで用いたLM358のシミュレーションモデルを多重帰還HPFに用いると、シミュレーションでエラーが出るので、出力に0.1µΩという無視できる程度の抵抗を入れています。

理想オペアンプではピークもなく、高域ではGBW(1MHzに設定)より少し上から減衰しています。また、HPFとしてサレンキーでも多重帰還でも同じ特性となっています。

しかし、LM358のシミュレーションモデルではサレンキーと多重帰還とでは高域の特性が大きく違います。多重帰還型はサレンキー型に比べてオペアンプの特性の影響を受けやすいとも言われます。このあたりがシミュレーションモデルにおいてもサレンキー型と多重帰還型での違いになっているようです。

また、多重帰還型の回路をよく見ると入力信号がC1とC3を経由して出力に繋がっています。出力インピーダンスが上昇するとC1、C3経由の入力信号の漏れの量の割合が増加するようです。

なお、ここでは紹介しませんが、多重帰還HPFでは理想オペアンプでも出力に50Ωの抵抗を入れて出力インピーダンスを高くすると高域にピークが出ます。

今回の特性グラフはあくまで、シミュレーションモデルでの結果であり、実際のオペアンプの場合の特性を完全に再現していないと思いますが、同様の傾向は実回路でも現れます。これを見ると多重帰還型HPFはサレンキー型に比べてあまり好ましくないようです。

アクティブフィルタに限らず、フィルタ回路の設計は数学の塊のような世界です。今回はチェビシェフ型などには触れませんでしたが、計算に手間が掛かるフィルタの設計では、正規化されたフィルタの定数リストをもとに、周波数(あるいはインピーダンス)に合わせて定数リストの値を変換するという手法が一般的です。これはアクティブフィルタに限らず、アナログフィルタで良く行われる方法です。興味のあるかたは是非、書籍などを参照してください。色々なフィルタ設計が可能になります。

それでは Best 73 & 88!

参考文献/資料

・実用アナログ・フィルタ設計法(第3版) 今田 悟/深谷武彦 共著 CQ出版社

ジャンク堂 バックナンバー

- 第24回 オペアンプ入門(24)

- 第23回 LTspiceのススメ(後編)

- 第22回 LTspiceのススメ(前編)

- 第21回 (今日のジャンク)AZDEN DX-327というダイナミックマイクを復活させる

- 第20回 エクセルを使って空芯コイルのインダクタンスを計算する

- 第19回 電波防護指針に基づく電界強度を計算してみる

- 第18回 電子回路の放熱

- 第17回 秋月電子のレベルメーターキットを作る

- 第16回 FT8とALC、そしてスプラッタ

- 第15回 オシロスコープの50Ω終端器

- 第14回 差動アンプ 他 オペアンプ入門(14)

- 第13回 アクティブフィルタ オペアンプ入門(13)

- 第12回 RIAAとJIS A特性の等価雑音帯域幅とLTspice(オペアンプとノイズ おまけ編) オペアンプ入門(12)

- 第11回 オペアンプとノイズ(後半) オペアンプ入門(11)

- 第10回 オペアンプとノイズ(前半) オペアンプ入門(10)

- 第9回 オペアンプ入門(9)

- 第8回 オペアンプ入門(8)

- 第7回 オペアンプ入門(7)

- 第6回 オペアンプ入門(6)

- 第5回 オペアンプ入門(5)

- 第4回 オペアンプ入門(4)

- 第3回 オペアンプ入門(3)

- 第2回 オペアンプ入門(2)

- 第1回 ジャンク堂開店。オペアンプ入門(1)

お知らせ

-

2022.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2022.11.1

11月号の記事をアップしました

-

2022.10.17

10月号後半の記事をアップしました

-

2022.10.3

10月号の記事をアップしました

-

2022.9.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2022.9.1

9月号の記事をアップしました

-

2022.8.15

8月号後半の記事をアップしました

-

2022.8.1

8月号の記事をアップしました

-

2022.7.15

7月号後半の記事をアップしました

-

2022.7.1

7月号の記事をアップしました

-

2022.6.15

6月号後半の記事をアップしました

トップページに表示する表紙写真を募集中です。横1000x縦540ピクセルのサイズでご自慢の写真をメール添付でご送付ください。(infoアットマークfbnews.jp) 採用者には、月刊FB NEWSロゴ入りマグネットバーを送らせていただきます。 なお「撮影者: JL3ZGL」の様に表記させていただきますが、表記不要の方は、その旨合わせてご連絡ください。 -

2022.6.1

6月号の記事をアップしました

6月4日(土)、JH1CBX/3が14MHz SSBに初オンエアします。 入感がありましたらぜひお声がけください。 -

2022.5.16

5月号後半の記事をアップしました

-

2022.5.2

5月号の記事をアップしました

5月14日(土)、JL3ZGLはオペレーターにMasacoさんを迎えHAMtte交信パーティに 参加します。詳しくは4月号のニュースをご確認ください。 -

2022.4.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2022.4.1

4月号の記事をアップしました

-

2022.3.15

3月号後半の記事をアップしました

-

2022.3.1

3月号の記事をアップしました

-

2022.2.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2022.2.1

2月号の記事をアップしました

-

2022.1.17

1月号後半の記事をアップしました

-

2022.1.5

1月号の記事をアップしました

トップページに表示する表紙写真を募集中です。横1000x縦540ピクセルのサイズでご自慢の写真をメール添付でご送付ください。(infoアットマークfbnews.jp) 採用者には、月刊FB NEWSロゴ入りマグネットバーを送らせていただきます。 なお「撮影者: JA3YUA」の様に表記させていただきますが、表記不要の方は、その旨合わせてご連絡ください。 -

2021.12.15

12月号後半の記事をアップしました

-

2021.12.1

12月号の記事をアップしました

-

2021.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2021.11.01

2021年11月号の記事をアップしました

-

2021.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2021.10.01

2021年10月号の記事をアップしました

-

2021.09.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2021.09.01

2021年9月号の記事をアップしました

-

2021.08.16

8月号後半の記事をアップしました

-

2021.08.02

2021年8月号の記事をアップしました

-

2021.07.15

7月号後半の記事をアップしました

-

2021.07.01

2021年7月号の記事をアップしました

-

2021.06.15

6月号後半の記事をアップしました

-

2021.06.01

2021年6月号の記事をアップしました

-

2021.05.17

5月号後半の記事をアップしました

-

2021.05.06

2021年5月号の記事をアップしました

-

2021.04.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2021.04.01

2021年4月号の記事をアップしました

連載記事 Masacoの「むせんのせかい」はコロナ禍の影響により、取材ができない状況が続いており、状況が改善されるまで不定期掲載とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 -

2021.03.15

3月号後半の記事をアップしました

連載記事「今月のハム」はコロナ禍の影響により、取材ができない状況が続いており、状況が改善されるまで不定期掲載とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 -

2021.03.01

2021年3月号の記事をアップしました

-

2021.02.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2021.02.01

2021年2月号の記事をアップしました

-

2021.01.15

1月号後半の記事をアップしました

-

2021.01.05

2021年1月号の記事をアップしました

-

2020.12.15

12月号後半の記事をアップしました

-

2020.12.01

2020年12月号の記事をアップしました

-

2020.11.16

11月号後半の記事をアップしました

-

2020.11.02

2020年11月号の記事をアップしました

-

2020.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2020.10.01

2020年10月号の記事をアップしました

-

2020.09.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2020.09.01

2020年9月号の記事をアップしました

-

2020.08.17

8月号後半の記事をアップしました

-

2020.08.03

2020年8月号の記事をアップしました

-

2020.07.15

7月号後半の記事をアップしました

-

2020.07.01

2020年7月号の記事をアップしました

-

2020.06.15

6月号後半の記事をアップしました

-

2020.06.01

2020年6月号の記事をアップしました

-

2020.05.01

2020年5月号の記事をアップしました

-

2020.04.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2020.04.01

2020年4月号の記事をアップしました

-

2020.03.16

3月号後半の記事をアップしました

-

2020.03.09

JARD、eラーニングでのアマチュア無線国家資格取得を呼び掛けるお知らせを、臨時休校で自宅待機中の小中高生に向けて発表。詳しくはこちら。

-

2020.03.02

2020年3月号の記事をアップしました

-

2020.02.17

2月号後半の記事をアップしました

-

2020.02.03

2020年2月号の記事をアップしました

-

2020.01.15

1月号後半の記事をアップしました

-

2020.01.06

2020年1月号の記事をアップしました

-

2019.12.16

12月号後半の記事をアップしました

-

2019.12.02

2019年12月号の記事をアップしました

-

2019.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2019.11.01

2019年11月号の記事をアップしました

-

2019.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2019.10.01

2019年10月号の記事をアップしました

-

2019.09.17

9月号後半の記事をアップしました

-

2019.09.02

2019年9月号の記事をアップしました

-

2019.08.16

8月号後半の記事をアップしました

-

2019.08.01

2019年8月号の記事をアップしました

-

2019.07.16

7月号後半の記事をアップしました

-

2019.07.01

2019年7月号の記事をアップしました

-

2019.06.17

6月号後半の記事をアップしました

-

2019.06.01

2019年6月号の記事をアップしました

-

2019.05.20

5月号後半の記事をアップしました

-

2019.05.07

2019年5月号の記事をアップしました

-

2019.04.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2019.04.01

2019年4月号の記事をアップしました

-

2019.03.15

3月号後半の記事をアップしました

-

2019.03.01

2019年3月号の記事をアップしました

-

2019.02.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2019.02.01

2019年2月号の記事をアップしました

-

2019.01.18

1月号後半の記事をアップしました

-

2019.01.07

2019年1月号の記事をアップしました

-

2018.12.17

12月号後半の記事をアップしました

-

2018.12.01

2018年12月号の記事をアップしました

-

2018.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2018.11.01

2018年11月号の記事をアップしました

-

2018.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2018.10.01

2018年10月号の記事をアップしました

-

2018.09.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2018.09.01

2018年9月号の記事をアップしました

-

2018.08.17

8月号後半の記事をアップしました

-

2018.08.01

2018年8月号の記事をアップしました

-

2018.07.17

7月号後半の記事をアップしました

-

2018.07.02

2018年7月号の記事をアップしました

-

2018.06.15

6月号後半の記事をアップしました

-

2018.06.01

2018年6月号の記事をアップしました

-

2018.05.15

5月号後半の記事をアップしました

-

2018.05.01

2018年5月号の記事をアップしました

-

2018.04.16

4月号後半の記事をアップしました

-

2018.04.02

2018年4月号の記事をアップしました

-

2018.03.15

3月号後半の記事をアップしました

-

2018.03.01

2018年3月号の記事をアップしました

-

2018.02.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2018.02.01

2018年2月号の記事をアップしました

-

2018.01.15

1月号後半の記事をアップしました

-

2018.01.05

2018年1月号の記事をアップしました

-

2017.12.15

12月号後半の記事をアップしました

-

2017.12.1

12月号をアップしました

-

2017.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2017.11.1

11月号をアップしました

-

2017.10.16

10月号後半の記事をアップしました

-

2017.10.2

10月号をアップしました

-

2017.9.15

What a healthy time! ~健康を応援する特別なお料理~/第3回 食物繊維たっぷり! 海藻の和風リゾット、FB Monthly Fashion/第9回 秋っぽい柄&色コーデ、子供の無線教室/第9回 「アンテナの形や大きさに注目!!」を掲載しました

-

2017.9.4

<速報>ハムフェア2017を掲載しました

-

2017.9.1

9月号をアップしました

-

2017.8.17

What a healthy time! ~健康を応援する特別なお料理~/第2回 和風のポトフ 納豆ソース添え、FB Monthly Fashion/第8回 夏のお出かけコーデ、子供の無線教室/第8回 「無線機にはどんなものがあるの?」を掲載しました

-

2017.8.1

8月号をアップしました

-

2017.7.18

What a healthy time! ~健康を応援する特別なお料理~/第1回 メロンの冷製スープ ナッツのアイスクリームのせ、FB Monthly Fashion/第7回 コットンTシャツコーデとボーイズコーデ、子供の無線教室/第7回 「電波はどうやって海外や宇宙に届くの?」を掲載しました

-

2017.7.1

7月号をアップしました

-

2017.6.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第9回 FB Girlsの野望 with ムースと甘エビのタルタル、FB Monthly Fashion/第6回 雨の日コーデと親子コーデ、子供の無線教室/第6回 「電波はいろいろなところで大活躍!!」を掲載しました

-

2017.6.1

6月号をアップしました

-

2017.5.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第8回 番外編 春うらら♪豪華弁当でお花見、FB Monthly Fashion/第5回 ブラウス&シャツを使ったコーディネート、子供の無線教室/第5回 「周波数によって変わる、電波の特徴」を掲載しました

-

2017.5.1

5月号をアップしました

-

2017.4.17

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第7回 ARDFの思い出 with 2種類のソースのカルボナーラ、FB Monthly Fashion/第4回 Gジャンを使ったコーディネート、子供の無線教室/第4回 「電波の性質を覚えよう」を掲載しました

-

2017.4.1

4月号をアップしました

-

2017.3.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第6回 初めてのQSOの思い出 with グリーンのアクアパッツァ、FB Monthly Fashion/第3回 ピンクを使ったコーディネート、子供の無線教室/第3回 「電波はどうやって伝わるの?」を掲載しました

-

2017.3.1

3月号をアップしました

-

2017.2.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第5回 FB Girlsの試験の思い出 withウマ辛和風スープ、FB Monthly Fashion/第2回 デニムと明るめニットのコーディネートを掲載しました

-

2017.2.1

2月号をアップしました

-

2017.1.16

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第4回 YLハムを増やす秘策とは?! withおなかにやさしいお料理、【新連載】FB Monthly Fashion/第1回 アウター別おすすめコーディネート(ライダース・ノーカラー・ダッフル)を掲載しました

-

2017.1.5

1月号をアップしました

-

2016.12.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第3回 YLハムの行く年来る年 with ブイヤベースの洋風お鍋を掲載しました

-

2016.12.1

12月号をアップしました

-

2016.11.15

FB Girlsが行く!!~元気娘がアマチュア無線を体験~/<第3話>元気娘、秋の休日を楽しむ!!(後編)!、What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第2回 YLハムの悩み解決!with サケのフレンチトーストを掲載しました

-

2016.11.1

11月号をアップしました

-

2016.10.17

FB Girlsが行く!!~元気娘がアマチュア無線を体験~/<第3話>元気娘、秋の休日を楽しむ!!(前編)!、【新連載】What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第1回 FB GirlsのプライベートQSO with 土瓶蒸しのリゾットを掲載しました

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)

次号は 12月 1日(木) に公開予定