ジャンク堂

第16回 FT8とALC、そしてスプラッタ

近年、DXとの交信に不可欠となったFT8はSSB(USB)モードを使いますが、マイクからの音声に代わってパソコンからのオーディオ信号を変調信号としています。FT8ではよくALCメーターが振れないようにパソコンからの変調信号レベルを調整するようにいわれています。これは変調信号が歪むと、その高調波が発生して受信側からみると同じ局が2つも3つも出ているように見えるからです。この場合の高調波とはオーディオ信号の話しで、例えば800Hzの変調信号が歪むと、2倍の1600Hzや3倍の2400Hzの成分が発生します。

実際、FT8の送信でALCメーターが振れるとどうなるのでしょうか? 検証をしてみました。

IC-7610による検証

以下の内容は私の持つIC-7610で確認しただけですので、全てのトランシーバに当てはまるとは限りません。とくに、アイコム社以外のトランシーバでは設計思想が異なるので結果も異なります。

測定方法はFT8を運用する場合と同様に、パソコンからUSB変調端子へオーディオ信号(800Hz)を入力しています。なお、IC-7610のセットモードの“USB変調入力レベル”は50%に設定した状態です。

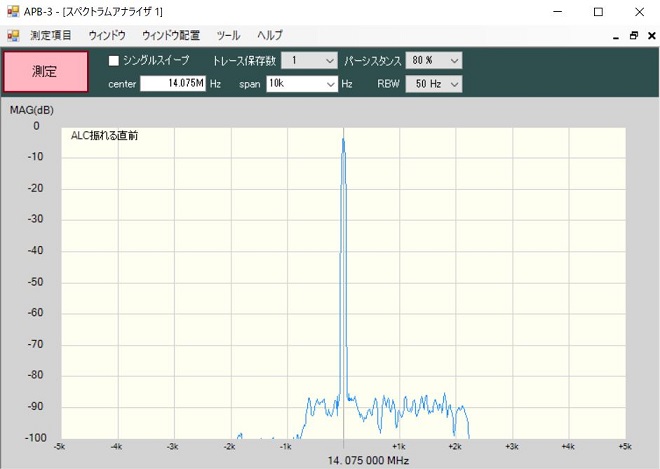

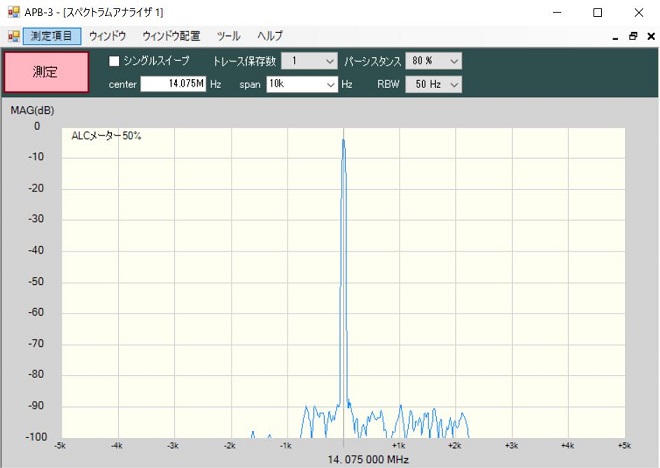

まず、パソコンからの変調信号レベルを調整してALCメーターが振れる直前に設定しました。

SSB変調回路の帯域内ノイズが下の方に見えますが、SSB機のS/Nとしては結構良いと思います。

なおスペクトラムの測定にはAPB-3というCQ出版社のキット(APB-3TGKIT)を用いています。APB-3は近年のHFトランシーバと同様、高周波信号を直接A/D変換しているためにHF帯限定ですが、安物のスペアナよりはるかにC/Nの良い測定が可能です。

注) APB-3TGKITは既に販売が終了しています。

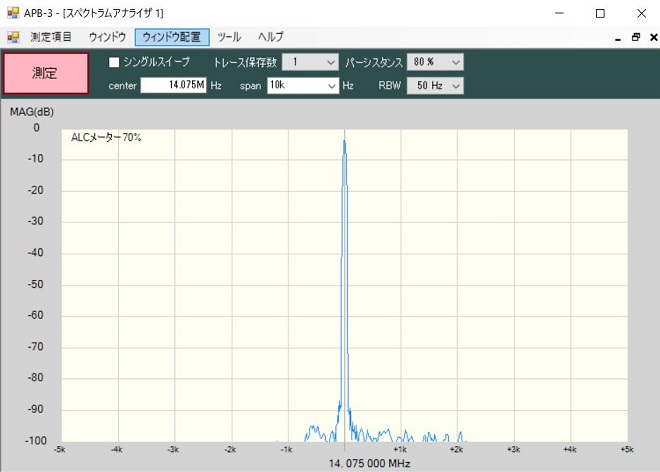

次に、変調信号レベルを6dB上げました。ALCメーターが50%程度振れています。

歪み成分は見られません。ALCで送信ゲインが抑えられた分、帯域内のノイズが少し下がっています。

更に、変調信号を6dB上げました。ALCメーターは70%程度まで振っています。

やはり、歪み成分は見られません。このあと、更に6dB上げてみましたが歪みは見られませんでした。

FT8はシングルトーンなので歪み成分は高調波成分に限られます。ここで変調信号を800Hzとしたのは800Hzのオーディオ信号が歪むと2倍の1600Hzと3倍の2400Hzの歪み成分が送信の帯域内に現れるからです。

これを見る限り、IC-7610はALCメーターが振れても歪みの問題はないようです。デジタル処理によって内部で変調信号のレベルを適正にコントロールしているのかも知れません。

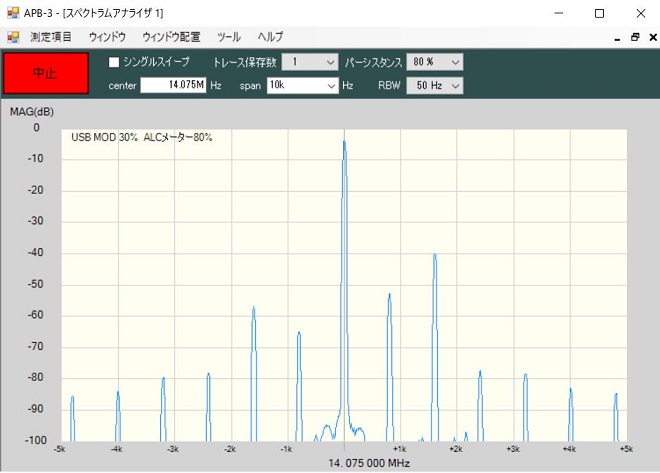

しかし、IC-7610のセットモードで“USB変調入力レベル”の設定を30%に変更してALCが大きく振れるくらい入力すると派手にスプリアスが出ました。2倍と3倍の高調波と、それらによるIMD歪みのようです。

この状態でもALCメーターはスケール(赤いライン)の80%程度です。この状態から変調信号のレベルを2dB下げるとALCメーターは振っていますがスプリアスが綺麗になくなりました。

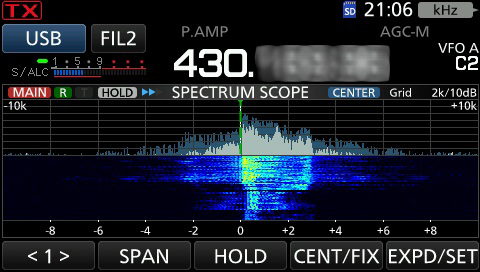

最近のアイコムのトランシーバはスペクトラムスコープの設定でCENT/FIXをCENTにしておくと送信時に変調信号のスペクトラムのモニターができます。上の状態のときのスペクトラムスコープを見るとスプリアスが確認できます。

正常な状態であれば、1つの信号だけですが過入力でスプリアスが出ているために3つの信号が見えています。なお、キャプチャ画面のメーターはALCでゾーンの80%程度になっています。

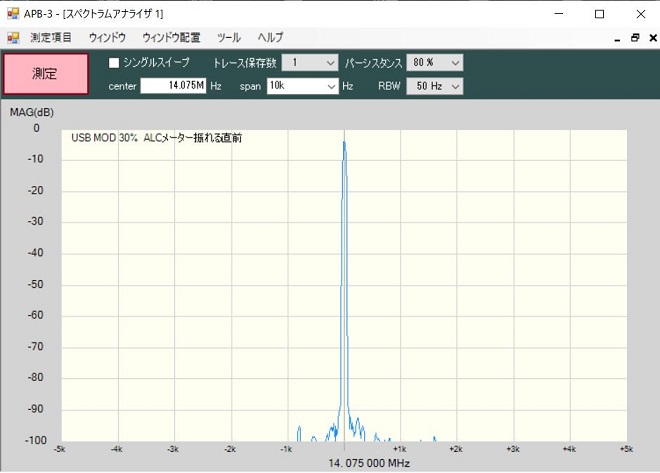

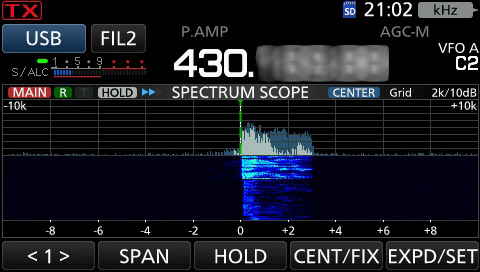

次にUSB変調レベルの設定を30%のまま、ALCが振れる直前まで変調信号のレベルを下げて見ました。

歪みはなく、またSSB変調回路の帯域内雑音も少なくなっています。FT8の変調信号としては良い状態だと思います。

この結果から、“USB変調入力レベル”を30%程度に下げて、その上でALCメーターが振れないか少し振れる程度の変調レベルになるようにアプリケーション(PC)側で調整すると良さそうです。

時々見かけるスプリアスを発生させている局

最近はFT8で派手にスプリアスを出しているような局はあまり見かけません。これは誤ったレベル設定をしている局が減ったためでしょうが、FT8のアプリケーション側でスプリット設定ができるようになったことが大きいと思います。

スプリット設定は1500Hz以下のトーンで送信する場合もアプリケーションが変調信号を1500Hz以上にして、代わりに送信周波数を下げるという仕掛けのようです。変調周波数が1500Hz以上では、高調波が3kHz以上になってSSBのフィルタで減衰するために、結果として高調波のない変調信号になります。

なお、この歪みによる現象は変調(送信)だけでなく受信側でも発生します。受信側においてもSSB検波された信号が歪むと高調波が発生して一つの局が2波も3波も出ているように見えることがあります。

通常では受信側で歪むようなことは少ないと思いますが、トランシーバとパソコンとの接続でレベル設定が良くないとパソコン側で歪みが発生することがあるようです。例えば、トランシーバから出力されるオーディオ信号(検波信号)のレベルが大き過ぎるとパソコン側でレベルを絞ってもパソコン側のレベル設定する部分より前で歪んでしまう可能性があります。

パソコンのオーディオ関係の設定は分かり難くいため、誤った設定をしていても気付き難いことが問題だと思います。あるいは受信機のAGCをOFFにしていると強い信号で歪みが出ます。これはRFゲインやアッテネーターで受信信号レベルを下げれば回避できます。

正常な電波を出している局に誤ってクレームをつけないためにも自局の受信設備の確認もしておいたほうが良いかも知れません。

安心してFT8を運用するために

今回の検証は限定的ではありますが、私の持つIC-7610では少々ALCメーターが振っても歪みの問題はないようです。また、移動局用のIC-7300Mでも確認しましたがおおむね同様でしたのでアイコムの近年のトランシーバは同じような考え方で設計されていると思われます。

また、あまり話題になりませんが、どのトランシーバにもSSB変調回路の帯域内のノイズがあります。これも超ローカル同士では影響を与える可能性があります。帯域内ノイズに関してはトランシーバの変調感度レベルを下げ気味にしたほうが良いようです。ただし、その場合は変調信号の過入力による歪みには一層の注意が必要です。自分の使っているトランシーバの変調レベル設定と過入力レベルの関係を一度チェックした上で、やはりALCメーターが振らない程度に変調信号のレベルを抑えるべきでしょう。

また、WSJT-XなどのFT8のアプリではスプリットの設定をONにして、送信時もスペクトラムスコープでのモニターも行うと安心です。

ALCって何?

FT8とALCの検証については以上で終わりですが、ついでにALCについても少しお話をしたいと思います。

ALCはAutomatic Level Controlの略で、自動レベル制御回路のことをいいます。SSBの場合、トランシーバではマイクから声(音)を入力すると電波が出ますが、電波の大きさ(送信電力、以下パワー)は声の大きさに比例します。つまり、大きい声だとパワーが大きくなり、小さい声ではパワーが小さくなります。

しかし、トランシーバは声を大きくしていくとどこまでもパワーが大きくなるのではなく、あるレベルに達すると送信回路が飽和してパワーが頭打ちになり、歪みが発生します。そうすると、高調波スプリアスや相互変調歪みによる占有帯域幅の広がりなどが発生して、いわゆる“汚い電波”になります。

注) ここの歪みはFT8の所で触れた変調信号の歪みのことではなく、送信電波の歪みのことです。

そのため、送信回路が飽和しないよう、一定以上のパワーになると送信回路のゲインを下げて飽和による歪みが発生しないようにする仕掛けがALCです。なお、近年のALCは送信回路の飽和とともに規定(スペック)以上のパワーを出さないようにするための仕掛けでもあります。

ALCはパワーのピークが規定に達したときに動作するので、パワー(Po)メーターを見て振れが少ないようでも、ALCが動作している場合はパワーのピークは規定値まで出ているということです。また、ALCメーターが振れるとALCが動作したことを表します。

画像はメーターをALCに設定して送信しています。ALCはメータースケールの一番下の赤色の扇形のスケールを見ますが、スケールがメーター全体の振れ幅の半分までしかなく、また目盛もありません。これはALCメーターが、ALCが動作したことが分かる程度のインジケーター的な扱いのためだと思います。

ところで、FM専用のトランシーバではALCという言葉は聞きません。また、ALCメーターも付いていません。FMの場合は音声によってパワーが変化しないのでパワーメーターを見れば最大パワーが出ていることが分かるからです。

しかし、FMトランシーバにもスペック以上のパワーが出ないようにする仕掛けは付いており、送信機系統図などではAPC(Automatic Power Control/自動電力制御)と書かれています。

SSB機ではALC、FM機ではAPCと異なる名称となっているのは、同じような目的でも生い立ちが異なるからのようです。

注) SSB機でもAPCというものがありますが、こちらはAutomatic Protection Controlの意味になります。アンテナのVSWRの悪化やファイナルアンプの過電流などを検出し、ALCと同じようにパワーを低下させる保護回路の働きとなります。一般的にハイパワーのSSBトランシーバではアンテナや使用条件によってファイナルアンプが壊れたり、歪みが発生しないように色々な検出回路が設けられています。

SSBの歪み、スプラッタ

そもそも、CWやAM、FMが全盛の時代の送信機には最大パワーを制御するような仕掛が付いていないことが普通でした。その昔、一世を風靡したIC-2Nという144MHzFMハンディトランシーバーは送信出力の調整にはファイナルトランジスタのマッチング回路のトリマコンデンサを調整してパワーを合わせていました。

AM送信機でも同様で、終段管(当時は真空管の送信回路が普通)のマッチング回路を調整して最大出力に合わせていました。それでも、(免許通りの設備であれば)免許された送信電力を超えることは少なく、100Wの送信機でも80W程度しか出ないというような状況が当たり前でした。

しかし、SSBが普及すると少し状況が変わります。先に説明したように、SSBは音声の大きさによってパワーが変化しますが、パワーの最大付近で飽和すると歪み(スプリアス)が発生します。とくに、送信周波数の近傍に出るIMD歪みはスプラッタと呼ばれて、隣の周波数で交信している局からすると迷惑な存在です。(AMでもスプラッタは発生しますが、、)

スプラッタ(splatter)はツバをまき散らして喋るという意味からきており、送信周波数の周辺にバリバリというような不要波をまき散らす状況をいいます。

注)スプラッタとなるIMD歪みは本質的に音声などの複数のオーディオ周波数成分をもつ信号で変調を掛けたときに発生します。そのため、FT8のようなシングルトーンの変調波ではIMD歪みは発生しません。

スプラッタの多くは送信回路が歪むことで発生するので、SSBではパワーの絶対値よりも音声のピークでも歪まないようにパワーを制限する必要があります。

近年は優秀なスペクトラムスコープのおかげでスプラッタを出している局がすぐに分かるようになりました。

画像の左側の局はスプラッタによって電波の占有帯域幅が広がっています。右はスプラッタのない局のスペクトラムです。左のような局を受信しながら周波数をずらしてゆくと、かなり周波数が離れるまでバリバリというノイズが音声に同期して聞こえます。自分がQSOしているときに、このような局が近くの周波数に出てくると困ります。

最近はスプラッタをまき散らしているような局は少ないと思いますが、やはり時折見かけます。また、HFに比べるとV/UHF帯にスプラッタをまき散らしている局の割合が多いように感じます。スプラッタの原因が、古いトランシーバなのか、トランシーバが壊れているのか、あるいは質の良くないリニアアンプ(ブースター)を接続しているためなのかは分かりません。

スプラッタを発生する要因はALCが適切に動作していない場合と、送信回路のリニアリティが悪く、高次のIMD(インターモジュレーション歪み)が多い場合があります。とくに昔のV/U帯のトランシーバは送信回路の素子の性能からIMDがよくなかったので、どうしても占有帯域幅が少し広い傾向にありました。

ALCの変遷 真空管トランシーバの時代

少し話しを変えて、ALCの変遷について話しをしたいと思います。

送信回路の中でも音声のピークで最初に歪みが出るのは多くの場合、パワーを出すファイナルアンプになります。理由は素子(真空管やトランジスタなど)の持つ能力ギリギリまで使っていることと、アンテナとのマッチングによって最大出力やリニアリティが変化するためです。

ファイナルアンプが真空管の場合、送信する前にマッチング回路(ほとんどがパイマッチ回路でした)を調整する必要がありました。トランシーバにはPLATEとLOADという2つのツマミがあり、送信する周波数の近傍でキャリアを出しながら2つのツマミを交互に調整して最良点に合わせます。

ファイナルアンプが真空管の時代、ほとんどのSSBトランシーバはファイナルアンプのグリッド電流を検出してALCを制御していました。グリッドとは真空管の入力端子で、FETのゲートに相当します。真空管はFETと動作が似ており(昔はFETが真空管に似ているといいましたが、、、)入力電圧によって動作します。その真空管では適正な入力レベルの場合はグリッドには電流が流れないのですが、オーバードライブ(過入力)するとグリッドに電流が流れます。当然、オーバードライブになるとスプラッタが発生してしまいます。そのため、ALCはグリッド電流を検出して送信回路の前段のゲインを下げてオーバードライブを回避するようになっていました。

したがって元々のALCはファイナル(終段菅)へのオーバードライブを防いでスプラッタを抑えるための仕掛けで、パワーがいくら出ているかは関知しない回路でした。つまり、パワーコントロールではなく、ドライブレベルコントロールでした。これがALCの語源のようです。

半導体トランシーバの時代

その後、トランシーバもファイナルが真空管からトランジスタに移行するとALCの検出方法が変化します。トランジスタは入力電流を増幅する素子ですから真空管のグリッド電流に相当するオーバードライブを検出する方法がありません。加えて真空管に比べて一瞬で破損するために終段の素子には出力パワーに対して余裕のある状況で回路を設計する必要があります。

多くのトランジスタやFETの半導体パワーアンプは100Wの出力を得るために、単体で100W以上出る素子を2個(プッシュプル回路)使用しています。理由は真空管時代と異なり広帯域回路になっているために、パワーが出にくくなっていることと、破損に対して十分な余裕を持たせるためでもあります。

少しお断りしておきますが、これはトランジスタ(あるいはFET)が真空管に比べてすぐに壊れるということをいっているのではありません。真空管の場合は瞬時に壊れることは少なく予兆(プレートが赤く灼熱するなど)があり、徐々に劣化していくというような感じのため、どのレベルで壊れたとするか分かり難いのです。対して、トランジスタの場合はそのような予兆がない(見えない)ので、使用者から見ると突然壊れたように見えます。

いずれにせよ、ファイナルが半導体になってALCの検出方法が真空管の場合と異なり、ドライブレベルを検出する方法ではなく、出力電力を監視して規定パワー以上出ないような回路(パワーコントロール)に変化しました。

電波法的にはオーバーパワーとならないことが重要ですが、SSB電波の質という面では絶対パワーの大小ではなく、送信回路を歪まない範囲に制御することが重要です。

半導体アンプの功罪

ファイナルアンプが半導体化されることによって真空管時代のように送信のマッチング回路の調整が不要となったためにオペレーションが随分と楽になり、クイックQSYが可能になりました。反面、アンテナのマッチング状態によるパワーの出方がシビアになり、真空管時代に比べてアンテナのVSWRの変化の影響を受けやすくなりました。

真空管時代はファイナルマッチング回路を調整するため、アンテナのVSWRが少々悪くても調整で補えましたが、無調整のトランジスタアンプの場合はVSWRの悪化が直接ファイナルアンプの動作に影響を与えます。

つまり、アンテナのVSWRが悪いと最大出力が低下して歪みやすくなり、また素子の破損の恐れも出てきます。そのため通常のトランシーバではVSWRの悪化を検出するとパワーを下げるAPC(Automatic Protection Control)が設けています。

このように、広帯域化/無調整という大きなメリットを持つ半導体パワーアンプですが、反面VSWRが少し悪いとパワーが下がりやすいという問題が出てきました。

結果として、近年のトランシーバにはオートアンテナチューナーが内蔵されるようになったわけですが、真空管時代の手動の調整が自動になったようなものです。

外部リニアアンプ(ブースター)を使用する場合は注意が必要。

トランシーバ単体で使用する場合は、送信回路の歪みの問題が出ないようにメーカーが設計しています。しかし、トランシーバの後ろにリニアアンプを接続する場合には使用者の注意が必要となります。もちろん、トランシーバメーカーが出しているリニアアンプの場合、メーカーは少なくとも自社のトランシーバとの組み合わせでは問題がないように設計/確認をしています。

しかし、海外製や自作のリニアアンプなどを使用する場合には使用者の注意が必要となります。まずはALCの問題です。リニアアンプをつないだ場合、ALC(パワー)の検出はリニアアンプで行い、その検出電圧をトランシーバに戻してトランシーバの送信パワーを下げてオーバードライブを防ぎます。

ALCはかなりシビアな設計が必要な回路で、特にALC検出の応答速度が遅いと音声の頭でALCが動作せず、結果としてリニアアンプが一瞬オーバードライブとなりスプラッタが発生します。

あるいは、そもそもALCの検出回路が付いていないようなリニアアンプもあるようです。おそらく使用者が適正なレベルになるようにトランシーバのパワーを絞って使えということだと思いますが、必要な知識や設備がないと適正なレベルで運用することは難しいと思います。

いずれにせよ、外付けのリニアアンプを接続する場合はトランシーバ側のパワーを絞ってオーバードライブにならないように注意する必要があります。

次に、アンテナのマッチングの問題があります。先ほど少し触れましたが、手動でマッチング調整を行わない半導体リニアアンプではアンテナ負荷のVSWRの影響を受けやすく、それによって最大パワーが下がり、結果としてパワーが低くてもスプラッタが発生することがあります。

この場合、例えばVSWRが1.5以下ならOK・・とはならず、リニアアンプから見たインピーダンスの絶対値が問題となります。つまり、同じVSWR1.5でも容量性であったり誘導性であったり、インピーダンスが高かったり低かったりとインピーダンスの絶対値は様々です。リニアアンプの回路によっては容量性/誘導性やインピーダンスの高低によってパワーが出にくくなる領域があるために一見VSWRが低いようでも、最大パワーが大きく低下する場合があります。とくに、パワーを絞り出したような余裕のない設計をされたものは負荷の変化にも弱いといえます。

50Ωのダミーロードでは問題がないからといって、アンテナをつないでも問題がないとは言えないのが送信回路の難しいところです。やはり、純正以外の外部リニアアンプを正しく使うには、それなりのスキルが必要と思います。

ここまでの説明で、SSB送信機におけるALCは単なるパワー制限回路ではなく、オーバードライブなどによる、歪みを回避するためのものであることがお分かり頂けたと思います。そういった意味では、最近のトランシーバのALCメーターは素っ気なく、どのように見れば良いのかが分かり難いように思います。

私は昔からの癖で、SSBの送信ではトランシーバのメーターをALCに設定して、送信パワーは外付けの通過型パワーメーターでモニターしています。しかし、今回のFT8での検証でもトランシーバのALCメーターの振れについては非常に分かりにくいように感じました。IC-7610には外部メーターを接続できる端子があるので、自分なりに分かりやすいALCメーターを外付けできないか考えています。思う様なものができたら次回以後にでもここで紹介をしたいと思います。

それではBest 73 & 88

ジャンク堂 バックナンバー

- 第24回 オペアンプ入門(24)

- 第23回 LTspiceのススメ(後編)

- 第22回 LTspiceのススメ(前編)

- 第21回 (今日のジャンク)AZDEN DX-327というダイナミックマイクを復活させる

- 第20回 エクセルを使って空芯コイルのインダクタンスを計算する

- 第19回 電波防護指針に基づく電界強度を計算してみる

- 第18回 電子回路の放熱

- 第17回 秋月電子のレベルメーターキットを作る

- 第16回 FT8とALC、そしてスプラッタ

- 第15回 オシロスコープの50Ω終端器

- 第14回 差動アンプ 他 オペアンプ入門(14)

- 第13回 アクティブフィルタ オペアンプ入門(13)

- 第12回 RIAAとJIS A特性の等価雑音帯域幅とLTspice(オペアンプとノイズ おまけ編) オペアンプ入門(12)

- 第11回 オペアンプとノイズ(後半) オペアンプ入門(11)

- 第10回 オペアンプとノイズ(前半) オペアンプ入門(10)

- 第9回 オペアンプ入門(9)

- 第8回 オペアンプ入門(8)

- 第7回 オペアンプ入門(7)

- 第6回 オペアンプ入門(6)

- 第5回 オペアンプ入門(5)

- 第4回 オペアンプ入門(4)

- 第3回 オペアンプ入門(3)

- 第2回 オペアンプ入門(2)

- 第1回 ジャンク堂開店。オペアンプ入門(1)

お知らせ

-

2022.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2022.11.1

11月号の記事をアップしました

-

2022.10.17

10月号後半の記事をアップしました

-

2022.10.3

10月号の記事をアップしました

-

2022.9.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2022.9.1

9月号の記事をアップしました

-

2022.8.15

8月号後半の記事をアップしました

-

2022.8.1

8月号の記事をアップしました

-

2022.7.15

7月号後半の記事をアップしました

-

2022.7.1

7月号の記事をアップしました

-

2022.6.15

6月号後半の記事をアップしました

トップページに表示する表紙写真を募集中です。横1000x縦540ピクセルのサイズでご自慢の写真をメール添付でご送付ください。(infoアットマークfbnews.jp) 採用者には、月刊FB NEWSロゴ入りマグネットバーを送らせていただきます。 なお「撮影者: JL3ZGL」の様に表記させていただきますが、表記不要の方は、その旨合わせてご連絡ください。 -

2022.6.1

6月号の記事をアップしました

6月4日(土)、JH1CBX/3が14MHz SSBに初オンエアします。 入感がありましたらぜひお声がけください。 -

2022.5.16

5月号後半の記事をアップしました

-

2022.5.2

5月号の記事をアップしました

5月14日(土)、JL3ZGLはオペレーターにMasacoさんを迎えHAMtte交信パーティに 参加します。詳しくは4月号のニュースをご確認ください。 -

2022.4.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2022.4.1

4月号の記事をアップしました

-

2022.3.15

3月号後半の記事をアップしました

-

2022.3.1

3月号の記事をアップしました

-

2022.2.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2022.2.1

2月号の記事をアップしました

-

2022.1.17

1月号後半の記事をアップしました

-

2022.1.5

1月号の記事をアップしました

トップページに表示する表紙写真を募集中です。横1000x縦540ピクセルのサイズでご自慢の写真をメール添付でご送付ください。(infoアットマークfbnews.jp) 採用者には、月刊FB NEWSロゴ入りマグネットバーを送らせていただきます。 なお「撮影者: JA3YUA」の様に表記させていただきますが、表記不要の方は、その旨合わせてご連絡ください。 -

2021.12.15

12月号後半の記事をアップしました

-

2021.12.1

12月号の記事をアップしました

-

2021.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2021.11.01

2021年11月号の記事をアップしました

-

2021.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2021.10.01

2021年10月号の記事をアップしました

-

2021.09.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2021.09.01

2021年9月号の記事をアップしました

-

2021.08.16

8月号後半の記事をアップしました

-

2021.08.02

2021年8月号の記事をアップしました

-

2021.07.15

7月号後半の記事をアップしました

-

2021.07.01

2021年7月号の記事をアップしました

-

2021.06.15

6月号後半の記事をアップしました

-

2021.06.01

2021年6月号の記事をアップしました

-

2021.05.17

5月号後半の記事をアップしました

-

2021.05.06

2021年5月号の記事をアップしました

-

2021.04.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2021.04.01

2021年4月号の記事をアップしました

連載記事 Masacoの「むせんのせかい」はコロナ禍の影響により、取材ができない状況が続いており、状況が改善されるまで不定期掲載とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 -

2021.03.15

3月号後半の記事をアップしました

連載記事「今月のハム」はコロナ禍の影響により、取材ができない状況が続いており、状況が改善されるまで不定期掲載とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 -

2021.03.01

2021年3月号の記事をアップしました

-

2021.02.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2021.02.01

2021年2月号の記事をアップしました

-

2021.01.15

1月号後半の記事をアップしました

-

2021.01.05

2021年1月号の記事をアップしました

-

2020.12.15

12月号後半の記事をアップしました

-

2020.12.01

2020年12月号の記事をアップしました

-

2020.11.16

11月号後半の記事をアップしました

-

2020.11.02

2020年11月号の記事をアップしました

-

2020.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2020.10.01

2020年10月号の記事をアップしました

-

2020.09.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2020.09.01

2020年9月号の記事をアップしました

-

2020.08.17

8月号後半の記事をアップしました

-

2020.08.03

2020年8月号の記事をアップしました

-

2020.07.15

7月号後半の記事をアップしました

-

2020.07.01

2020年7月号の記事をアップしました

-

2020.06.15

6月号後半の記事をアップしました

-

2020.06.01

2020年6月号の記事をアップしました

-

2020.05.01

2020年5月号の記事をアップしました

-

2020.04.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2020.04.01

2020年4月号の記事をアップしました

-

2020.03.16

3月号後半の記事をアップしました

-

2020.03.09

JARD、eラーニングでのアマチュア無線国家資格取得を呼び掛けるお知らせを、臨時休校で自宅待機中の小中高生に向けて発表。詳しくはこちら。

-

2020.03.02

2020年3月号の記事をアップしました

-

2020.02.17

2月号後半の記事をアップしました

-

2020.02.03

2020年2月号の記事をアップしました

-

2020.01.15

1月号後半の記事をアップしました

-

2020.01.06

2020年1月号の記事をアップしました

-

2019.12.16

12月号後半の記事をアップしました

-

2019.12.02

2019年12月号の記事をアップしました

-

2019.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2019.11.01

2019年11月号の記事をアップしました

-

2019.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2019.10.01

2019年10月号の記事をアップしました

-

2019.09.17

9月号後半の記事をアップしました

-

2019.09.02

2019年9月号の記事をアップしました

-

2019.08.16

8月号後半の記事をアップしました

-

2019.08.01

2019年8月号の記事をアップしました

-

2019.07.16

7月号後半の記事をアップしました

-

2019.07.01

2019年7月号の記事をアップしました

-

2019.06.17

6月号後半の記事をアップしました

-

2019.06.01

2019年6月号の記事をアップしました

-

2019.05.20

5月号後半の記事をアップしました

-

2019.05.07

2019年5月号の記事をアップしました

-

2019.04.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2019.04.01

2019年4月号の記事をアップしました

-

2019.03.15

3月号後半の記事をアップしました

-

2019.03.01

2019年3月号の記事をアップしました

-

2019.02.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2019.02.01

2019年2月号の記事をアップしました

-

2019.01.18

1月号後半の記事をアップしました

-

2019.01.07

2019年1月号の記事をアップしました

-

2018.12.17

12月号後半の記事をアップしました

-

2018.12.01

2018年12月号の記事をアップしました

-

2018.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2018.11.01

2018年11月号の記事をアップしました

-

2018.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2018.10.01

2018年10月号の記事をアップしました

-

2018.09.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2018.09.01

2018年9月号の記事をアップしました

-

2018.08.17

8月号後半の記事をアップしました

-

2018.08.01

2018年8月号の記事をアップしました

-

2018.07.17

7月号後半の記事をアップしました

-

2018.07.02

2018年7月号の記事をアップしました

-

2018.06.15

6月号後半の記事をアップしました

-

2018.06.01

2018年6月号の記事をアップしました

-

2018.05.15

5月号後半の記事をアップしました

-

2018.05.01

2018年5月号の記事をアップしました

-

2018.04.16

4月号後半の記事をアップしました

-

2018.04.02

2018年4月号の記事をアップしました

-

2018.03.15

3月号後半の記事をアップしました

-

2018.03.01

2018年3月号の記事をアップしました

-

2018.02.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2018.02.01

2018年2月号の記事をアップしました

-

2018.01.15

1月号後半の記事をアップしました

-

2018.01.05

2018年1月号の記事をアップしました

-

2017.12.15

12月号後半の記事をアップしました

-

2017.12.1

12月号をアップしました

-

2017.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2017.11.1

11月号をアップしました

-

2017.10.16

10月号後半の記事をアップしました

-

2017.10.2

10月号をアップしました

-

2017.9.15

What a healthy time! ~健康を応援する特別なお料理~/第3回 食物繊維たっぷり! 海藻の和風リゾット、FB Monthly Fashion/第9回 秋っぽい柄&色コーデ、子供の無線教室/第9回 「アンテナの形や大きさに注目!!」を掲載しました

-

2017.9.4

<速報>ハムフェア2017を掲載しました

-

2017.9.1

9月号をアップしました

-

2017.8.17

What a healthy time! ~健康を応援する特別なお料理~/第2回 和風のポトフ 納豆ソース添え、FB Monthly Fashion/第8回 夏のお出かけコーデ、子供の無線教室/第8回 「無線機にはどんなものがあるの?」を掲載しました

-

2017.8.1

8月号をアップしました

-

2017.7.18

What a healthy time! ~健康を応援する特別なお料理~/第1回 メロンの冷製スープ ナッツのアイスクリームのせ、FB Monthly Fashion/第7回 コットンTシャツコーデとボーイズコーデ、子供の無線教室/第7回 「電波はどうやって海外や宇宙に届くの?」を掲載しました

-

2017.7.1

7月号をアップしました

-

2017.6.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第9回 FB Girlsの野望 with ムースと甘エビのタルタル、FB Monthly Fashion/第6回 雨の日コーデと親子コーデ、子供の無線教室/第6回 「電波はいろいろなところで大活躍!!」を掲載しました

-

2017.6.1

6月号をアップしました

-

2017.5.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第8回 番外編 春うらら♪豪華弁当でお花見、FB Monthly Fashion/第5回 ブラウス&シャツを使ったコーディネート、子供の無線教室/第5回 「周波数によって変わる、電波の特徴」を掲載しました

-

2017.5.1

5月号をアップしました

-

2017.4.17

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第7回 ARDFの思い出 with 2種類のソースのカルボナーラ、FB Monthly Fashion/第4回 Gジャンを使ったコーディネート、子供の無線教室/第4回 「電波の性質を覚えよう」を掲載しました

-

2017.4.1

4月号をアップしました

-

2017.3.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第6回 初めてのQSOの思い出 with グリーンのアクアパッツァ、FB Monthly Fashion/第3回 ピンクを使ったコーディネート、子供の無線教室/第3回 「電波はどうやって伝わるの?」を掲載しました

-

2017.3.1

3月号をアップしました

-

2017.2.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第5回 FB Girlsの試験の思い出 withウマ辛和風スープ、FB Monthly Fashion/第2回 デニムと明るめニットのコーディネートを掲載しました

-

2017.2.1

2月号をアップしました

-

2017.1.16

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第4回 YLハムを増やす秘策とは?! withおなかにやさしいお料理、【新連載】FB Monthly Fashion/第1回 アウター別おすすめコーディネート(ライダース・ノーカラー・ダッフル)を掲載しました

-

2017.1.5

1月号をアップしました

-

2016.12.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第3回 YLハムの行く年来る年 with ブイヤベースの洋風お鍋を掲載しました

-

2016.12.1

12月号をアップしました

-

2016.11.15

FB Girlsが行く!!~元気娘がアマチュア無線を体験~/<第3話>元気娘、秋の休日を楽しむ!!(後編)!、What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第2回 YLハムの悩み解決!with サケのフレンチトーストを掲載しました

-

2016.11.1

11月号をアップしました

-

2016.10.17

FB Girlsが行く!!~元気娘がアマチュア無線を体験~/<第3話>元気娘、秋の休日を楽しむ!!(前編)!、【新連載】What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第1回 FB GirlsのプライベートQSO with 土瓶蒸しのリゾットを掲載しました

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)

次号は 12月 1日(木) に公開予定