今更聞けない無線と回路設計の話

【テーマ2】デシベルと無線工学

第8話 等価雑音の内訳

2025年5月1日掲載

第7話までの解説で無線通信が成立する/しないはアナログ/デジタルの違いや、変調方式などに関わらず、復調器入力のSNRによって決定されることがご理解いただけたのではないかと思います。SNRのSは信号電力なので、レベルダイヤグラムを追えば簡単に把握できます。一方でNは「等価雑音」と称して伝送信号の劣化を全て雑音電力に置き換えるという定義でしたので、その大きさを把握するためには、信号がどこでどのように劣化するのか、また雑音換算するにはどうすれば良いかを理解する必要があります。第8話以降は「等価雑音」の内訳について解説します。

1. 劣化の4大要因

これまで、通信路においては様々な理由で信号が「劣化する」と申し上げてきました。しかし受信機に飛び込んでくる雑音や大入力で歪む現象などは直感的に理解出来ると思いますが、その他の劣化には、どのようなものがあるのでしょうか。信号劣化の要因を分類すると、大きく「振幅雑音(熱雑音)」「位相雑音」「非線形歪み」「線形歪み」という4つに分類できます。

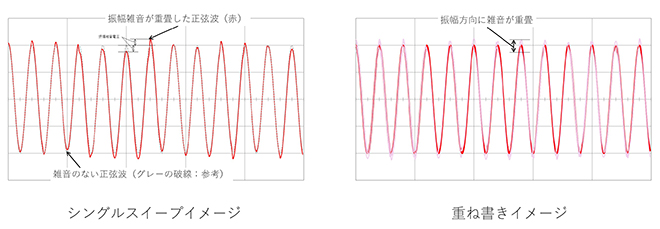

(1)振幅雑音(熱雑音)

図1に示すように信号波形をオシロスコープで観測したときに、振幅方向に発生する揺らぎやランダム変動の総称です。発生起源により、熱雑音、ショット雑音、フリッカー雑音などがあり、さらにこれら雑音成分が増幅器で増幅されたものも、信号と区別する目的で雑音として扱うため、総称として便宜的に「熱雑音」と表記される場合があります。振幅雑音の重畳は信号のSNRを直接劣化させます。第5話~第7話で図示したとおり、振幅雑音の重畳により波形に乱れが生じる事が信号劣化に繋がります。

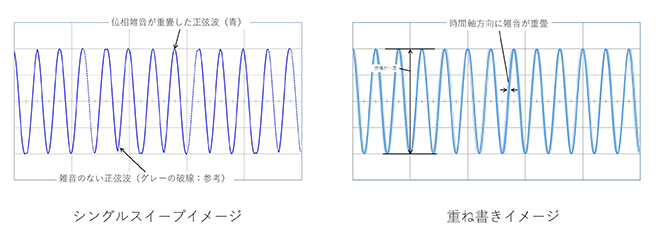

(2)位相雑音・ジッタ

図2に示すように信号波形をオシロスコープで観測したときに、時間方向に発生する揺らぎやランダム変動の総称です。サイン波の場合、位相雑音が大きい=スペクトルの純度が低い(スペアナで観測すると太い線に見える)という事になります。デジタルクロック信号のジッタも一種の位相雑音です。周波数や位相の揺らぎはFM・PM方式においては信号のSNRを直接劣化させます。AM方式においても搬送波に位相雑音が存在すると、復調時にかけ算する再生搬送波と波形の不一致が生じてしまうので、結果的に振幅雑音に変換されて信号のSNRを劣化させることになります。

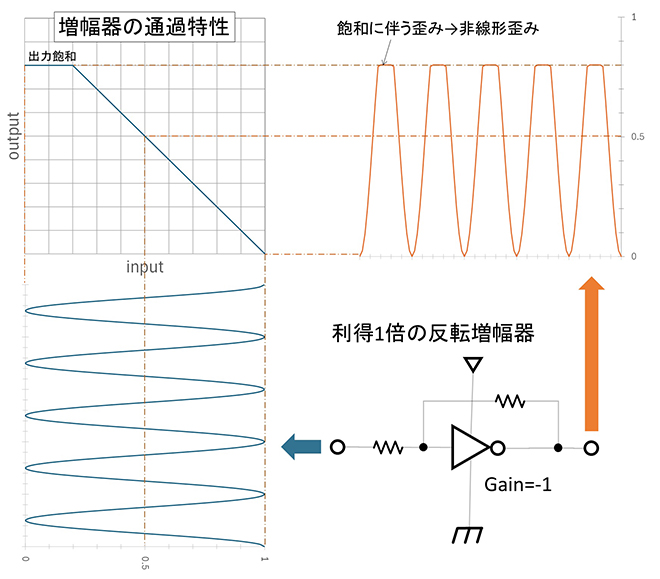

(3)非線形歪み

図3に示すように、回路の通過特性の非線形性(指数特性と飽和特性)に起因して発生する信号波形の変形です。時間軸上で波形が変形してしまうと、AM方式のような波形に情報を載せる変調方式では、載っていた情報が欠落してしまう(信号が劣化する)事になります。一方周波数軸上で見た場合、電気信号が、入出力伝達関数が非線形の(利得が入力信号の大きさで変化する)回路を通過すると、本連載【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学の第2話以降の各話で解説したように、信号を構成するスペクトルがそれぞれかけ算されて、新しいスペクトルが発生します。

この新しく発生したスペクトルの電力が「等価雑音電力」として重畳することで信号のSNRが劣化することになります。

非線形歪みは元の信号の波形が既知で無い限り、受信側で再生することが出来ません。

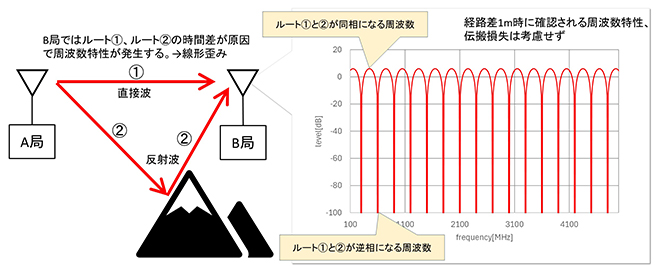

(4)線形歪み

ネットで「線形歪み」を調べると、「新たな周波数が加わることなく振幅や位相が変化した歪み」という結果が出てきます。線形歪みの最も身近な事例はフェージング、またはエコーです。信号を伝送するときに電気長の異なる伝搬経路が複数並列接続されている場合(いわゆるマルチパス・・・ 無線通信の場合、衛星通信やLOS(見通し通信)を除き、100%が該当します)、経路差で発生する位相差により受信信号の振幅に変動が発生したり、周波数特性がフラットにならなくなったりします。この結果平均SNRの低下や波形の変形が発生することで信号のSNRが劣化します。

線形歪みは伝搬路(遅延プロファイル)が判れば、受信側で補正して元の信号を復元することが可能です。また移動体通信で発生するドップラーは周波数の変化を伴いますが、新たな周波数が加わる訳ではないので線形歪みの一種といえます。

ではこれら4大要因が無線通信機のなかでどのように信号を劣化させるのか、変調方式毎に見てみることにしましょう。

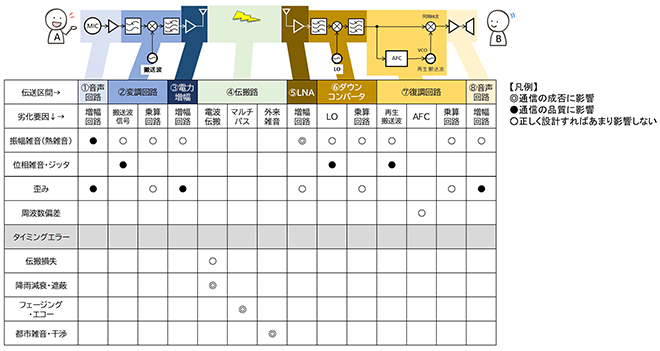

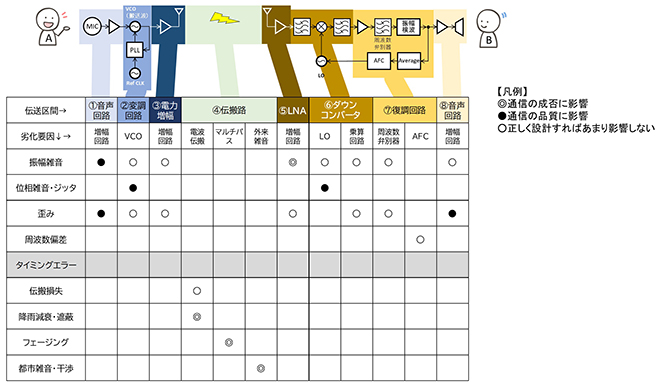

2. アナログ方式における信号劣化

図5にアナログAM(SSB/DSB)方式の劣化要因、図6にアナログFM方式の劣化要因を示します。これらの図はAさんの発する音声がアナログ方式の無線通信機を介してBさんの耳に届くまでに、無線機の各部でうける信号劣化を、無線通信機の主要機能毎に表したものです。表の横方向は各機能ブロックの中で信号を劣化させる部分(回路、処理、または事象)を示し、縦方向は各部分で信号が劣化する理由を示しています。表の丸印が劣化の発生を示しますが、このうち◎は通信の成否に影響する大きな劣化、●は全てのコンディションが良い状態で最後に残る劣化(通信品質に影響する劣化)、○はこれらに影響しない範囲に設計でコントロールする劣化となります。以下、●と◎を中心に左から順に見ていきましょう。

- ①送信側音声回路: Aさんの発する音声をマイクロホンで電気信号に変換して変調回路に必要な振幅まで増幅する際、オーディオ増幅回路の振幅雑音が変換された信号に重畳(加算)されます。またAさんの声が大きすぎるとマイクロホンや後段の増幅器で非線形歪みが発生します。送信側の音声回路で発生する劣化は採用する変調方式にかかわらず、後段の回路の性能をいくら改善しても最後まで残るので、通信信号の品質上限を決めると言っても過言ではありません。

- ②変調回路: AM、FMともに搬送波(VCO)の位相雑音が通信信号を劣化させます。AM方式の変調回路においては音声信号と搬送波信号の乗算を行いますが、このとき搬送波信号の振幅雑音・位相雑音も音声信号に乗算されます。

FM方式の場合はVCOの発振周波数を音声信号で直接変調するので、この段階で音声信号の雑音に直接重畳されたり乗算されたりしませんが、VCOの位相雑音は搬送波の雑音としてそのまま受信機に届き、復調の際に振幅雑音に変換されて音声信号に重畳されます。通常、搬送波の位相雑音が通信の成否に寄与することはありませんが、搬送波のSNRは通信路のSNR上限を決定するため、①と同様、通信の品質上限を決める劣化要因です。 - ③電力増幅(回路): ここでは所望の送信電力を得るために、トランジスタを大振幅で動作させる必要があります。トランジスタを大振幅で動作させるとトランジスタ本来の非線性特性の影響が出力信号に現れるため、信号のエンベロープ波形に歪みが発生して信号を劣化させます。このため搬送波の振幅(エンベロープ)に伝送情報を載せるAM方式では劣化となり通信の品質上限に影響します。が一方、振幅に情報を載せないFM方式では直接的な劣化は発生しません。

- ④伝搬路: 空間の広がりに起因する電波の減衰が発生します。信号の減衰は直接的な劣化ではありませんが、受信機入力端のSNRが低下するので結果的に劣化になります。減衰の要因には自由空間伝搬以外に降雨減衰や遮蔽なども存在します。また伝搬経路に反射物が存在し、経路が複数になる場合は、到達時間差による強調や相殺が発生し、いわゆるマルチパス歪み(線形歪み)が発生します。

さらにHF帯などにおいては電気設備・照明設備や送電設備から輻射される電磁波の周波数帯と信号周波数が被るため、これらが都市雑音として受信信号に重畳します。これらは採用する変調方式にかかわらず、通信の成否に影響します。 - ⑤LNA(低雑音増幅回路): LNAはその名の通り微弱な信号を増幅するための自己雑音電力の小さい増幅器ですが、自己雑音レベルはゼロではありませんので、他の増幅器と同様、振幅雑音を重畳させます。受信信号レベルが小さい条件では、この雑音が通信の成否を決定します(いわゆる受信感度性能を決める要因)。受信信号電力が大きくなると振幅雑音重畳の影響は小さくなりますが、今度はLNAが大振幅動作になって波形歪みによる劣化が発生します。

- ⑥ダウンコンバータ: 基本的に②の変調回路と同じ処理になるので劣化の発生メカニズムも同じです。すなわちLO信号の振幅雑音、位相雑音が受信信号に乗算されることで、信号のSNRが劣化することになります。

- ⑦復調回路: AM方式の一般的な復調方式(再生検波方式)では、再生搬送波を受信信号に乗算して音声信号を取り出す際に、再生搬送波の位相雑音や振幅雑音が一緒に乗算されて信号劣を発生させます。再生搬送波とは受信信号の搬送波に周波数と位相を同期させたLO信号です。FM方式の場合、再生搬送波は生成しませんが②で述べたように、送信されてきた搬送波の雑音が復調された信号に重畳されます。

- ⑧受信側音声回路: 復調した音声信号を増幅してスピーカを駆動するため、トランジスタを大振幅で動作させます。このため③と同様に歪みが発生し劣化の要因となります。

3. デジタル方式における信号劣化

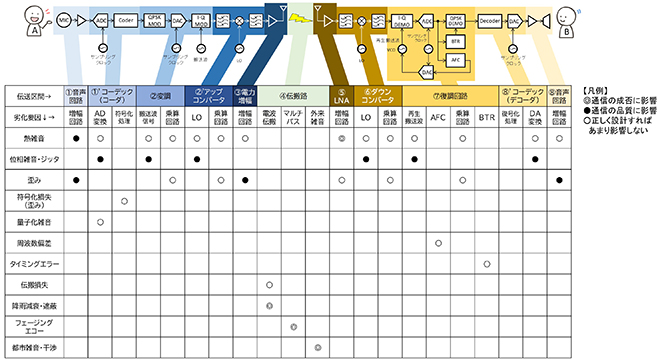

図7にデジタルPSK(BPSK、QPSK、π/4シフトQPSK等)方式の劣化要因を示します。アナログ方式の解説図と同様、Aさんの発する音声がデジタル方式の無線通信機を介してBさんの耳に届くまでに、無線機の各部でうける信号劣化を、無線通信機の主要機能毎に表したものです。表の見方はアナログ方式と同じです。以下、●と◎を中心に左から順に見ていきましょう。

- ①送信側音声回路: アナログ方式と同じです。デジタル方式では音声を符号化するコーデック処理のため音声信号をA-D変換してデジタル符号化しますが、デジタルサンプリングする際のサンプリングクロックにジッタが存在すると、D-A変換してアナログ信号に戻したときに雑音電力として重畳し劣化の要因となります。搬送波の位相雑音と同様、通信品質の上限を決める劣化要因になります。

- ②変調回路: アナログ回路と同じです。搬送波の位相雑音が変調信号のSNRの上限を決定します。アナログ方式と同様、搬送波の位相雑音が通信の成否に寄与することはありませんが、搬送波のSNRは通信路のSNR上限(受信レベルが十分高くても残留するビット誤り率)を決定するため、①と同様、通信の品質上限を決める劣化要因です。後段の②’アップコンバータも同様です。

- ③電力増幅(回路): アナログ方式と同様です。PSK系の変調信号は本質的にAMなので搬送波のエンベロープが大きく変化します。これを歪ませると前後の伝送符号に相互干渉が発生して等価SNRが大きく劣化します。これに対してGMSKやFSK系の変調方式はFMと同様、直接的な影響を受けません。

- ④伝搬路: アナログ方式と同様です。デジタル方式の場合、フェージングやエコーについては伝送路を推定して補正する技術を適用出来るので、アナログ方式と比べると影響が小さくなります。

- ⑤LNA(低雑音増幅回路): アナログ方式と同じです。

- ⑥ダウンコンバータ: アナログ方式と同じです。

- ⑦復調回路: アナログAM方式の再生検波方式とほぼ同じになります。デジタル方式の場合は、再生搬送波の周波数・位相のずれに加えて、1/0判定する際にシリアル伝送のビットタイミングを正確に検出・同期させないとビット誤り率の劣化に繋がります。これがBTR(Bit Timing Recovery)のタイミングエラーという項目になります。

- ⑧受信側音声回路: ⑧’コーデック処理において、D-A変換を行う際に①’と同様、サンプリングクロックのジッタ影響を受けます。以降はアナログ方式と同じです。

4. 第8話のまとめ

第8話では無線通信で発生する信号劣化の4大要因について概要を解説し、それらが送信者から受信者までの間の何処で生じるのかを俯瞰的に解説しました。以下、第8話の要点です。

- (1)無線通信における通信路での信号劣化の主要因は①振幅雑音、②位相雑音、③非線形歪み、④線形歪み の4項目である。

- (2)振幅雑音は増幅器が発生する雑音が主体である。

- (3)位相雑音は搬送波や周波数変換のためのLO(局部発振信号)の揺らぎが主体である。

- (4)非線形歪みは送信電力増幅と音声回路の大振幅動作を行う部分で発生する。受信信号強度が強い場合はLNA(低雑音増幅回路)でも発生する

- (5)非線形歪みは主に伝搬路でマルチパス伝搬に起因して発生する。

- (6)デジタル方式においてはアナログ方式における劣化発生箇所に加えて、A-D/D-A変換のためのサンプリングクロック信号のジッタ(位相雑音)や復調時のビットタイミング推定誤差がSNR劣化の要因として加わる。

第8話では説明を割愛しましたが、これらの劣化要因には伝送信号に重畳(足し算)されるものとかけ算されるものが存在します。第9話ではその違いについて解説したいと考えます。

今更聞けない無線と回路設計の話 バックナンバー

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第15話) 非線形歪み(その5)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第14話) 非線形歪み(その4)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第13話) 非線形歪み(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第12話) 非線形歪み(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第11話) 非線形歪み(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第10話) 線形歪み(フェージング現象)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第9話) 足される雑音と掛けられる雑音

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第8話) 等価雑音の内訳

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第7話) 無線通信の成立条件(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第6話) 無線通信の成立条件(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第5話) 無線通信の成立条件

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第4話) dBmとdBµVの複雑な関係

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第3話) dB(デシベル)を知る(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第2話) dB(デシベル)を知る(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第1話) (プロローグ)無線通信機の天井と床

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第30話) 三角関数のかけ算と無線工学の切っても切れない深い縁

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第29話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第28話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第27話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第26話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第25話) マイナスの周波数

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第24話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第23話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第22話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第21話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その6)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第20話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その5)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第19話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第18話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第17話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第16話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第15話) 位相検波器の話

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第14話) PLLの動作原理と代表構成

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第13話) PLLの役割とサイン波の純度について

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第12話) 同一周波数のサイン波のかけ算と位相のはなし

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第11話) ギルバートセル乗算器(その3・ギルバートセル乗算回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第10話) ギルバートセル乗算器(その2・定電流源とカレントミラー回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第9話) ギルバートセル乗算器(その1・差動増幅の基礎)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第8話) ダブルバランスドミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第7話) ダブルバランスドミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第6話) トランジスタミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第5話) トランジスタミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第4話) 非線形動作を利用したかけ算のまとめ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第3話) ミキサの線形性って何?

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第2話) 周波数変換とミキサ(混合)回路

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第1話) サイン波のかけ算

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)