新・エレクトロニクス工作室

第37回 VMP-4を使った50MHzリニアアンプ

2025年5月15日掲載

はじめに

VMP-4は1970年代にSiliconix社で作られたV-MOSのFETです。当時は相当に高価だったようです。従って、私がこのようなデバイスを持っているはずがありません。25年前ですが、当時会社の同僚であったJA9WMC中村さんが亡くなった後で、奥様よりQSYして頂いたものの一つになります。

未使用なのですが保管状態が良くなく、写真1のように導電性スポンジが溶けて錆びと共にこびりついていました。なかなか簡単には剥がれません。全体がこんな状態ですので、ハンダ付けする前に紙ヤスリで磨く必要がありました。放熱器と接触する部分も錆びでガタガタですので、これでは密着できません。ここは砥石と水を使って磨きました。但しですが、昔々のデバイスですので酸化ベリリウムを使っています。間違っても磨いてはいけない部分がありますので、注意する必要があります。

写真1 保管状態の良くないVMP-4

このVMP-4は、高IPのアンプとして受信機のトップにも使われたようです。それは良いのですが、個人的には用途がありません。受信だけ高性能にしても、全体のバランスがとれません。24Vで使えば10W程度のリニアアンプになるようですが、私としては12Vで数Wも出れば十分です。そのような数Wの実験をしてみました。

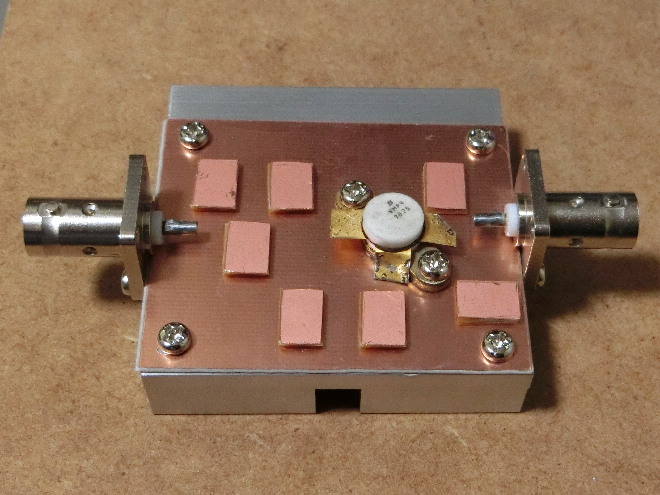

入手が超困難なデバイスを使うのも気が引けるのですが、実験記として下さい。何しろネットで検索しても、数える程しかヒットしません。とりあえず写真2のような50MHzの4W程度のリニアアンプにしました。少々、いや相当に勿体ない使い方なのでしょう。

写真2 このような50MHzの4W程度のリニアアンプにした

実験&作製

VMP-4はレアなためと思いますが、あまり使用例が見つかりません。HJ誌No.14にJA6BI田縁OMの記事があります。1978年の記事ですが、一個8000円で入手できるとありました。当時の給料を考えると、とても高価です。購入しようとも思わなかったでしょう。HJ誌No.45にはJR1ING菊川OMのVMP-1を使った例があります。ネットで探すとJA0IXX OMのVMP-4を使った7MHzリニアアンプの使用例がヒットしました。そこで、この回路を参考にして50MHzでの実験をしてみました。

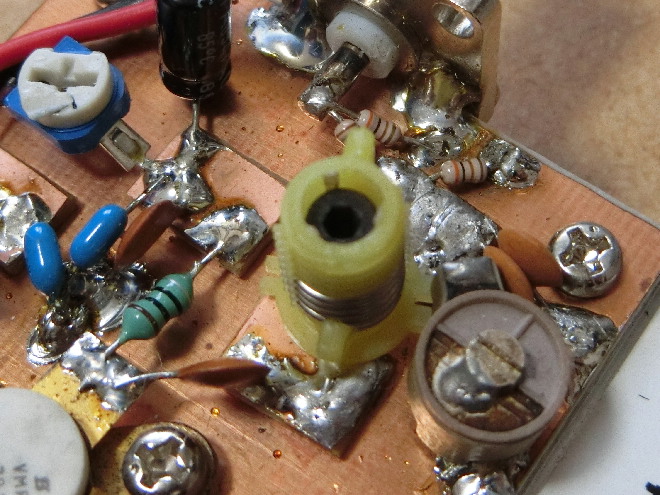

このようなケースでは実験と作成とが同時進行になります。良くあるのですが、今回は特にその傾向が強かったと思います。一般的には基板に放熱部分の穴を開けて、直接放熱器に接触させます。それで効率の良い放熱を行います。その工作を省くため、秋月電子で高放熱片面銅張基板のエクールを購入して使いました。まあ、理想とは思いませんが、軽く使うだけですので何とかなるでしょう。エクールで無くても大丈夫かと思います。VMP-4を直接この基板上に載せて、基板の切れ端でランドを作って配線をする方法としました。ランドは両面テープで固定していますので、あとからの修正は容易です。特に入出力付近は、スペース的に余裕を持って配置をしました。

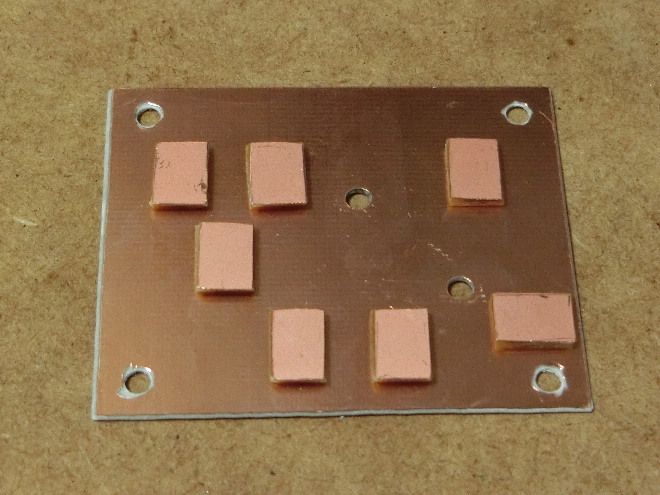

VMP-4は基板を通して放熱させたため、フィンと基板の銅箔との間に距離ができてしまいました。ソースをアースするのですが、2枚のフィンを目いっぱい下側に曲げてハンダ付けしました。本来は基板に穴をあける想定なので仕方ありません。この写真3はランドの位置決めをしているところです。ただ様々な途中経過もあり、最終的には少々変わった部分もあります。

写真3 ランドの位置決めをしている様子

基板と放熱器には、四隅に固定用の穴とVMP-4のネジ止め穴を開けました。そして基板とランドを固定したところが写真4です。このようにVMP-4の放熱は基板を通して行うので、基板には穴を開けていません。もちろん放熱用グリスは使っています。下になって良く見えませんが、放熱器はパソコンでCPUを放熱していたものの再利用です。付いていたFANは使う程でもないので外しました。

写真4 全体のネジ止めを行った様子

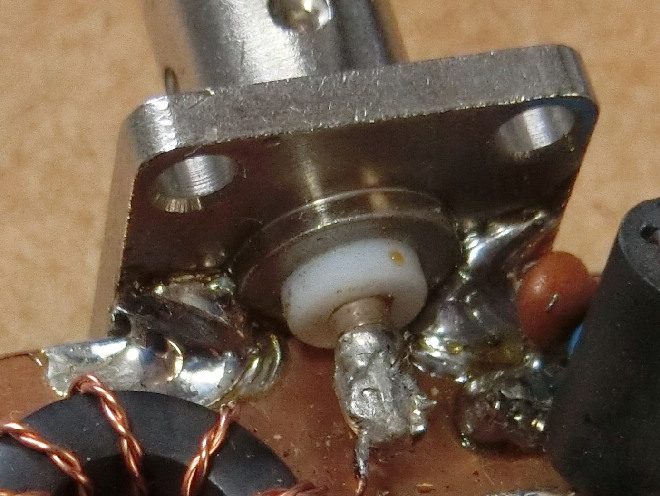

このままではBNCコネクタのグランド側と基板のグランド間が直接接触しません。放熱器のアルミを通して接触するのですが高周波的には問題です。そこで写真5のようにBNCコネクタと生基板間をハンダ付けしました。もちろん入力も出力も同じです。BNCコネクタは放熱器にタップを切ってネジ止めしていますので、強度的には充分です。これらをネジ止めしてからハンダ付けしました。あまり小さなハンダコテではハンダ付けができませんので、ここだけは60Wを使っています。

写真5 入出力のBNCコネクタのグランド側と基板のグランドをハンダ付け

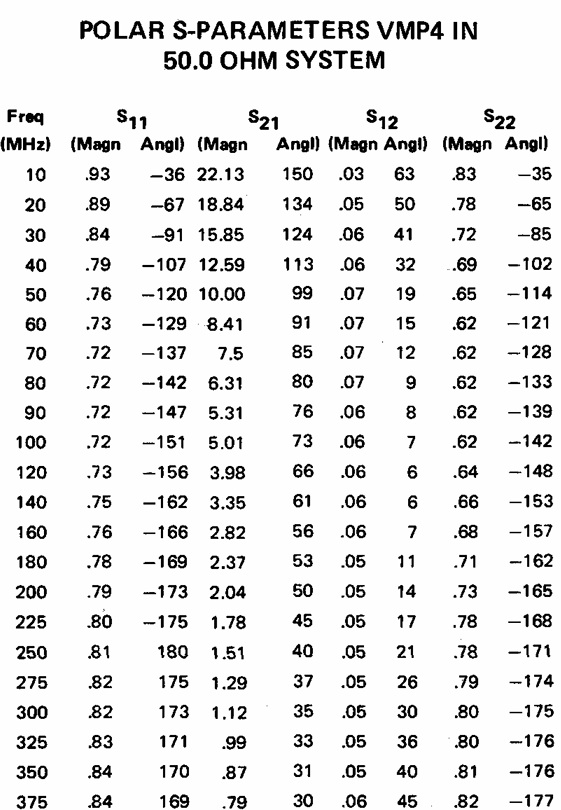

最初はJA0IXX OMの回路を試したのですが、50MHzではゲインがあまり出ませんでした。この時代のデータシートは最近のものと異なり、あまり情報量がありません。Sパラメータは表1のようにあったのですが、S11はかなり50Ωから離れるようです。最近はあまり使われない表現のようで、R+jXへの変換が良く解りません。また、バイアス回路等の影響もあり、実際にはズレが生じるでしょう。

表1 VMP-4のSパラメータ(データシートより)

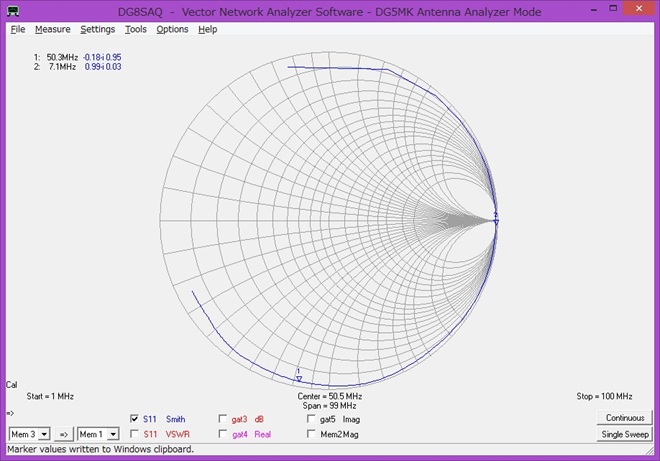

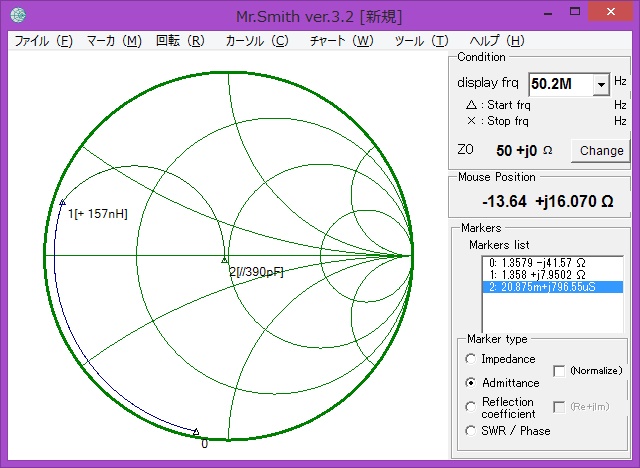

そこで、考えるよりも自分で測った方が早いと考え、入力インピーダンスを測定してみました。入力のアッテネータやマッチング用のトランス等を外して、FA-VA5で測定しました。もちろんバイアス回路はそのままで、電源を入れて測りました。その結果が図1になります。上側の1MHzから始まり、時計回りに100MHzまで測りました。7MHzがマーカ2で、ほぼj=0の直線状にあります。そのためコイルのタップでインピーダンスが高くなるようにすると7MHzだけレベルが上昇するのでしょう。50MHzがマーカ1で、下側のとんでもないインピーダンスになっている事が解ります。これでは巻き数比だけで、50MHzのインピーダンスを50Ωに合わせる事は全くできません。もちろんマルチバンドにするのであれば、仕方のない部分はあります。モノバンドではマッチングを取る方が良さそうです。

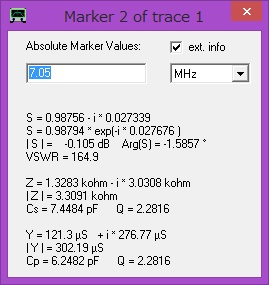

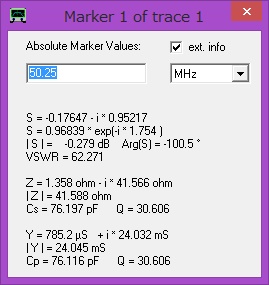

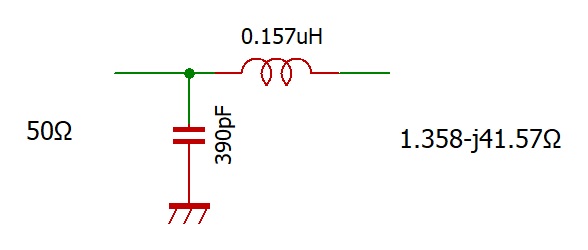

インピーダンスの値を読めるようにすると、7MHzのインピーダンスは図2で、50MHzのインピーダンスは図3になりました。50MHzではZ=1.358-j41.57Ωです。確かに表1の値もこの近くにあるようです。

図2 7MHzのS11(入力インピーダンス)

図3 50MHzのS11(入力インピーダンス)

この50MHzのインピーダンスを50Ωに合わせるため、図4のようにスミスチャートを使って値を決めました。その結果が図5のようなマッチング回路になります。但し図5では先の回路図を考え、入力の50Ω側を左に置いています。図4では1.358-j41.57Ωから50Ωに向かって回しています。

図4 このようにスミスチャートを使って値を決めた

図5 LCによるマッチング回路

ただ、スミスチャートの端の方から中央に回転させますので、少しのLCの誤差で大きくずれる可能性があります。要はQの高い回路になりますので、調整がシビアになります。ここはトリマーと可変コイルを使って合わせるのが良いと思いますので、写真6のようにしてみました。

写真6 入力側はLC回路でマッチングを取った

これが上手く行ったため少々調子に乗って、出力側のマッチングも試しました。写真7が出力側のマッチングを入れた時の様子です。このように調整できるようにすると、確かに出力はアップしました。しかし、大きなズレは無かったため効果は少なく、逆に不安定になってしまいました。そのため出力側は写真8のように、バイファイラ巻きでのマッチングに戻しました。本来であれば出力側のマッチングの方が重要で、効率にも直結します。もうひと工夫できたかもしれませんが、元々大きな剥離は無かったようです。まあ、あまり無理はしない事としました。

写真7 出力側もLC回路でマッチングを取ったが、不安定になったので止めた

写真8 最終的にはバイファイラ巻きを使った巻き数比のマッチングに戻した

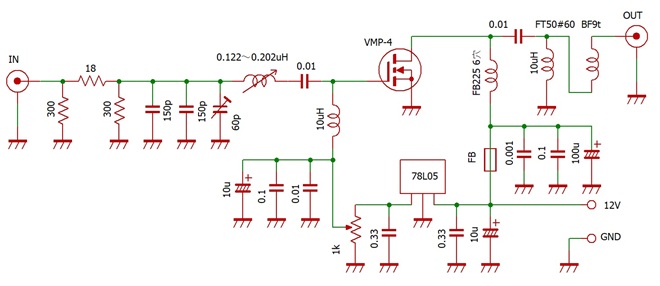

回路

このような実験の結果、写真2のように完成としました。試行錯誤の結果ですが、図6のような回路となりました。4W程度出力するようですので、QRPとしてちょうど良い出力とも考えられます。私的には普段は1Wで充分と思っていますが、いくら何でもVMP-4で1Wでは怒られてしまいそうです。もちろん、この先の自作につなげる目的もあります。

測定

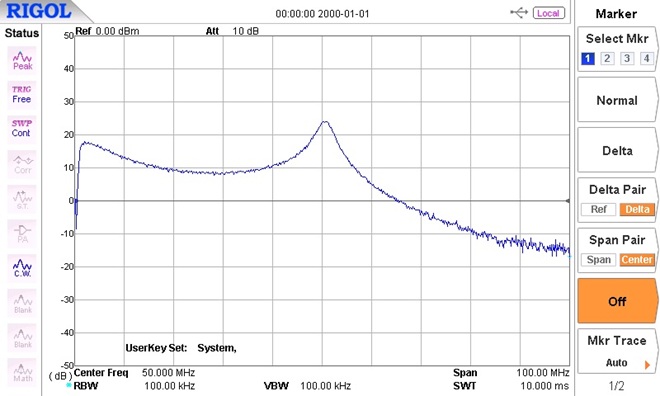

測定なのですが、これも実験や修正を行いながらでした。このように苦労をしましたが、最終的な周波数特性を測ったのが図7になります。50MHzでのゲインは24dBとなりますが、入力に3dBアッテネータがあります。裸特性としては27dBになります。まずまずのゲインと思います。恐らく、出力側のマッチングを行うと1~2dB程度上昇すると思います。また、7MHzではもっと大きいゲインがとれそうです。

図7 最終的な周波数特性 50MHzでは24dBのゲインとなった

アイドリング電流は35mA流しました。これはJA0IXX OMの情報と、歪の状態を見ながら決めた電流です。もちろん、使い方によっては別の答えも出てくると思います。

この後で、実際にトランシーバに入れるバージョンとして写真9のようにも作ってみました。まだまだ完成度は高くありません。今度は出力のマッチングだけを取ってみようという作戦です。ゲインは下がりますが、最大出力は多少高くなります。入力にはアッテネータが入れられるようにしました。

写真9 別にトランシーバに内蔵するバージョンも作製

使用感

長時間電源を入れて測定していても、エクール基板も放熱器もほんのりと温まる程度です。これで問題は無さそうです。VMP-4を入手するのは困難ですが、いにしえの激レアなデバイスを使った遊びと考えて頂ければと思います。

新・エレクトロニクス工作室 バックナンバー

- 第45回 クリスタルフィルタチェッカ その2

- 第44回 クリスタルフィルタチェッカ その1

- 第43回 基板で作るクリスタルフィルタ

- 第42回 基板で作るアッテネータ その2

- 第41回 疑似音声用アンプ&スピーカ

- 第40回 50MHz用ミニリニア(その1 2SC1970)

- 第39回 基板で作るアッテネータ その1

- 第38回 50MHzマッチングチェッカ

- 第37回 VMP-4を使った50MHzリニアアンプ

- 第36回 GPSDO用出力分配器

- 第35回 4分配器の実験

- 第34回 SG用+28dBmアンプ

- 第33回 DBMチェッカ2

- 第32回 SG用30dBアンプ

- 第31回 50MHz AMトランシーバ2

- 第30回 LA1201テストボード

- 第29回 電源用ダミー

- 第28回 猛暑時のミニ工作 その2

- 第27回 10dBアンプの実験

- 第26回 Si5351A試験ユニット

- 第25回 ACアダプタ風ミニ電源2&専用ダミー

- 第24回 オールバンド・ダミーアンテナ

- 第23回 テレビ用ブースターアンプ

- 第22回 SG用AMアダプタ

- 第21回 KT0936を使ったDSPラジオ

- 第20回 50MHz AMトランシーバ

- 第19回 SG用20dBアンプ

- 第18回 50MHz PSN SSBトランシーバ

- 第17回 GPSモジュール用試験器

- 第16回 猛暑時のミニ製作集

- 第15回 AD9959を使ったSG その2(後編)

- 第14回 AD9959を使ったSG その2(前編)

- 第13回 10MHz GPS発振器2

- 第12回 RF部テストボード

- 第11回 Si5351Aを使ったVFO実験ボード2

- 第10回 IF部テストボード

- 第9回 定電流Ni-MHチャージャー

- 第8回 AF部&電源部テストボード

- 第7回 DBMチェッカ

- 第6回 Si5351Aを使ったVFOの実験ボード

- 第5回 ミニ電源用ダミー

- 第4回 ACアダプタ風 ミニ電源

- 第3回 10.000MHzクリスタルフィルタ

- 第2回 レベル比較器

- 第1回 モールス練習用低周波発振器

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)