HW Lab

第11回 三端子レギュレーターを使った1.2~15V/3A定電圧電源の製作

2025年11月17日掲載

組み立て

(1) ケースの加工

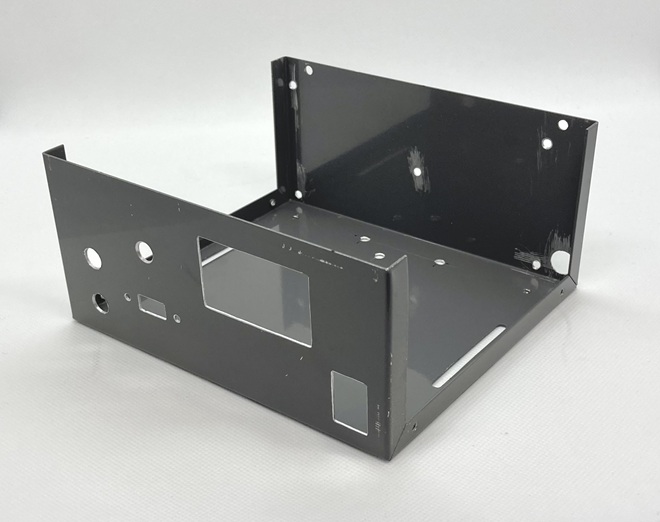

ケースにはどのような部品を取付けるかを最初に考える必要があります。私の場合、手持ちの部品を使って製作することに重点をおいたため、AC100Vラインに挿入するガラス管ヒューズをケース内に収めることになってしまいました。また、手持ちのトランスの高さが60mmであることからケースもそれに合うものを準備しました。

図5. アルミケース(W×D×H=145×140×70mm)に部品を取りつける穴を開ける

電源には電圧計、電流計はつきものですが、今回は針のメーターではなくデジタル表示の電圧・電流計モジュールを使いました。ケース表面の大きな穴がその電圧・電流計モジュールを取付ける部分です。

(2) 配線

使用するトランスの二次側の電圧が本当は16Vぐらいが適当ですが、手持ちに12Vのものがありましたのでそのまま使いました。少々低いのが気になります。私の場合、電子工作の実験の多くは最大12Vですのでそのまま進めました。

コンパクトトランシーバーも接続できる電源を製作したいと考えているようでしたら、トランスの二次側の電圧が16V、電流容量も5A以上のものを選んでください。また、整流用のブリッジダイオードも5A以上流せるものが必要です。その他の部品の変更はありません。

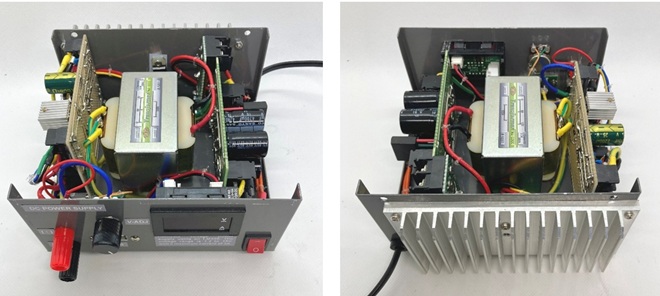

回路図に示した部品点数はそれほど多くはありませんが、ダイオードブリッジ整流後の平滑コンデンサーが結構スペースを取ります。ケース内のレイアウトには工夫が必要です。

各部品はユニバーサル基板に組み込みます。基板を金属ケースにL型金具で固定していますが、基板のアースと金属ケースとは接続せずにフローティング状態にしています。

(3) ケーシング

図6. ケース内部を上から見たようす

図7. ケース内部を両サイドから見た基板のようす

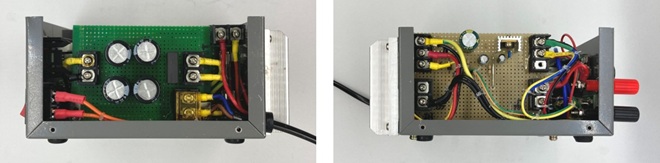

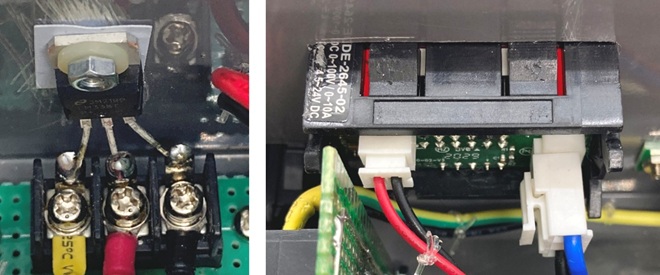

図8. LM338Tと電圧・電流計モジュールの取付け

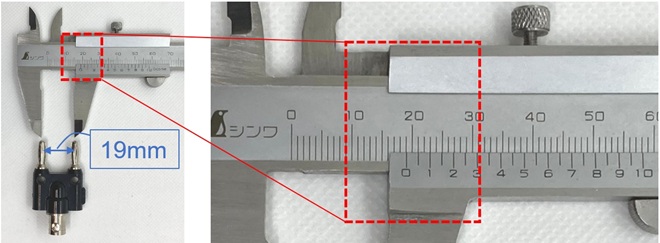

図9. 赤黒出力端子間を19mm間隔で取付けるとバナナチップのコネクターが使えるので便利

動作の検証

(1) 電圧可変範囲

電圧可変ツマミを回すことで電圧の最低はデーター通り1.2Vまで低下しました。最大は15.4Vでした。

(2) 電流容量

電圧の最大値15.4V時の電流は2.1Aでした。これ以上流すと電圧降下を生じました。トランスの容量36VAからすると妥当な値と思います。10V時の電流は2.5Aとなり計算値より低い値となりました。

(3) USBタイプAの電源

5Vの出力が出ており、USB電源機器に接続して正常に動作することを確認しました。

(4) 出力端子ショートの保護回路

出力端子を強制的にショートにすると0Vとなりますが、ショートが解除されると元通りの電圧に復帰します。ショートの保護回路は正常に動作していました。

(5) 温度に対する保護回路

出力端子を15Vにセットし、2Aを流す負荷を接続して強制的に温度上昇を図りました。ケース後面に取り付けた放熱板は温かくなりましたが、熱くなり熱による保護回路が動作するまでには至りませんでした。

回路の考察

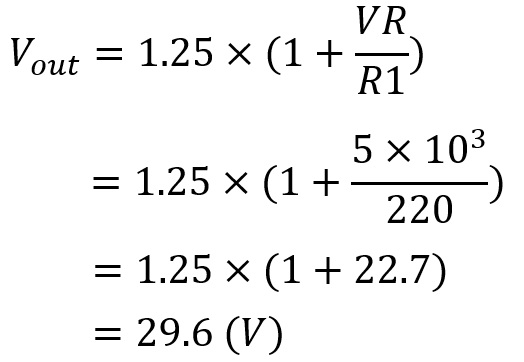

メーカーのデーターシートによると出力電圧は下に記す式で得ることができるとあります。試しにR1=220Ω、VR=5kΩを代入して計算すると29.6Vとなりました。実際の出力電圧は最大15.4Vであるのに対し、計算では29.6Vとなり腑に落ちません。よく考えると、IC1の入力には12Vをブリッジで整流した電圧を印加しているだけですので、出力電圧は入力電圧以上にはなるはずがありませんでした。

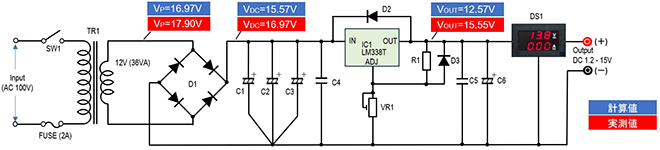

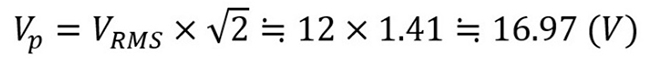

ここでAC電圧の定義を考えてみます。「AC 12V」とはRMS値(実効値)を指します。AC電圧の最大値(Vp)は次の式で求めることができます。

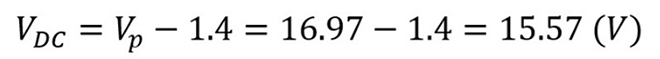

一方、AC 12Vをダイオードブリッジで整流するためダイオード1個あたり約0.7Vの電圧降下を生じます。2個のダイオードを通過するため約1.4Vの電圧降下となります。したがって整流後の出力電圧(VDC)は下に記す計算式のように15.57Vとなり、この電圧がIC1の入力電圧となります。

一般的に三端子レギュレーターが安定して動作するための入力電圧と出力電圧の差(ドロップアウト電圧)は2.5~3Vです。つまり、三端子レギュレーターの入力電圧より2.5~3V低い電圧が出力電圧となります。これからすると最高出力電圧は最小で15.57-3=12.57Vとなるはずです。

実際に製作した回路で測定した値を図10の赤バックの白文字で示しています。無負荷時のドロップアウト電圧は1.42Vでした。そのときの定電圧電源の出力電圧は15.55Vでした。計算値とは2.98V(=15.55-12.57)もの差が出ています。この差を検証した結果、ブリッジダイオードでの電圧降下(VF)を計算では1.4Vとしたのに対し実際は約0.93Vであったこと、それに三端子レギュレーターでのドロップアウト電圧を計算では3Vとしたのに対し、実際は1.42Vでした。さらにトランスの二次側の12V端子の電圧がp-pで17.9Vも出ていたことも要因と言えます。

まとめ

出力電圧は、計算通りではありませんでしたが、概ね適用範囲ではないかと思います。デジタル表示の電圧・電流計モジュールも気に入っています。電源の動作で後ほど変更したいと思うのがトランスの二次側に挿入した整流後の平滑用コンデンサーの容量です。リップルを減少させる意味から4700µFを4本パラ接続しましたが、容量が大きすぎ定電圧電源のスイッチをオフにしても数秒間電圧が出力端子に残ってしまいます。4700µFの電解コンデンサー1本でも出力のリップルにはさほど大きな影響がなさそうです。

読者の方々がLM338Tを使ってこの電源を製作するときの注意として、10本で300~500円程度のLM338Tは規格外品の可能性が大であると思われることです。通販業者で購入したICで今回の製作を行ったところ電流容量は5Aどころか2Aも取れないものが混ざっていました。出力電圧を10Vにセットし、抵抗負荷を接続して電流を増加していくと2A近くになると出力電圧が徐々に低下しました。もちろんこのICは返品し、返金を受けました。少々割高になりますが後ほど購入した1個500円ぐらいのICに交換したところ正常に動作しました。

参考にした資料

TEXAS INSTRUMENTS LM338データーシート

CQ出版社 安定化電源回路の設計

秀和システム 現場で役立つ電源回路の基本と仕組み

HW Lab バックナンバー

- 第13回 LMC555を使った周波数切り替え式オーディオ・ジェネレーターの製作

- 第12回 レーザー光線を用いた光通信実験(改良編)

- 第11回 三端子レギュレーターを使った1.2~15V/3A定電圧電源の製作

- 第10回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その2)

- 第9回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その1)

- 第8回 ウイーンブリッジ発振回路を使った雨検知器

- 第7回 ハンドマイクがスタンドマイクに変身

- 第6回 EFHWアンテナの試作と実験

- 第5回 可視光線による通信実験(後編)

- 第4回 LEDを光源とする可視光線による通信実験(前編)

- 第3回 TA7368を使ったステレオオーディオアンプの製作

- 第2回 DCラインフィルターの製作

- 第1回 コンパクト・マグネチック・ループ・アンテナの簡単製作

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)