日本全国・移動運用記

第122回 徒歩による東京都大島町移動

2025年11月4日掲載

東京都大島町は、離島の伊豆大島にある町で、2021年4月に運用した際の様子を第68回(2021年5月号)で紹介しました。それから4年以上が経ち、CWでの運用を希望する声が多かったため、再び移動運用を計画しました。

前回は、現地でレンタカーを借りて1泊2日の日程で実施しました。レンタカーは無線機器の積み込みや準備に、時間と労力がかかります。そこで今回は、より手軽に運用できるように、徒歩で運搬できる機材を持って、静岡県熱海市から高速ジェット船を利用して日帰りで移動することにしました。

長尺の荷物を無くした、徒歩移動運用セット

筆者はサテライト通信を運用するため、アイコムのIC-705を2台所有しており、飛行機での移動時に持参して運用することがあります(直近の例は、2025年8月号)。この際、釣竿アンテナ、長さ約1mのモービルホイップアンテナ、自作のサテライト通信用アンテナを、長さ1.3mほどの釣竿ケースに入れて運搬しています。

しかし、今回利用する高速ジェット船は持ち込める荷物に制限があるため、長尺の荷物を無くしたいと考えました。そこで、サテライト通信用のアンテナは、性能が低下することは承知の上で、144/430MHz用の伸縮式ロッドアンテナとデュープレクサーを使用することにしました。釣竿は、仕舞寸法が約0.5m、長さ4.5mのコンパクトな物は持っていますが、HF帯の出力10W運用では長さが不足すると考え、最大40mまで展開できるロングワイヤーアンテナと、オートアンテナチューナーAH-705を持参しました。IC-705の電源は、PD 15V/3A出力対応のモバイルバッテリーと15Vトリガーケーブルを使用し、出力10Wを確保しています。

これにより、釣竿ケースを持参する必要が無くなり、運用に必要な機材は全て機内持ち込みサイズのキャリーケースに収まりました(写真1)。ほぼ同サイズのリュックサックとも比較したところ、まだ蒸し暑い季節でリュックサックでは背中の汗が気になるため、今回はキャリーケースで運搬して、衣類や食料品は、別の小さいバッグで持参しました。

写真1 徒歩による移動運用セットの外観

熱海市に前泊し、高速ジェット船に乗船

高速ジェット船の出港時刻を考慮すると、熱海港には朝8:30に到着する必要がありました。筆者の自宅からは車で4時間ほどかかるため、当日の出発は負担が大きく渋滞等で遅れるリスクもあると判断し、前日に熱海市内で宿泊しました。熱海市の中心部は駐車場の確保が難しく、そもそも持参する荷物が少ないため、熱海駅までは新幹線で移動して、熱海駅と熱海港の間はバスを利用しました。

大島町に向かう当日の朝は、予定より早く熱海港に到着したため、隣接する公園で動作確認も兼ねて30分間だけ運用しました(写真2)。アンテナは、木の植え込みの上に20mのロングワイヤーを置いただけ、アース線はブランコの柵に絡ませて、オートアンテナチューナーAH-705で給電する構成としました。7MHz帯と10MHz帯のCWで運用したところ、思いのほか多くの局から呼ばれ、1分に2局のペースでQSOが進むほどのパイルアップになりました。

写真2 熱海市での運用の様子

高速ジェット船は伊豆大島に10:15に到着しました。サテライトのRS-44が10:29から始まるため、港の近くにあるベンチで急いでサテライト移動運用セットを組み立てました。無指向性のロッドアンテナでは受信感度が低く、さらにRS-44の仰角も低かったため、ダウンリンクの信号が弱く苦戦しました。それでも、何とかCWではQSOできました(写真3)。

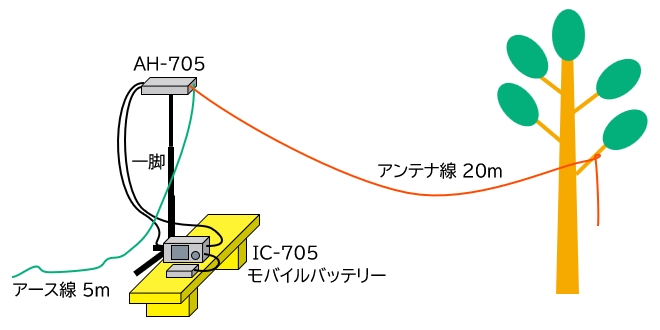

続いて、港から徒歩4分ほどの公園に移動しました。ここでは、日陰があること、地面が安定していること、アースとして使える金属製の物体があること、人が通らない場所にアンテナを展開できること、の各条件を満たす場所を探しました。このうち、アースとして使える金属製の物体は見当たらなかったので、長さ5mのアース線を地面に直接置いてアースにしました。今回の移動では、釣竿や伸縮ポールは持参しなかったため、アンテナチューナーAH-705を一脚に取り付け、そこから20mのアンテナ線を水平方向に伸ばし、木に引っ掛けて固定しました(図1、写真4)。

写真3 サテライト通信の運用の様子。衛星からのダウンリンクが強くなるように、伸縮式ロッドアンテナは傾けて設置している。

図1 HF帯の運用で使用した機材の配置

写真4 大島町での運用の様子

7MHz帯のCWから運用を開始すると、通常の移動運用ではあまり見られないような厚いパイルアップになり、1分間に3局近いペースでQSOが進みました。S9+20dB前後で入感する局も多く、相手局が100W出力と仮定すると、こちらの10W出力は10dB低いため、相手局には約S9+10dBで聞こえている計算になります。この結果から、地上高が低い簡易的なアンテナでも、HF帯では十分な性能を発揮できることが分かりました。

10MHz帯でも同様にパイルアップが続きましたが、14MHz帯から上は伝搬のコンディションが思わしくありませんでした。さらに、運用場所の北から東側には山があり、東京の都心や千葉県方面は地形的に遮られていたため、CQが空振りすることも多くなりました。またHF帯の運用が一段落した後で、アンテナを伸縮式ロッドアンテナに切り替え、144MHz帯と430MHz帯でもQSOできました。

結果

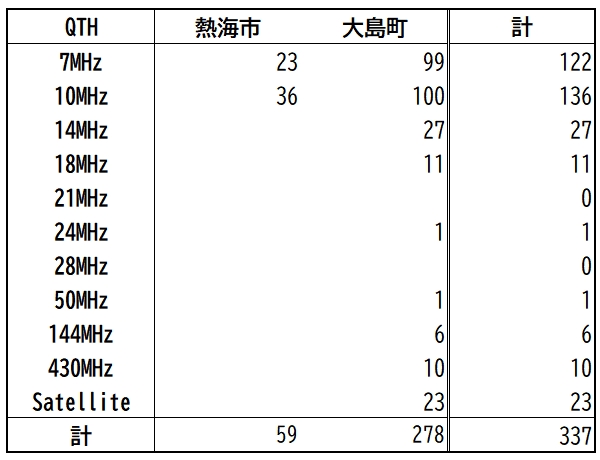

QSO数を表1に示します。熱海市では30分間、大島町では運用開始から終了まで約4時間の運用で、1時間に120QSO以上のペースになる時間帯がありました。

表1 QSO数。モードは全てCWで、サテライトのSSBは交信できなかった。

日本全国・移動運用記 バックナンバー

- 第125回 年末年始の九州北部移動

- 第124回 山梨県移動

- 第123回 徳之島移動(3回目)

- 第122回 徒歩による東京都大島町移動

- 第121回 岩手県北部移動(後編)

- 第120回 岩手県北部移動(前編)

- 第119回 沖永良部島移動(3回目)

- 第118回 利尻島・礼文島移動(後編)

- 第117回 利尻島・礼文島移動(前編)

- 第116回 東京都利島村移動

- 第115回 沖縄本島移動

- 第114回 千葉県内房方面移動

- 第113回 年末年始の九州南部移動

- 第112回 さいたまハムの集いで移動運用

- 第111回 鹿児島県大隅半島移動

- 第110回 JARL鳥取県支部大会で移動運用

- 第109回 秋田県全市町村移動

- 第108回 種子島移動

- 第107回 SHF帯で手軽に移動運用

- 第106回 大型連休の北海道移動(後編)

- 第105回 大型連休の北海道移動(前編)

- 第104回 鹿児島郡三島村移動

- 第103回 茨城県北部移動

- 第102回 鹿児島県北西部移動

- 第101回 浜松市の新区移動

- 第100回 奈良県北西部移動

- 第99回 新潟県中越地方移動

- 第98回 北海道ハムフェアで講演と実演

- 第97回 北海道 道東方面移動

- 第96回 北海道 網走・釧路方面移動

- 第95回 浜松市の消滅予定区移動(その2)

- 第94回 大型連休の北海道移動(後編)

- 第93回 大型連休の北海道移動(前編)

- 第92回 浜松市の消滅予定区移動

- 第91回 西日本ハムフェアで講演と移動運用

- 第90回 沖縄本島全市町村移動(後編)

- 第89回 沖縄本島全市町村移動(前編)

- 第88回 徳之島移動

- 第87回 神奈川県移動

- 第86回 高知県中部移動

- 第85回 夏の北海道・十勝方面移動

- 第84回 熊本市移動

- 第83回 佐賀県東部移動

- 第82回 北海道道央方面移動(後編)

- 第81回 北海道道央方面移動(前編)

- 第80回 沖永良部島移動

- 第79回 長野県伊那地方移動

- 第78回 福島県中部移動

- 第77回 広島県移動

- 第76回 石川県移動

- 第75回 岩手県釜石市移動

- 第74回 長野県下伊那郡移動

- 第73回 移動運用に便利な、サテライト通信用アンテナの製作

- 第72回 奄美大島移動

- 第71回 鹿児島県大島郡喜界町移動

- 第70回 北海道・道東方面移動(後編)

- 第69回 北海道・道東方面移動(前編)

- 第68回 東京都大島町移動

- 第67回 熊本県球磨郡移動

- 第66回 大分県移動

- 第65回 沖縄県宮古島市移動

- 第64回 長崎県対馬市移動

- 第63回 沖縄県石垣市移動

- 第62回 長崎県 離島以外の全市町移動

- 第61回 夏の北海道移動 ~フェリーからはIC-705で衛星通信~

- 第60回 種子島移動

- 第59回 沖縄県宮古郡多良間村移動

- 第58回 徒歩によるHF帯の移動運用

- 第57回 アマチュア無線オンラインレッスンを開催

- 第56回 鹿児島県熊毛郡屋久島町移動

- 第55回 JARL沖縄県支部大会(ハムの集い)

- 第54回 鳥取県日野郡移動(アンテナチューナーAH-4で簡単QSY)

- 第53回 沖縄本島南部、市町村早回り移動

- 第52回 さいたまハムの集いで運用実演

- 第51回 和歌山県・本州最南端移動

- 第50回 北海道ハムフェア出展と移動運用

- 第49回 IC-9700でサテライト通信の移動運用(後編)

- 第48回 IC-9700でサテライト通信の移動運用(前編)

- 第47回 鹿児島県徳之島移動

- 第46回 長崎県壱岐市移動 (V/UHFは2台のIC-9700で効率運用)

- 第45回 北海道・函館方面移動 (+IC-9700で、V/UHF帯の遠距離通信にチャレンジ)

- 第44回 山口県大島郡周防大島町移動 (プラスIC-9700で、D-STAR全国ツアー追っかけ)

- 第43回 兵庫県篠山市移動

- 第42回 高知県東部移動

- 第41回 鹿児島県薩摩半島移動

- 第40回 南松浦郡新上五島町移動

- 第39回 島根県移動

- 第38回 福岡県那珂川市・新市移動

- 第37回 富山県中新川郡移動

- 第36回 愛知県北設楽郡移動

- 第35回 KANHAM会場周辺移動

- 第34回 岐阜市周辺RTTY移動

- 第33回 大型連休の北海道移動

- 第32回 東京都青ヶ島村移動

- 第31回 西日本ハムフェア会場で移動運用

- 第30回 愛媛県越智郡上島町移動

- 第29回 高知県移動

- 第28回 岡山県移動

- 第27回 奄美大島移動

- 第26回 山口県移動

- 第25回 福井県RTTY移動

- 第24回 大分県移動

- 第23回 神戸市移動

- 第22回 佐渡市移動

- 第21回 北海道移動

- 第20回 広島市移動

- 第19回 福岡県移動

- 第18回 沖縄本島移動 その2

- 第17回 沖縄本島移動 その1

- 第16回 雨竜郡(上川)幌加内町移動

- 第15回 徳島県移動

- 第14回 宮城県富谷市移動

- 第13回 熊本市の政令指定都市移行

- 第12回 岩手県滝沢市・新市移動

- 第11回 新市移動の楽しみ

- 第10回 北海道で大移動【後編】

- 第9回 北海道で大移動【前編】

- 第8回 北海道で大移動【計画編】

- 第7回 沖永良部島移動

- 第6回 大阪市移動

- 第5回 種子島移動

- 第4回 都心部の限られた場所で移動運用

- 第3回 雪の上で移動運用

- 第2回 SA・PAで移動運用

- 第1回 八重山郡竹富町移動―日本の端から電波はどこまで飛ぶか?

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)