HW Lab

第8回 ウイーンブリッジ発振回路を使った雨検知器

2025年8月15日掲載

夏休みの宿題

夏休みの電子工作の定番といえば「雨検知器」。その雨検知器を作ってみました。雨検知器とは、雨が降れば「ピー」と耳障りな高い音が鳴り、雨が降ってきたことを知らせる装置で、物干し竿に干した洗濯物を雨の降り始めにすばやく取り入れるのに役立ちます。

雨検知器は、複雑な電子回路を組まなくても電池とブザーがあればできそうなものですが、そこは少しだけ凝った回路を組み込んでFB NEWSらしさを出しています。電子工作としては比較的簡単ですが、回路には他の電子工作でも応用できる回路を組み込んでいます。

雨検知器の原理

雨の降る前に雨が降ることを事前に知らせる電子工作を目指すべきでしょうが、そこは気象予報士の先生方にお任せするとして、雨が本格的に降る前に雨が降ってきたことを知らせる装置を電子回路で実現します。その雨検知器の原理図を図1に示します。

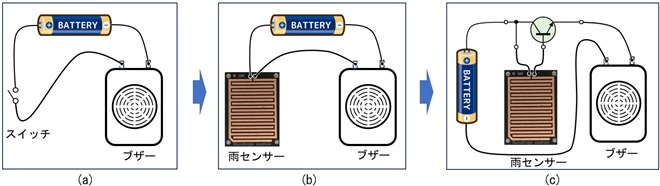

図1. 雨検知器の原理図

(a)は単にスイッチでブザーを鳴らす回路です。このスイッチの部分に雨センサーを接続した回路が(b)です。雨の水滴がセンサーに付着すると水滴の抵抗値で回路がオンになり電流が流れてブザーを鳴らします。

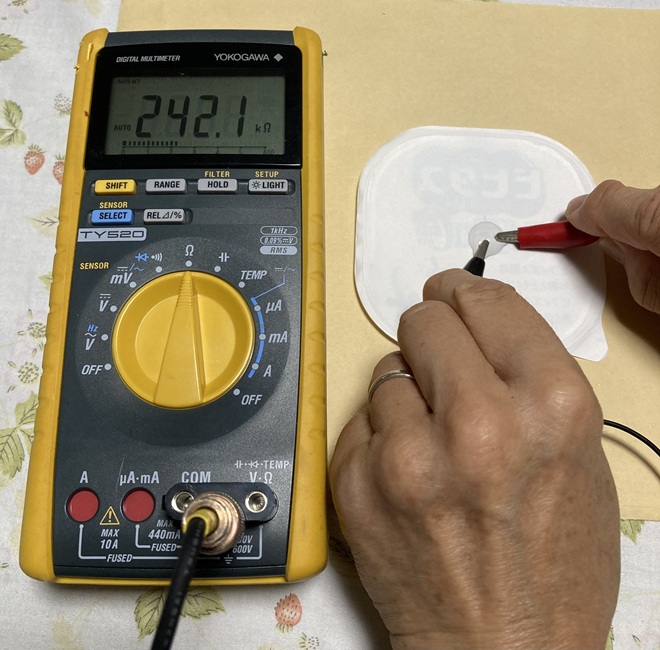

実際に水道水の水滴を、水をはじく紙の上に一滴たらし、その水滴の抵抗をテスターで測定した結果、図2に示すように200kΩ強ありました。仮に電源電圧を10Vとすると、回路には50µA流れます。実際のところ50µAの微小電流で動作するブザーは現実的ではありません。

参考ですが、ネット検索すると1mm粒の純水では数百MΩ、海水では数百~数kΩと低いようです。水の抵抗は溶け込んだイオンが電流を運ぶようで、不純物が多いほど抵抗値は低くなるようです。ペットボトルの水の抵抗値は高く実測で450kΩもありました。雨粒の抵抗値は水道水とよく似た値で、250kΩぐらいでした。

図2. 水道水の水滴の抵抗値を測定中。抵抗値は約242kΩ

そこでトランジスターのベース、コレクター間に雨センサーを接続します。雨が降るとベース、コレクター間には200kΩの抵抗が接続された状態となり、トランジスターはオンとなります。トランジスターがオンになると電源電圧はほぼそのままブザーに印加され、ブザーが鳴る仕掛けです。(c)の原理図を実用的な回路にしたものが図3です。

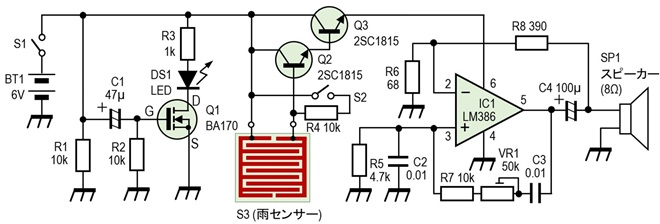

回路図

雨検知器のキーとなる素子は、雨センサーです。回路図ではQ2のベースとコレクター間に接続されている部品です。これは自作します。製作が面倒な時は、大手ネット通販でも購入が可能です。「雨検知器」と検索するとヒットします。

回路に必要なアクティブ素子はQ2、Q3のNPNトランジスターの2SC1815とオーディオ・アンプのLM386です。

Q1はNチャネルのMOSFETで、これもアクティブ素子です。電源をオンしたときにLEDを一瞬だけ点灯させる回路です。雨検知器の機能には直接関係はないため省略することもできます。この回路は後述します。

電源は、単4電池を4本使用し6Vで動作するようにしています。

製作

1. 樹脂ケースの加工

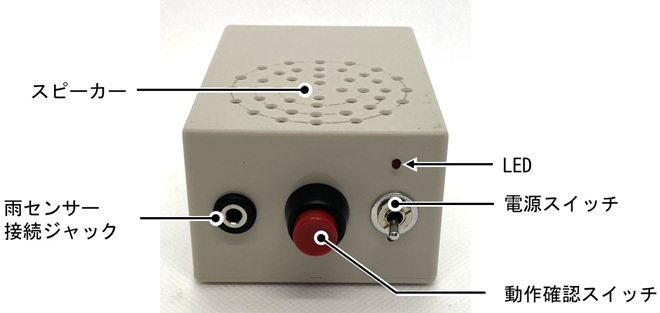

ケースの大きさには制限はありませんが、小型化したいということもありW85mm×D60mm×H40mmの樹脂ケースを使用しました。樹脂ケース内部には電子回路を組み込みます。ケースの表面には雨センサー以外の部品を図4のように取り付けます。

図4. パネルに取付ける部品

図5. パネルに取付ける部品の詳細

2. 雨センサー

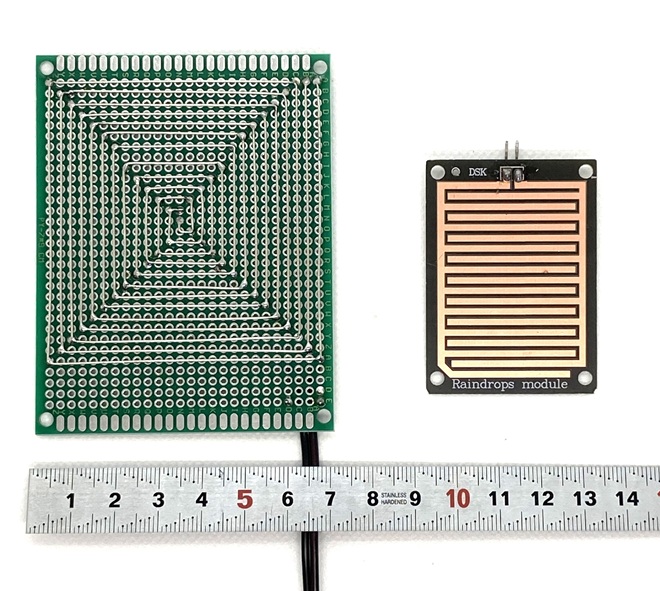

雨検知器のキーとなる雨センサーは自作します。図3の回路図ではS3で示しています。センサーの原理は簡単ですが、雨の水滴を確実に捉え、雨が止むと回路の動作をできるだけ早く止めるようにする必要があります。いろいろと試行錯誤しながら自作しましたが、なかなか手ごわいです。雨が止んでいるのにまだ水滴がセンサーに残り、雨検知器が「ピー」と鳴ったままになります。

今回は、ユニバーサル基板上にメッキ線を張り巡らせたものと、市販の雨センサーを準備しました。どちらのセンサーも雨が降ればすぐに反応しましたが、ネットで購入したセンサーの方が自作のセンサーより早く回路がオフになりました。

図6. 雨センサー(左: 自作センサー、右: ネットで購入したセンサー)

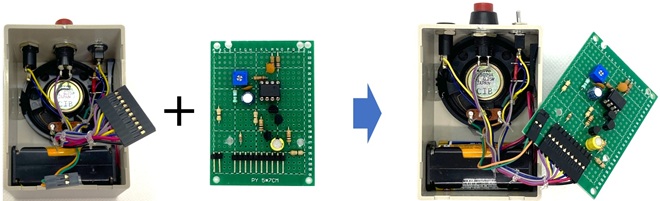

3. 内部基板と組み立て

内部の基板には50mm×70mmのユニバーサル基板を使いました。部品の配置は図7を参考にしてください。樹脂ケースのパネルに取付けた部品との接続はヘッダーピンを使用したコネクター経由としています。

図7. 回路を50mm×70mmのユニバーサル基板に組み込む

次ページへ続く

HW Lab バックナンバー

- 第13回 LMC555を使った周波数切り替え式オーディオ・ジェネレーターの製作

- 第12回 レーザー光線を用いた光通信実験(改良編)

- 第11回 三端子レギュレーターを使った1.2~15V/3A定電圧電源の製作

- 第10回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その2)

- 第9回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その1)

- 第8回 ウイーンブリッジ発振回路を使った雨検知器

- 第7回 ハンドマイクがスタンドマイクに変身

- 第6回 EFHWアンテナの試作と実験

- 第5回 可視光線による通信実験(後編)

- 第4回 LEDを光源とする可視光線による通信実験(前編)

- 第3回 TA7368を使ったステレオオーディオアンプの製作

- 第2回 DCラインフィルターの製作

- 第1回 コンパクト・マグネチック・ループ・アンテナの簡単製作

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)