HW Lab

第8回 ウイーンブリッジ発振回路を使った雨検知器

2025年8月15日掲載

回路の説明

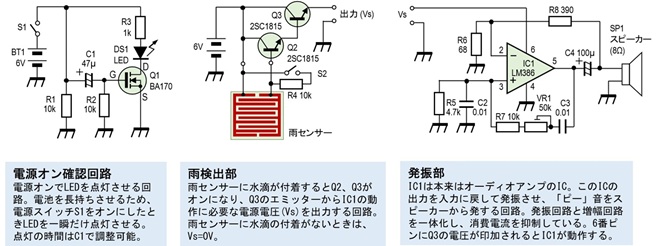

回路は大きくは図8に示す3つのブロックで構成されています。電源オン確認回路は、雨検知器の機能には関係しないため、削除しても問題ありません。

1. 電源オン確認回路

電源スイッチS1をオンにして雨検知器を動作させます。このとき電源が入ったことを知らせるDS1(LED)が常時点灯状態は理想ですが、点灯には10mA程度の電流が必要です。常時10mAが流れると雨が降ったときに電池がなくなっていることも考えられます。

そこで苦肉の策として、電源スイッチS1をオンにするとDS1が一瞬点灯して、電源の入ったことを知らせます。この回路はNチャネルのMOSFETでスイッチングを行っているところがミソで、今回一番苦労した回路です。NチャネルMOSFETのスイッチング動作については、本月刊FB NEWS 2021年7月号の記事「FBのトレビア」第二十六回を参考にしました。

2. 雨検出部

雨を検出するセンサーは図7を参照してください。図7左の自作センサーは、感度がよく雨が降ったことをすばやく知らせてくれますが、ユニバーサル基板の穴に入り込んだ水滴がなかなか蒸発せず、回路がなかなかオフにならない欠点があります。

ネットで購入したセンサーは、面積が小さいため、自作センサーに比較すると若干感度は悪いです。しかし、表面に付着した水滴は比較的早く乾くために、雨が止むと回路も自作センサーよりは早くオフになります。表面は銅箔ですから、長期間の屋外放置は避けた方がよさそうです。

S2は、強制的にVsを出力させるスイッチです。長い間、晴れが続き「ピー」音がスピーカーから鳴らないと、回路は動作しているのか気になります。そのときにセンサーに水滴が付着したことと同じ状態をこのスイッチで作ります。S2を押して「ピー」となれば回路は動作しています。

3. 発振部

IC1(LM386)は低電圧オーディオ・パワーアンプのICです。このICのデーターシートには代表的なアプリケーションとして低ひずみのウイーンブリッジ発振器(Low Power Wien bridge Oscillator)の回路が掲載されており、今回はその回路を参考にして発振器を作りました。

ウイーンブリッジ発振回路は、バンドパスフィルタと非反転増幅回路で構成されています。今回は、オーディオ・アンプのICを使って製作しましたが、オペアンプでも発振させることができます。出力の一部を正帰還させますから発振となります。発振の原理については多くのOM諸氏が分かりやすく解説されていますのでここでは省略します。

LM386のアプリケーションとして掲載されているウイーンブリッジ発振器では、図3の回路のR6には豆電球を接続するとなっていますが、ここでは68Ωの抵抗を接続しています。カットアンドトライでこの値が発振周波数に最適でした。またVR1を調整することで発振周波数を可変できます。C3を変えることでも発振周波数が変わります。VR1の定数をあまり大きくすると発振が止まります。VR1の抵抗を10kΩとすると発振周波数は2kHzとなりました。

完成した雨検知器の動作確認

実運用で雨検知器を試してみました。降り始めのパラパラの雨では、「ブー」といった歪んだ音が鳴ります。センサーの表面の水滴が十分でなく図3で示すQ2のベース、コレクター間の抵抗値が高い状態となっているためです。

このためQ2のベースに十分な電流が流れ込まずQ2、Q3が飽和領域でのオン状態となりません。Q3がオン状態でないためエミッターには6Vの電圧が出力されません。IC1は規定電圧以下の3V程度の低い電圧での動作状態となっているため、正常音とならないのです。

すこし連続して降雨となるときれいな「ピー」音が鳴ります。音も結構大きく、また2kHzぐらいの高い音ですのでよく聞こえます。

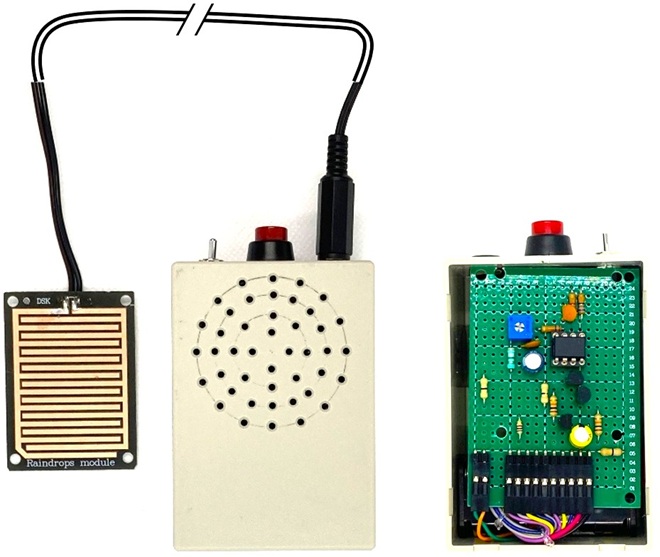

図9. 左: 完成した雨検知器、右: 完成した雨検知器の内部基板

HW Lab バックナンバー

- 第13回 LMC555を使った周波数切り替え式オーディオ・ジェネレーターの製作

- 第12回 レーザー光線を用いた光通信実験(改良編)

- 第11回 三端子レギュレーターを使った1.2~15V/3A定電圧電源の製作

- 第10回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その2)

- 第9回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その1)

- 第8回 ウイーンブリッジ発振回路を使った雨検知器

- 第7回 ハンドマイクがスタンドマイクに変身

- 第6回 EFHWアンテナの試作と実験

- 第5回 可視光線による通信実験(後編)

- 第4回 LEDを光源とする可視光線による通信実験(前編)

- 第3回 TA7368を使ったステレオオーディオアンプの製作

- 第2回 DCラインフィルターの製作

- 第1回 コンパクト・マグネチック・ループ・アンテナの簡単製作

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)