特別寄稿

JARL奈良県支部 V・UHFコンテストに最適なアプリ、新版NCMA

2025年7月15日掲載

Ⅴ マルチ・得点の整理と申請準備

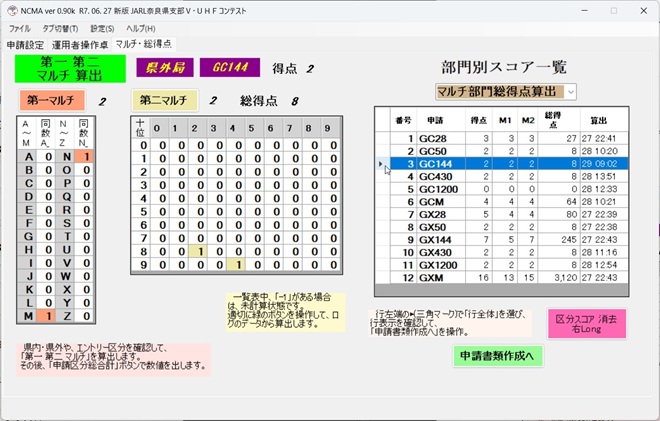

ログ入力操作は1日目のコンテスト時間が終わるまで続くが、次のタグページ「マルチ・総得点」ページ(図4)は、コンテスト中に随時使用できる。試用版では、図1、3で見えるように、仮のデータとして、県外局: JA3QST, 県内局: JA3QRZで試すデータが用意されている。また、交信データもそれぞれ約25交信の仮のログが含まれている。

NCMAのこの画面では、それらを元にログ入力の各々の時点で、第一、第二マルチを確認できる機能となっている。図4は、未処理状態の表示例だ。

申請設定で区分(県内局、県外局)は決定されているが、その区分内で部門を指定した状態で、確認時点までのログに対し、「第一マルチ」か「第二マルチ」のボタンをクリック操作することで、対象となるログを調べて達成状況を、何度でも再集計した表として、数値でそのマルチの達成度数を確認することができる。

エントリー候補部門ごとに、得点、マルチと総得点が、図5の右のように整理される。つまり、その都度の得点、第一マルチ、第二マルチから、当該部門での、総得点も確認できるから、コンテストでの得点等の達成状態がいつでも把握可能だ。この情報を参考にして、バンド内を更にワッチしてマルチを稼ぐという楽しみが付いてまわる。(図5は仮データを元にして表示している)

JARL奈良県支部 V・UHFコンテストは、時間の推移に沿ってコンテストのバンドが変わっていく。ハンドが変わるタイミングで「申請設定」画面にもどり、参加部門を切り替えていけば、すでに済んだバンドでのマルチや得点も、「マルチ・総得点」画面で、記録を確認しながら、コンテストを楽しめるだろう。

そして1日目のコンテスト終了後、「マルチ・総得点」画面で得られる戦績を参考にして、2日目の戦略を構想することができる。

図4: マルチ・総得点画面

図5: マルチ・総得点(算出中)

このようにNCMAでは、ログを入力しながらコンテストを楽しむ他、別のロギングアプリ、例えばTurbo HAMLOG(ハムログ)へ入力されたデータのCSV形式で抽出したテキストファイルをインポートする機能も備わっている。ただし、通常のハムログでは、His、My欄の文字数が3桁である。NCMAで使用するためには、CWでの交信に備え、7桁にする必要がある。

また、NCMAでの内部コードは、UTF-8で稼働するため、シフトJIS(S-JIS)のままだと、マルチバイト文字が適切に表示されないので注意が必要だ。ハムログデータのインポートは、NCMAのメニューの[ファイル->ログファイル入力]から、ファイル名をドラッグ&ドロップで可能だ。

ログの状態やマルチの達成状況の確認が済んだ後は、ログの提出準備を「マルチ・総得点」画面から行う。コンテスト規約に沿ってバンドごとに一つの部門で申請可能だ。つまり、申請する部門をこの画面で決定できる。

まずは画面の右「部門別スコア一覧」で、申請部門の番号左の「行ポインター」([▶]の印)の列部分をクリックして、申請部門を指定する。指定すると当該行が反転表示する。同時に下部に新たに申請用のボタン「申請書類作成へ」が表示されるのでクリックする。図5は、その操作をした直後の画面例だ。

それに続き、ボタン: 「申請書類作成へ」が表示されている。図5では、県外局区分で144MHz帯の電信部門GC144の例となっている。一旦アプリを終了して、県内局区分の仮コールサイン: JA3QRZを使って県内局区分の電信電話部門144MHz帯の例を挙げてみよう。

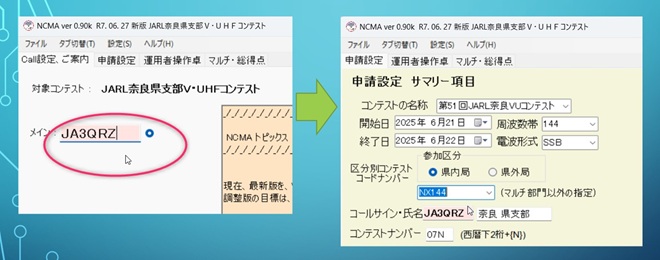

図6: コール指定後に部門決定

図6左で、使用者のコールサインを決定する。その後、「申請設定」画面の図6右で、県内局区分指定の後、NX144を選ぶことで、自動的に電信電話部門が選択指定される。この状態から、実際には「運用者操作卓」画面でログを入力し確認後、「マルチ・総得点」画面へと進む。

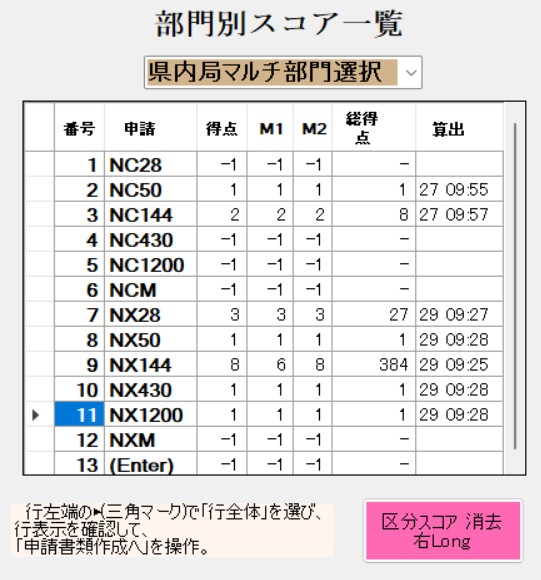

NX144でログの集計を実行する。同様に他のバンドでの集計も行い、複数バンドの集計結果の例が、図7だ。

図7: 各部門の総得点一覧

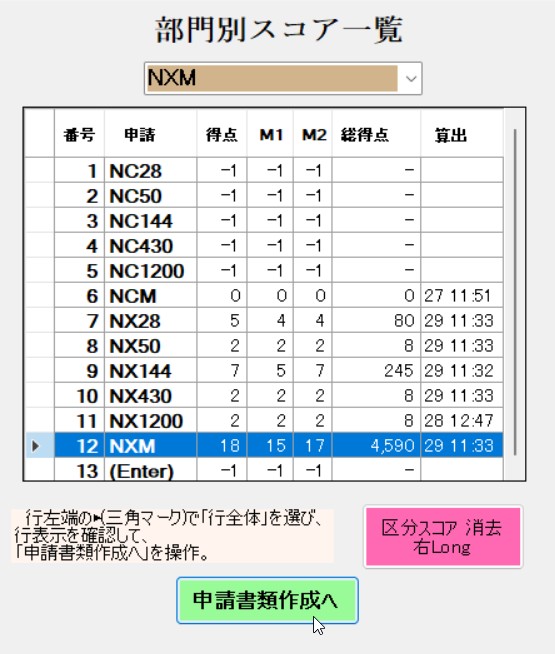

申請部門の決定は、図7にあるように、部門別スコア一覧の左端列にある「行ポインター」で部門を決める。バンドごとに一つだけ申請するか、あるいはマルチバンド部門での申請するかを選べる。図7の例では、NCMとNXMの得点、M1、M2、総得点のデータが未計算だ。計算は、規約で各バンドの和による総得点算出法とされているので、「県内マルチ部門選択」のコンボボックスで、例えばNXMを指定すると良い。ただ、マルチバンドで申請すると、バンドごとの申請は規約で制限されている。図8は、NXMで申請準備が整った場合だ。

図8: マルチ部門での申請準備

Ⅵ サマリー・申請

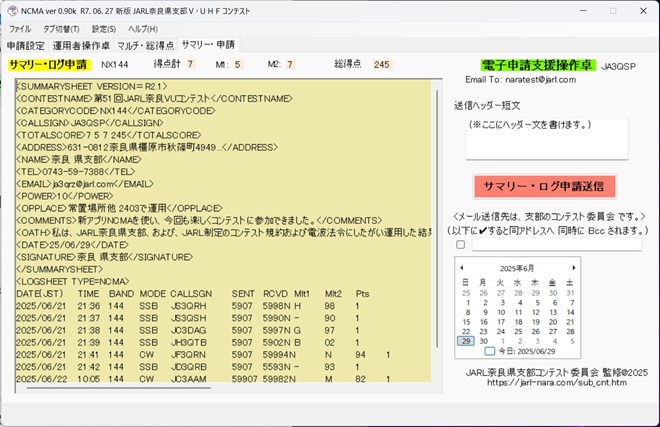

図8の「申請書類作成へ」のクリックで、「サマリー・申請」画面に切り替わる。部門別スコア一覧(図8)の表中で、選択指定した申請行の申請(種目)、得点、M1、M2、総得点をもとに、JARLの電子申請様式に準拠するテキスト様式で、図9に示すような、サマリーとログリストが生成される。留意するべきとしては、図8で示すように、直前に算出した申請部門に対して有効な申請書類が作成されることだ。これは、その都度すべての有効なログを収集して総得点を算出する仕組みが採用されているからだ。

ログの目視確認時、枠内にログが収まらなかった場合は、縦スクロールバーが利用できる。なお、必要に応じて、「送信ヘッダー短文」の付加部分を利用して、枠内のテキストにテキストヘッダーを付けて送信可能だ。さらに、Bccで自身のメールアドレスを指定することで、送信記録を確保できる。

なお、送信先はNCMAを支援するサーバーのSMTP認証を経て、テキストとしてJARL奈良県支部が指定する宛先になっている。

図9: NX144(県内局電信電話部門144MHzバンド)での申請準備の例

Ⅶ 参考情報

①NCMAの使用方法は、NCMAメニューの「ヘルプ」->「ご案内」を参照されたい

②NCMAに関する問合せは、JARL奈良県支部コンテスト委員 筱までja3nvf(アットマーク)jarl.com

引用先

*1 https://jarl-nara.com/cont_25.htm

*2 https://e-sys.denshin.org/blog/?page_id=3720

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)