今更聞けない無線と回路設計の話

【テーマ2】デシベルと無線工学

第10話 線形歪み(フェージング現象)

2025年7月1日掲載

第9話では通信路における伝送信号の劣化のうち、主に物理的に存在する「雑音電力」が原因の劣化について解説しました。第10話~第11話では雑音電力以外による劣化・・・ すなわち「歪み」による劣化について解説します。

1.雑音以外の劣化の分類

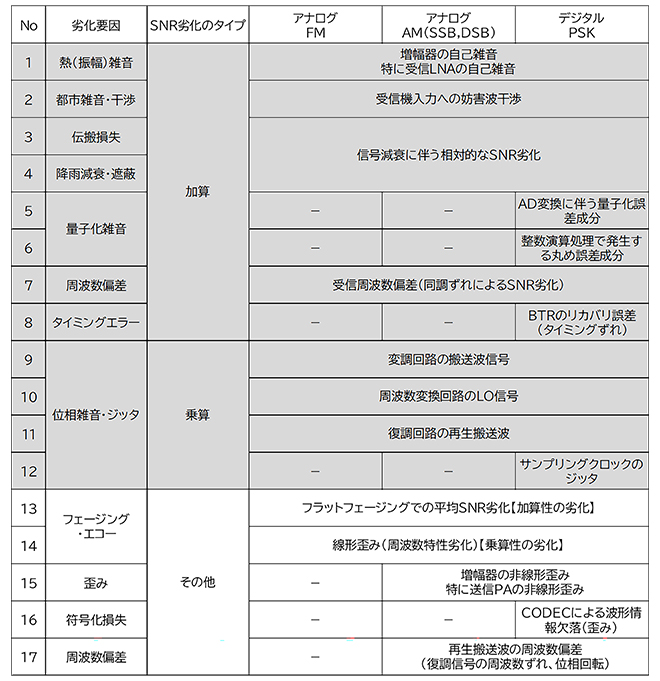

表1は第9話の表1を再掲したものです。第9話では本表のNo12までを解説しました。これらは伝送波形に「雑音」と呼ばれるランダムな振幅成分が付加される事象で、第8話で解説した「劣化の4大要因」のうちの二つである「振幅雑音」と「位相雑音」に分類される項目でした。

表1 通信路の信号劣化要因の分類(第9話の表1を再掲)

第10話以降で扱うNo13~No17は「劣化の4大要因」の残りの二つ「線形歪み」と「非線形歪み」に分類される項目です。これらは伝送信号の形が変化することに伴う劣化です。伝送信号の形が変化する大半の理由は、波形が「歪む(ひずむ)」事ですが、その他の様々な理由で伝送情報が欠落したり変形したりする項目も含まれます。そして歪みには「線形歪み」と「非線形歪み」が存在します。

2.マルチパスとフェージング

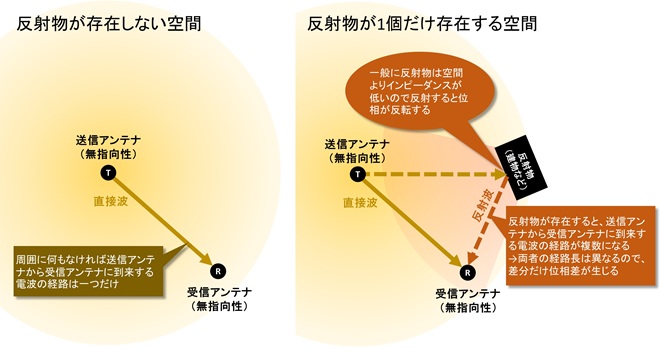

表1のNo13,14は線形歪みの代表的な現象で、第8話で解説したように送信アンテナから受信アンテナまでの伝搬経路が複数存在する場合に発生します。今、図1に示すように送信アンテナ・受信アンテナがともに無指向性のアンテナであった場合を想定します。左側の図のように周囲に何もない空間であれば電磁波の伝搬路は一つですが、右側の図のように周囲に反射物があった場合には伝搬経路が複数になります。複数の伝搬路を介して電波が届く状態をマルチパス伝搬、または単にマルチパスと呼びます。マルチパス環境においては各経路の伝搬距離は等しくならないため、受信アンテナにおいては様々な位相の受信信号が足し合わされる事になります。

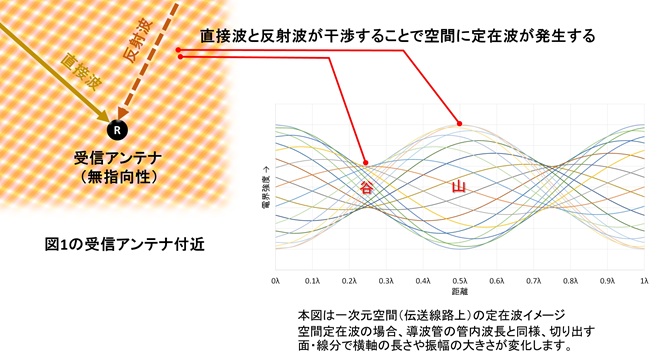

この結果、受信アンテナの端子電圧には「フェージング」と呼ばれるレベル変動が発生します。マルチパス伝搬が発生している環境において、その搬送波周波数の電界強度分布を模式的に表現すると図2のような状態になります。つまり送信アンテナから広がって行く進行波と、建物などで反射された反射波が空間で干渉することで空間に定在波が立っている状態※1になります。これは伝送線路上で発生する電圧定在波と全く同じ性質のもので、電界強度の大きい場所と小さい場所が空間中に周期的(概ね搬送波(電波)の波長の1/2の間隔)に現れます。従って、このような空間では受信アンテナの位置によって搬送波の受信電力が変動することになります。

この現象で無線通信の伝送信号が受ける影響は、伝送信号の帯域幅によって異なり、フラットフェージング、周波数選択性フェージングとよばれる2つの事象に分類されます。

(1)フラットフェージング

伝送信号の帯域幅が搬送波周波数に比べて十分に小さい場合、この現象は受信信号全体の受信電力の増減(極端な場合は相殺)として観測されます。これが表1のNo13に記載したフラットフェージングと呼ばれる現象です。この現象が発生しているときに伝搬経路を構成する反射物や受信アンテナが移動すると、移動速度と波長の関数で受信レベルが周期的に増減します。自動車内でラジオを聞いていると受信音量、または雑音レベルが周期的に増減したり、停車位置によって雑音に埋もれて聞こえなくなったりする経験をされた方は多いと思いますが、この現象はこのようなメカニズムで発生します。

(2)周波数選択性フェージング

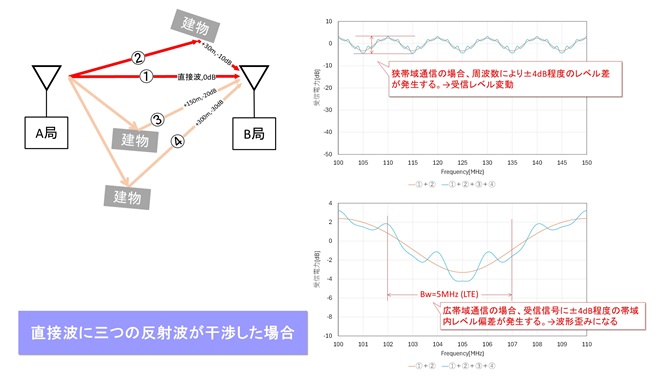

マルチパスに伴う空間の電界強度の変化は電磁波の波長の関数になるため、実際の空間定在波の山と谷の分布は電磁波の周波数によって変化します。この結果、伝送信号の比帯域(搬送波周波数に対する変調帯域幅の比率)が十分に小さい場合は、フェージング現象は単純な電界強度の変化として観測されますが、伝送信号の比帯域が大きい(キャリア周波数の数%以上)の場合は、図3に示すように信号帯域内の周波数レスポンスの変動として観測されます。図3では4波のマルチパスを仮定して周波数レスポンスを計算したものですが、102MHz~107MHzの5MHzの帯域幅(LTE携帯電話の最も狭い無線チャネル帯域幅が5MHzです)において7~8dBの振幅偏差が発生しています。LTEは多数のサブキャリアから構成されるOFDM方式で通信するので、このような帯域内偏差に耐性がありますが、シングルキャリアのQPSK変調やQAM変調だと帯域内で8dBもの振幅偏差が発生すると復調性能(誤り率)に大きな影響が生じます。

周波数選択性フェージングを体験できる最も身近な事例としては、反響の大きい部屋で会話が聞き取りにくいケースや、役場の防災無線によるお知らせ放送などが、郊外の開けた場所では聞き取りやすいのに、建物の多い町中では音量が十分であっても聞き取れないケースなどがあげられます。これらはマルチパス現象(エコー)による線形歪みが一因となっています。人の音声の帯域幅は数オクターブに及ぶため、多重反射が発生すると容易に周波数選択性フェージングによる波形歪みが発生してしまうためです。音声そのものの周波数は電磁波と比べて数桁以上低いですが、音波の伝搬速度は遅く、波長は我々が通信で使用する電波のそれと近い長さになります。その結果、電波伝搬で発生するのと似たような現象が起きます。

3.レベル変動と線形歪み

フラットフェージングも周波数選択性フェージングも元は同じ物理現象ですが、通信に必要とする帯域幅によって影響の受け方が異なり、発生する劣化の性質にも違いが生じます。

フラットフェージングの場合、伝送信号が受ける影響は単純なレベル低下です。従ってこの劣化は第9話の2.(4)で解説した表1のNo3 伝搬損失、No4 降雨減衰などと同類の劣化となり、本質的に雑音重畳と考える事が可能です。このケースでは信号レベルの大きさが大きくなればSNRは改善します。但し、フェージングに伴うレベル変動の最大/最小の比率は変わりません。またフラットフェージングの等価雑音は時間とともに変動する※2ため、劣化量(SNR)をワーストケースで配分するか、平均値(実効値)で配分するかはシステム毎の考え方により異なります※3。

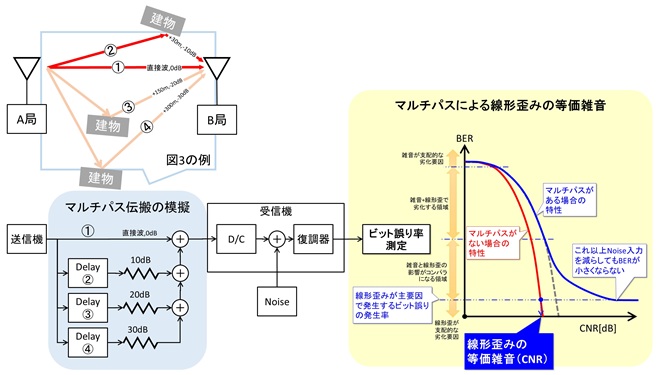

周波数選択性フェージングの場合は、振幅/位相の周波数レスポンスが凸凹な伝送路を伝送信号が通過することになるので時間軸で見ると波形が変形します。これを線形歪みと呼びます。我々は伝送信号の波形に伝送したい情報を載せているので、これが変形すると受信誤りを発生することになります。この波形の変形度合いを等価雑音に換算するのはちょっと大変で、実験装置、もしくはシミュレーションで図4に示すように、実際に発生しているマルチパスを模擬して伝送信号に線形歪みを与え、復調器または復号器で発生する復調(復号)誤り率を評価して同等の誤り率になる雑音電力(SNR)に置き換えます。従って同じ程度の周波数選択性フェージングであっても変調方式や符号化方式により、換算した等価雑音レベルは異なった値になります。

線形歪みは、その発生原因が「マルチパス」という伝搬形態にあり、自信号以外の要素が存在しません。また電波が伝搬する空間は線形性が保たれる事から、波形の歪み方は信号の大きさに依存しません。従って伝送信号Sの大きさを変化させても周波数選択性フェージングに伴う等価SNRの劣化量は変化しません。つまりかけ算される雑音と同じ劣化特性を有しているといえます。

- ※1 空間定在波とは伝送線路に発生する定在波と同様、反射物に囲まれた空間に三次元的に定在波が立つ現象です。定在波についてはMr. Smithとインピーダンスマッチングの話【第6話】スミスチャートとは何か(その2)を参照ください。

- ※2 フラットフェージングにおいては通常、信号(S)レベルはAGCで一定に保たれるので、結果的に雑音(N)レベルが時間とともに増減することになります。

- ※3 例えば、直接波の到来が見込めなくてレベルの揃った反射波のみで通信を行う場合、受信電界が完全に相殺されるポイントが発生するので最大値で配分設計を行うと破綻を来します。

4.第10話のまとめ

第10話では「歪み」による劣化を全て解説するつもりでしたが、いざ書き始めてみると、書くことが多くて「線形歪み」の話で力尽きてしまいました。一般に線形歪みは電波伝搬で発生する事象ですが、伝送線路の不整合で多重反射が生じている場合や、フィルタ回路のように反射を積極的に利用するデバイスにおいても発生します。以下、第10話の要点です。

- (1)線形歪みとは「新たな周波数が加わることなく振幅や位相が変化した歪み」で、振幅差や遅延差のある同一信号が多重に重なった結果発生する。

- (2)振幅差や遅延差のある信号が重なる代表的な現象は電波伝搬や音声伝搬における「マルチパス伝搬」と呼ばれる現象である。

- (3)マルチパスに伴い受信点で観測される現象が「フェージング」 (音響伝搬の場合は「エコー」)である。

- (4)フェージングには「フラットフェージング」と「周波数選択性フェージング」が存在する。どちらも本質的に同一現象だが、無線伝送の帯域幅によって影響の出方が異なる事を示している。

- (5)フラットフェージングはレベル変動として捉えることが出来るので、信号レベルを上昇(送信電力を上昇)すればSNRの改善が可能(重畳される雑音と同じ)。

- (6)周波数選択性フェージングは波形の歪みとして影響を受けているので、信号レベル(送信電力)を上昇させても等価SNRは改善しない(乗算される雑音と同じ)。

- (7)劣化配分設計に必要な、周波数選択性フェージングの等価雑音は線形歪みを受けた信号の波形やスペクトルから直接導出することは出来ず、復調器や復号器の出力誤り率が等しくなる復調器(復号器)入力雑音電力に置き換えて導出する。

線形歪みはマルチパスによって自信号が多重に重なることで発生する波形歪みなので、実際の無線通信では、マルチパス状態を解消したり、マルチパスの伝搬プロファイルに応じて信号を逆演算することによって、元の信号を復元するなどの回避策を講じます。このあたりは後日解説したいと考えます。第11話では引き続き非線形歪みについて解説したいと思います。

今更聞けない無線と回路設計の話 バックナンバー

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第16話) レベルダイヤグラムの構成

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第15話) 非線形歪み(その5)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第14話) 非線形歪み(その4)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第13話) 非線形歪み(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第12話) 非線形歪み(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第11話) 非線形歪み(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第10話) 線形歪み(フェージング現象)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第9話) 足される雑音と掛けられる雑音

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第8話) 等価雑音の内訳

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第7話) 無線通信の成立条件(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第6話) 無線通信の成立条件(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第5話) 無線通信の成立条件

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第4話) dBmとdBµVの複雑な関係

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第3話) dB(デシベル)を知る(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第2話) dB(デシベル)を知る(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第1話) (プロローグ)無線通信機の天井と床

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第30話) 三角関数のかけ算と無線工学の切っても切れない深い縁

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第29話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第28話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第27話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第26話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第25話) マイナスの周波数

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第24話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第23話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第22話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第21話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その6)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第20話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その5)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第19話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第18話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第17話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第16話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第15話) 位相検波器の話

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第14話) PLLの動作原理と代表構成

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第13話) PLLの役割とサイン波の純度について

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第12話) 同一周波数のサイン波のかけ算と位相のはなし

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第11話) ギルバートセル乗算器(その3・ギルバートセル乗算回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第10話) ギルバートセル乗算器(その2・定電流源とカレントミラー回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第9話) ギルバートセル乗算器(その1・差動増幅の基礎)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第8話) ダブルバランスドミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第7話) ダブルバランスドミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第6話) トランジスタミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第5話) トランジスタミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第4話) 非線形動作を利用したかけ算のまとめ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第3話) ミキサの線形性って何?

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第2話) 周波数変換とミキサ(混合)回路

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第1話) サイン波のかけ算

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)