日本全国・移動運用記

第118回 利尻島・礼文島移動(後編)

2025年7月1日掲載

(前編の概要)

フェリーで苫小牧に到着し、途中で移動運用しながら留萌市を経由して、稚内市に移動しました。道中では風や雨が強い日もあり、伝搬のコンディションも良くなかったため、思うように交信できないこともありました。稚内からフェリーで利尻島に渡ると、翌日は猛烈な風、さらに午後からは雪が降り始め、厳しい天候が続きました。

4月30日(7日目) 利尻島から礼文島に移動

この日は昼間のフェリーで利尻島から礼文島に移動しました。朝は風が弱まり、気温も上がって雪の心配は無くなり、フェリーは通常通りの運航と聞いて、一安心しました。フェリーに乗る前に利尻町と利尻富士町で運用したものの、伝搬のコンディションは依然として悪く、7MHz帯や10MHz帯ではすでに多くの局と交信済みだったため、呼んでいただける局も少なく、最後は空振りCQばかりになってしまいました。

礼文町の市街地は島の東側にあるため、西側に開けた場所が無く、高台にある展望台の駐車場まで移動して運用を行いました(写真1)。HF帯のハイバンドは相変わらず調子が良くありませんでしたが、風が弱まったおかげで全長40mのロングワイヤーアンテナを設置できて、1.9MHz帯は多くの局とQSOできました。

写真1 礼文郡礼文町での運用の様子

5月1日(8日目) 礼文島から稚内に戻り、太平洋側に移動

早朝、展望台の駐車場でハイバンドにチャレンジしたものの、スキャッターと思われる伝搬で札幌市近辺が時々聞こえるだけで、利尻島でも礼文島でも、ハイバンドのEスポには一度も出会うこと無く運用終了となりました。

その後フェリーで稚内市に戻り、次の目的地である枝幸郡枝幸町まで100km近くを移動しました。枝幸町は海岸にある公園で運用しました(写真2)。ハイバンドの伝搬のコンディションは引き続き悪かったものの、7MHz帯は好調で、当初の予定より時間を延長して運用しました。

次に浜頓別町の公園に移動して運用を再開すると、7MHz帯と10MHz帯は良好で、多くの局と交信できました。一方で3.5MHz帯と1.9MHz帯は不調でした。

写真2 枝幸郡枝幸町での運用の様子

5月2日(9日目) HF帯で需要が多い、4か所の町村で運用

この日は中頓別町-音威子府村-中川町-美深町の4町村で運用を計画しました。地図ではこれらの地域は隣接していますが、実際は移動距離が非常に長く、宿泊施設も少ないため移動運用する人が少ないようです。そのためHF帯では多くの運用リクエストがありました。

枝幸郡中頓別町では、以前にも利用したことがある駐車場で早朝から運用を開始しました。北海道は日の出時刻が早いため、午前5時を過ぎると1.9MHz帯も3.5MHz帯も到達範囲が北海道内に限られていました。

その後、中川郡(上川)音威子府村の公園に移動したところ、伝搬のコンディションがやや上がって、特に14MHz帯では1か所で122局と交信できました。早朝は気温が2℃と寒かったものの、日の出後は一気に気温が上がり、服装の調整が必要でした。しかし24MHz帯は2QSOのみ、28MHz帯は全く入感がありませんでした。

次に向かった中川町は、町の中心部までの移動距離が長すぎるため、音威子府村に近い駐車場で運用しました(写真3)。ここではタイミング良く28MHz帯が開けて、多くの交信ができました。

最後に美深町へ50km以上を移動して、公園の駐車場で運用を続けました。前日と同様に、7MHz帯と10MHz帯の状態が良く、ハイバンドが不調だったため、これらの周波数に集中する作戦に出て多くの交信ができました。

写真3 中川郡(上川)中川町での運用の様子

5月3日(10日目) 名寄市から旭川市へ、長距離の移動

JCG 01023 上川郡(上川)には11の町村があり、すべての町村との交信を希望される方も多いと聞いています。しかし、各町村の面積が非常に広いため、移動運用は簡単ではありません。今回は、過去の運用記録などを参考に、HF帯のCWで需要が高いと思われる剣淵町と鷹栖町に絞って運用計画を立てました。

最初の運用は名寄市で、昨年の運用では開始時刻が遅く、運用場所の条件も良くなかったことから、今回は周辺に障害物が無い河川敷の駐車場で運用しました。しかし、ハイバンドの伝搬状況は悪く、あまり目立った成果はありませんでした。

次に移動した剣淵町では、風が急に強まり雨も降り始めましたが、伝搬の状態はやや改善され18MHz帯や21MHz帯で多くの交信ができました。しかし24MHz帯は入感がなく、交信できませんでした。

その後、雨竜郡(上川)幌加内町に移動しました(写真4)。2010年4月に幌加内町が上川総合振興局に編入されて新しい郡の扱いになった町で、筆者はその時に豪雪の中で移動運用を行ったことがあります(2017年1月号の記事)。その後も何度か運用をしており、50MHz帯で多くの局と交信できたこともありましたが、今回は残念ながら伝搬のコンディションが上がらず、18MHz帯までが限界でした。

続いて移動した鷹栖町の公園では、夕方になると伝搬状態が良くなり、特に10MHz帯は151QSOとかなりの盛況でした。

最後に旭川市の市街地に近い場所で短時間だけ運用を行いました。固定局が多く需要は少ないと考え、7MHz帯から上の周波数帯では運用せず、1.9MHz帯、3.5MHz帯、サテライトだけに限定して運用しました。大型連休の合間ということもあり、夜遅い時間帯にも多くの局から呼ばれました。

写真4 雨竜郡(上川)幌加内町での運用の様子

5月4日(11日目) 雨が降る中、札幌市を目指して移動

この日は雨の予報が出ていたため、明るくなった早朝に最初の運用地に向けて移動しました。濃霧で視界が悪く、さらに最初に来る衛星の時間帯が遅めだったこともあり、通常より遅い時間からの運用開始となりました。

最初に運用した樺戸郡新十津川町では7MHz帯から運用を開始しましたが、伝搬状況が思わしくなく、近距離に電波が飛びにくいスキップしている状態でした。

続く浦臼町でも雨が降り続いていたため、ぬかるんだ場所は避け、舗装された公園の駐車場で運用しました。伝搬状態が引き続き悪かったため、サテライト通信も活用して交信数を伸ばしました。

その後、空知郡(空知)奈井江町は、初めて利用する公園の駐車場で運用しました(写真5)。この頃になると伝搬のコンディションはさらに悪化し、周波数帯によっては相手局の信号が激しいQSB(信号の揺らぎ)を伴って聞こえにくくなり、交信に何度も挑戦する場面がありました。

札幌市は10区に分かれており移動運用が難しい区もあります。今回は時間の都合で1か所だけの運用に絞り、白石区を選びました。普段使っている公園は夜間に閉鎖されるため他の候補地を探し、最終的には以前使ったことのある別の公園に決定しました。夕方には伝搬の状態がやや回復しましたが依然として不安定で、ハイバンドでの交信は難しい状況でした。

写真5 空知郡(空知)奈井江町での運用の様子

結果

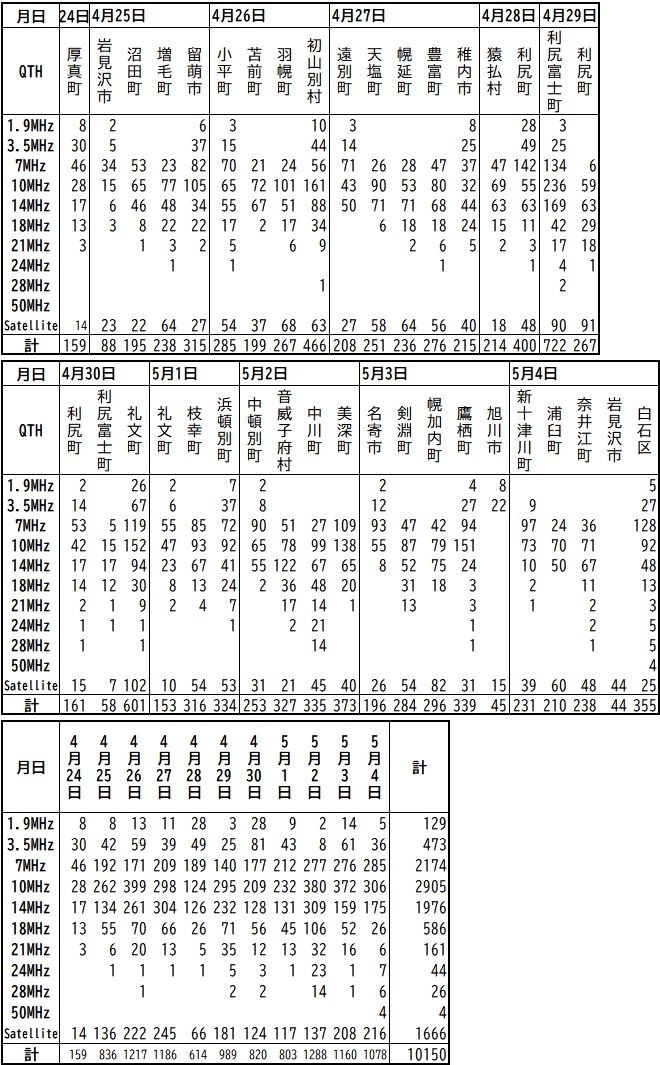

QTH、周波数帯、運用日ごとのQSO数を表1に示します。離島の利尻町・利尻富士町・礼文町以外での1か所での最多QSO数は、初山別村の466QSOでした。1日1,000QSOは延べ5日間の達成でした。使える衛星が数年前よりも少なくなり、サテライト通信でのQSO数は少なくなっています。

50MHz帯は、最終日の5月4日に札幌市付近と交信できただけで、何回かチャレンジしたものの、電離層反射による交信はできませんでした。

表1 QTH、周波数帯、運用日ごとのQSO数。1.9~50MHz帯はCW、サテライトはCW/SSB

日本全国・移動運用記 バックナンバー

- 第125回 年末年始の九州北部移動

- 第124回 山梨県移動

- 第123回 徳之島移動(3回目)

- 第122回 徒歩による東京都大島町移動

- 第121回 岩手県北部移動(後編)

- 第120回 岩手県北部移動(前編)

- 第119回 沖永良部島移動(3回目)

- 第118回 利尻島・礼文島移動(後編)

- 第117回 利尻島・礼文島移動(前編)

- 第116回 東京都利島村移動

- 第115回 沖縄本島移動

- 第114回 千葉県内房方面移動

- 第113回 年末年始の九州南部移動

- 第112回 さいたまハムの集いで移動運用

- 第111回 鹿児島県大隅半島移動

- 第110回 JARL鳥取県支部大会で移動運用

- 第109回 秋田県全市町村移動

- 第108回 種子島移動

- 第107回 SHF帯で手軽に移動運用

- 第106回 大型連休の北海道移動(後編)

- 第105回 大型連休の北海道移動(前編)

- 第104回 鹿児島郡三島村移動

- 第103回 茨城県北部移動

- 第102回 鹿児島県北西部移動

- 第101回 浜松市の新区移動

- 第100回 奈良県北西部移動

- 第99回 新潟県中越地方移動

- 第98回 北海道ハムフェアで講演と実演

- 第97回 北海道 道東方面移動

- 第96回 北海道 網走・釧路方面移動

- 第95回 浜松市の消滅予定区移動(その2)

- 第94回 大型連休の北海道移動(後編)

- 第93回 大型連休の北海道移動(前編)

- 第92回 浜松市の消滅予定区移動

- 第91回 西日本ハムフェアで講演と移動運用

- 第90回 沖縄本島全市町村移動(後編)

- 第89回 沖縄本島全市町村移動(前編)

- 第88回 徳之島移動

- 第87回 神奈川県移動

- 第86回 高知県中部移動

- 第85回 夏の北海道・十勝方面移動

- 第84回 熊本市移動

- 第83回 佐賀県東部移動

- 第82回 北海道道央方面移動(後編)

- 第81回 北海道道央方面移動(前編)

- 第80回 沖永良部島移動

- 第79回 長野県伊那地方移動

- 第78回 福島県中部移動

- 第77回 広島県移動

- 第76回 石川県移動

- 第75回 岩手県釜石市移動

- 第74回 長野県下伊那郡移動

- 第73回 移動運用に便利な、サテライト通信用アンテナの製作

- 第72回 奄美大島移動

- 第71回 鹿児島県大島郡喜界町移動

- 第70回 北海道・道東方面移動(後編)

- 第69回 北海道・道東方面移動(前編)

- 第68回 東京都大島町移動

- 第67回 熊本県球磨郡移動

- 第66回 大分県移動

- 第65回 沖縄県宮古島市移動

- 第64回 長崎県対馬市移動

- 第63回 沖縄県石垣市移動

- 第62回 長崎県 離島以外の全市町移動

- 第61回 夏の北海道移動 ~フェリーからはIC-705で衛星通信~

- 第60回 種子島移動

- 第59回 沖縄県宮古郡多良間村移動

- 第58回 徒歩によるHF帯の移動運用

- 第57回 アマチュア無線オンラインレッスンを開催

- 第56回 鹿児島県熊毛郡屋久島町移動

- 第55回 JARL沖縄県支部大会(ハムの集い)

- 第54回 鳥取県日野郡移動(アンテナチューナーAH-4で簡単QSY)

- 第53回 沖縄本島南部、市町村早回り移動

- 第52回 さいたまハムの集いで運用実演

- 第51回 和歌山県・本州最南端移動

- 第50回 北海道ハムフェア出展と移動運用

- 第49回 IC-9700でサテライト通信の移動運用(後編)

- 第48回 IC-9700でサテライト通信の移動運用(前編)

- 第47回 鹿児島県徳之島移動

- 第46回 長崎県壱岐市移動 (V/UHFは2台のIC-9700で効率運用)

- 第45回 北海道・函館方面移動 (+IC-9700で、V/UHF帯の遠距離通信にチャレンジ)

- 第44回 山口県大島郡周防大島町移動 (プラスIC-9700で、D-STAR全国ツアー追っかけ)

- 第43回 兵庫県篠山市移動

- 第42回 高知県東部移動

- 第41回 鹿児島県薩摩半島移動

- 第40回 南松浦郡新上五島町移動

- 第39回 島根県移動

- 第38回 福岡県那珂川市・新市移動

- 第37回 富山県中新川郡移動

- 第36回 愛知県北設楽郡移動

- 第35回 KANHAM会場周辺移動

- 第34回 岐阜市周辺RTTY移動

- 第33回 大型連休の北海道移動

- 第32回 東京都青ヶ島村移動

- 第31回 西日本ハムフェア会場で移動運用

- 第30回 愛媛県越智郡上島町移動

- 第29回 高知県移動

- 第28回 岡山県移動

- 第27回 奄美大島移動

- 第26回 山口県移動

- 第25回 福井県RTTY移動

- 第24回 大分県移動

- 第23回 神戸市移動

- 第22回 佐渡市移動

- 第21回 北海道移動

- 第20回 広島市移動

- 第19回 福岡県移動

- 第18回 沖縄本島移動 その2

- 第17回 沖縄本島移動 その1

- 第16回 雨竜郡(上川)幌加内町移動

- 第15回 徳島県移動

- 第14回 宮城県富谷市移動

- 第13回 熊本市の政令指定都市移行

- 第12回 岩手県滝沢市・新市移動

- 第11回 新市移動の楽しみ

- 第10回 北海道で大移動【後編】

- 第9回 北海道で大移動【前編】

- 第8回 北海道で大移動【計画編】

- 第7回 沖永良部島移動

- 第6回 大阪市移動

- 第5回 種子島移動

- 第4回 都心部の限られた場所で移動運用

- 第3回 雪の上で移動運用

- 第2回 SA・PAで移動運用

- 第1回 八重山郡竹富町移動―日本の端から電波はどこまで飛ぶか?

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)