ジャンク堂

第4回 オペアンプ入門(4)

新年おめでとうございます。コロナ禍で迎えるお正月も2年目となりました。お出かけしにくい世の中になりましたが自宅で電子回路工作を楽しんだりするには差し支えなく過ごせたのではないでしょうか? 本年もジャンク堂をどうかご贔屓に願います。

さて、オペアンプ入門も4回目となりました。今回はオペアンプ回路を実際に作る場合に考えなければならない周辺部分について話をしたいと思います。

周辺と書きましたが実際はコンデンサに関する内容です。オペアンプの基本的な動作の説明には抵抗が必ず出てきますがコンデンサはそうではありません。しかし、コンデンサが存在しない電子回路はありません。実際に動かすオペアンプの回路でも同様です。そんなコンデンサの大きな役割の中の2つについて述べたいと思います。

カップリング(結合)コンデンサ

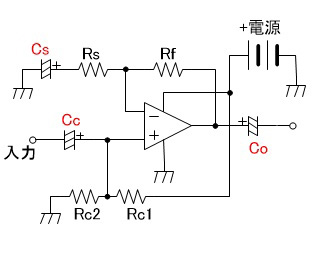

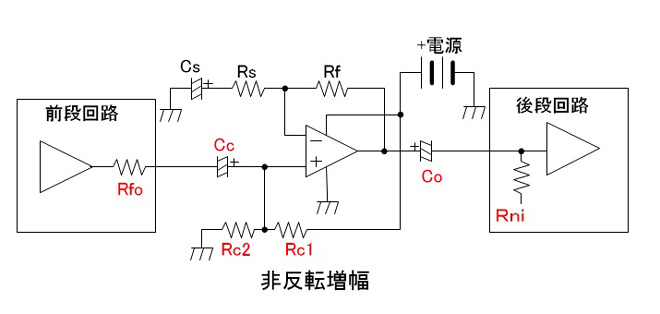

下の回路は1回目の単電源の非反転アンプとして紹介した回路です。CcとCoを入れる主たる目的は前後の回路との直流電圧の違いを回避することで、これをカップリングコンデンサと呼んでいます。

前後回路との直流電圧の違いを回避する場合、使用するコンデンサが有極(プラスとマイナスがある)であるときは極性に注意する必要があります。逆に接続してしまうとコンデンサを通して電流が流れてしまい回路が正常に動作せず、またコンデンサを劣化させます。先の回路ではコンデンサは全て有極タイプで極性も記入していますが、入出力に接続する回路によっては極性を逆にする必要があります。必ず前後の回路との接続点の電圧の確認をして、電圧が高い方にコンデンサのプラスを接続します。当たり前のようですが、意外と逆に接続してしまうミスをやりがちです。

また、カップリングコンデンサは信号ラインと直列に入るために低域の周波数特性に影響を与えます。ここでは主にカップリングコンデンサの低域周波数特性への影響について説明します。なお、非反転増幅ではCsは前後の回路との接続に関わっていないのでカップリングコンデンサとは言いにくいのですが回路の低域の周波数特性に影響を与えるのでここの説明に含めました。

無線機の場合、音声などのオーディオ成分が伝送されるのは300Hz~3kHzの範囲内ですから低域のカットオフ周波数は比較的ラフに設計されてもあまり問題にならないでしょう。しかし音楽など、なるべく超低音まで増幅したい場合はどこまで低域が出力されるのかが気になります。ただ、カップリングコンデンサの容量を大きくして不必要な低域まで増幅すると交流電源からのハムの混入などを招くことがあるので、必要最小限にしておくことも大切です。

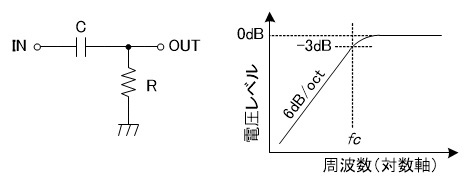

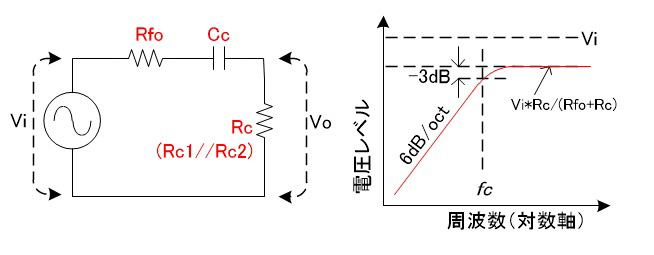

低域のカットオフ周波数を決める基本的な回路は以下のハイパスフィルタ(HPF)とか微分回路とか呼ばれる回路になります。回路同士を接続する際に用いるカップリングコンデンサはアンプの入出力インピーダンスによってこのHPFを形成します。

この回路については、電気回路を知っている方であればお馴染みだと思います。カットオフ周波数は以下の式で求まります。

この回路の場合、低域に向かってレベル(電圧)が低下する割合は6dB/octとなります。なお、6dB/octは周波数が倍(オクターブ)変化するとレベルが6dB(電圧比で2倍)変化することですが、この傾斜は周波数が10倍変化すると20dB(電圧比10倍)変化します。これは20dB/decと表しますが、6dB/octと同じ意味(特性)です。

さて、単電源で組んだオペアンプの増幅回路の場合、低域周波数特性に影響を与えるコンデンサが3個あり、全て先ほどの計算式でカットオフ周波数が計算できます。計算式のRに相当する抵抗はそれぞれRcやRsになります。なお、Coに対応する抵抗は接続する次の段の回路の入力インピーダンス(抵抗成分)になります。

この関係を回路図で表すと下記のようになります。Rfoは前の回路の出力インピーダンス、Rniは次の回路の入力インピーダンスを表します。

例えば、非反転増幅回路の入力のカップリングコンデンサCcとでカットオフ周波数を決定する抵抗RはRc1、Rc2と前段回路の出力インピーダンスRfoになります。交流的にはRc1とRc2は並列接続されていることになり、Rc=Rc1//Rc2となります。例えばRc1とRc2を共に20kΩとした場合、Rc=10kΩになります。従って、カットオフ周波数の計算に用いるRは、R=Rfo+RC1//RC2となり、この時の周波数特性は以下のようになります。

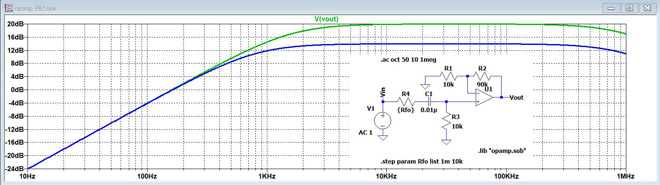

カットオフより高い周波数領域ではVoはViがRfoとRcで分圧されたレベルになります。カットオフ周波数を計算するためのRはR=Rfo+Rcですから前段回路の出力インピーダンスRfoが大きいとレベルが下がると同時にカットオフ周波数も低くなります。この例をLTspice(フリーの電子回路シミュレーションソフトです)でシミュレーションしてみました。前段回路の出力インピーダンスに相当するRfo(R4)が1mΩの時(緑線)と10kΩの時(青線)の比較です。低域のレベル低下のカーブは重なっていますがフラットなレベルから-3dBとなるカットオフ周波数は変化しています。またRfo=10kΩの時のフラットな領域のレベルが1mΩの時と比べて6dB低下しています。

出力側のカットオフ周波数はCoと次段の入力インピーダンスRniとで計算します。オペアンプの場合、出力インピーダンスはほぼ“0”とみなせますので、fc=1/(2πCoRni)で計算出来ます。

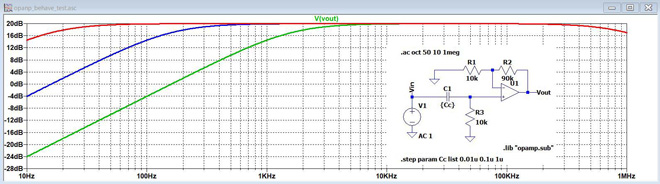

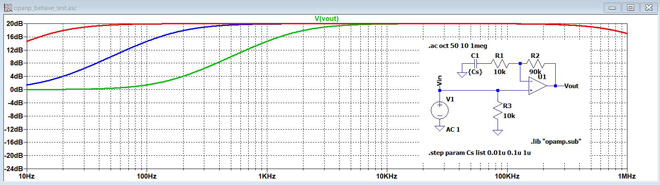

ここでCcを変化させたときの周波数特性の変化を紹介します。ゲインを20dBにするため、Rfの値は90kΩと実際にはない値にしています。

このシミュレーションでは前段回路の出力インピーダンスを0Ω、Rcを10kΩに固定してカップリングコンデンサCcを1uF(赤線)/0.1uF(青線)/0.01uF(緑線)と変化させた場合の特性です。計算上のカットオフ周波数はそれぞれ約16Hz/160Hz/1.6kHzとなります。

低域のカットオフ周波数を考える場合、前後段ともにオペアンプであれば各々の入出力インピーダンスが回路定数からすぐに判断できますし、逆に周波数を設定する場合は抵抗値の設定自由度が大きいので低域カットオフ周波数の計算が楽になります。トランジスタ回路の場合の入出力インピーダンスはバイアスの与え方/動作点などで変化するために設計が面倒です。

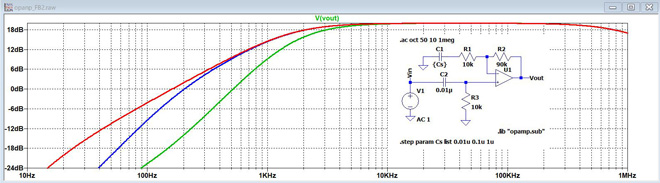

さて、非反転増幅における3つのコンデンサの中で唯一前後の回路のインピーダンスの影響を受けないのがCsですが少し注意が必要です。Csによるカットオフ周波数は1/(2πCsRs)となりますが、低域の減衰量は回路のゲイン=1(0dB)までしか下がりません。下のグラフはRsに相当するR1を10kΩにして、Csに相当するC1を1uF/0.1uF/0.01uFと変化させた場合です。それぞれCcの場合と同じカットオフ周波数になりますが、ゲインが0dBまでしか下がっていないことがわかります。

非反転アンプのゲインGは1+Rf/Rsで求まりますが、Rsと直列にCsが入っているとRsの項はRsとCsの直列インピーダンスZsとなります。従って周波数が下がりCsのインピーダンスが上昇するとZsも上昇し、直流ではZs=∞となります。よって周波数が低くなるとRf/Rsが1/∞に近づき、G=1となります。このことは非反転アンプのゲインは1(0dB)より下がらないことを表してもいます。

これらの各々のコンデンサによるレベル低下は6dB/octですが、例えばCcとCsのカットオフ周波数を同じにすると12dB/octとなり、より急峻に低域周波数が減衰します。(但し、アクティブフィルタで12dB/octのハイパスフィルタを組む場合に比べてカットオフ周波数付近の減衰が緩やかになります。)

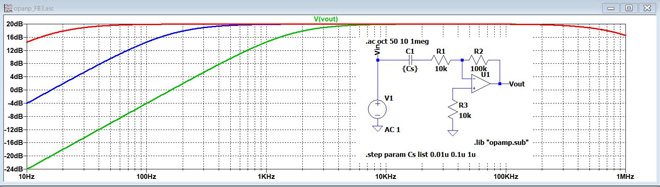

この様子もシミュレーションしてみました。

ここではCc(C2)を0.01uFとしています。従ってCcによるカットオフ周波数は1.6kHzになります。この状態でCs(C1)を1uF(16Hz)、0.1uF(160Hz)、0.01uF(1.6kHz)と変化させています。

以上は非反転増幅の場合でした。反転増幅の場合は、Ccは周波数特性に影響を与えません。あるいはCcが無くても周波数特性に影響を与えません。CsとCoがカップリングコンデンサとして低域のカットオフ周波数に影響します。ただ、非反転増幅のようにCsによる低域の減衰がG=1までではなく、下のシミュレーション結果のように周波数とともに減衰し続けます。これはゲインを求める式G=Rf/Rsであることからとわかります。(シミュレーション回路の定数はRf=100kΩにしてゲインを20dBにしています。)

また、前段回路の出力インピーダンスはRsの一部として動作するので前段の出力インピーダンスが高いと、それにつれてゲインが低下します。

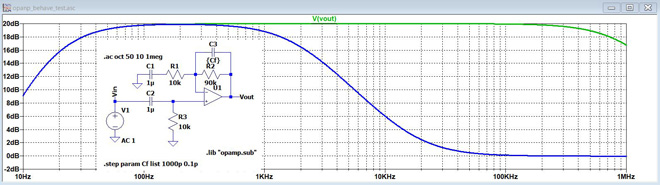

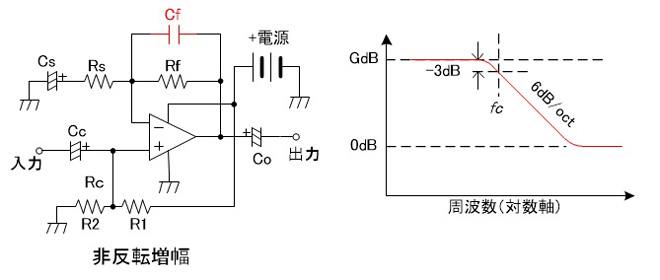

さて、低域のカットオフ周波数は以上ですが高域もオペアンプ次第ではなく自分で決めたいという時は下のようにRfと並列にコンデンサCfを入れます。

これを入れることで、高域が6dB/octの傾斜で減衰します。カットオフ周波数は以下の式で求まります。

先ほどの低域カットオフ周波数の計算式と同じです。但し、この場合もゲイン=1までしか下がりません。Csによる低域のカットオフ周波数のときと同じ理由です。

この様子もLTspiceでシミュレーションしてみました。Rfは90kΩでCfを1000pFと0.1pFでシミュレーションしました。0.1pFは実質コンデンサがない状況です。

Rf=90kΩ、Cf=1000pFの場合の計算上のfcは1.77kHzとなります。このグラフからも分かるようにRfとCfによる高域の減衰はG=0dBまでとなっています。

もちろん、入力あるいは出力端子にRCによる積分回路(LPF)を入れても良く、この場合は0dB以下まで減衰する素直な特性となります。ただし、次段の入力インピーダンスの影響を受けてしまいます。

以上で、簡単ではありますがオペアンプ回路の周波数特性をコントロールすることができました。オーディオアンプなどに用いられるトーンコントロールも基本はRCによるLPFとHPFを組み合わせています。もっと急峻なカットオフ特性が必要な場合はアクティブフィルタ回路などを用いることになりますが理屈が結構難しいのでこの連載では割愛します。アクティブフィルタについては回路例としてどこかで紹介できればと思っています。

コンデンサの種類と特徴

ここまではコンデンサの種類については触れませんでした。しかし、実際はセラミックコンデンサやアルミ電解コンデンサなど色々な種類のコンデンサがあります。各コンデンサの特徴について簡単に触れておきます。

通常入手できるコンデンサには以下のような種類と特徴があります。下の表はパナソニックのWEBサイトから引用しました。

https://industrial.panasonic.com/jp/ss/technical/b3

この中で電気二重層コンデンサは表にも書かれていますがバックアップ用途なので普通のコンデンサとは役割が異なるのでここでは対象外です。導電性高分子コンデンサはアルミ電解コンデンサの改良版的な位置付けで比較的高容量(10uF程度以上)のものが一般的です。(但し、普通のアルミ電解コンデンサほど超高容量のものはない)アルミ電解コンデンサの弱点である温度特性やESR(等価直列抵抗)などが改善されています。

コンデンサに限りませんが電子部品は日進月歩で改良されていますので、これらの説明はあくまで一般的な傾向として読んで頂きたいと思います。

・セラミックコンデンサ(以下セラコン)

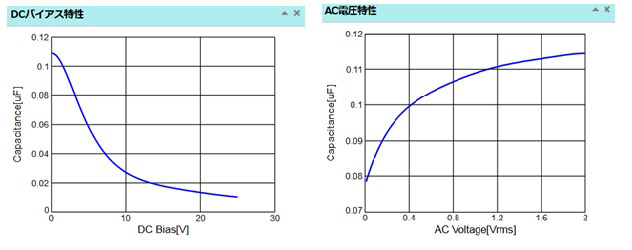

セラコンは温度補償用と高誘電率系の2つのタイプに分けられます。温度補償用と呼ばれるタイプはおおむね1000pF程度までのセラコンがそうで、もう一つは高誘電率系と呼ばれるおおむね2000pF程度以上のものになります。(おおむね1000pF~2000pFのあたりで温度補償型と高誘電率系の境目があるようです)両者は同じセラコンと呼ばれますがかなり性能が異なります。オーディオ周波数領域で用いる場合はある程度の容量が必要なために高誘電率系を主に使うことになります。一般的にセラコンは性能が良いとされていますが、高誘電率系は加える直流電圧によって大きく容量が変化します。下のグラフは村田製作所で公開しているSimSurfingという部品の特性を確認することができるサイトから引用しました。

https://ds.murata.co.jp/simsurfing/index.html?lcid=ja

このグラフは0603と呼ばれる非常に小型(大きさ0.6mm×0.3mm)の面実装セラミックコンデンサの0.1uF/25Vの特性です。左グラフを見ると公称0.1uFのセラコンに10Vの電圧をかけると0.03uF以下と大幅に容量が減少しています。また右グラフからは交流電圧を加えた場合には小レベルの時は容量が低く、大振幅になると容量が大きくなるということが示されています。

セラコンは小型になるほどこのような特性変化が大きいと言われているので0603のような超小型セラコンの例は極端かも知れませんが、高誘電率系のセラコンは大なり小なりこの傾向があります。なお、温度補償用と呼ばれるセラコンにはこのような容量変化はありません。

また、セラコンは圧電効果によるノイズ発生という問題もあります。これはセラコンが振動することで絶縁体のセラミック素子が電圧を発生させるという現象です。マイクアンプなどの非常に低レベルの信号が通るところに使用すると振動が音として増幅される場合があります。

高誘電率系のセラコンの良い点としては無極性、小型、低ESRなどがありますが、オーディオ信号が直接通るところに使用するのはあまりお勧めしません。(製品などでは小型化のために止むを得ず使われていますが・・・)

・アルミ電解コンデンサ(以下電解コン)

電解コンはその容量の大きさからオーディオ周波数領域では良く使われます。容量誤差が大きい(一般的に数十%程度)ことやESRが大きいなど、性能面ではいまひとつではありますがオーディオ帯域に限っては高誘電率系のセラコンよりは使いやすいと思います。容量誤差が大きくても一般的にはカップリングコンデンサで低域のカットオフ周波数の精度を求めることが少ないので問題とはならないでしょう。

・タンタルコンデンサ(以下タンタルコン)

タンタルコンは電解コンと同程度の容量のものがあり、性能面では電解コンを上回ります。ただ故障しやすいと言われており、かつ故障したときにショート状態となります。その為、故障するとショートによる大電流で燃えたり、他の部品の故障を誘発したりしてしまうことがあります。このことから高信頼性を要求される製品にはタンタルコンの使用を禁止するメーカーもあると聞いています。アマチュアが自作で使う場合には数も少ないので耐圧に注意すれば問題にはならないでしょうが、このような弱点は知っておくと良いでしょう。

タンタルコンを使用する場合のセオリーとしては使用する箇所の電圧の2~3倍以上の耐圧のものを使用することです。5Vの電圧のところであれば10~15V以上の耐圧のものを使用します。タンタルコンを耐圧ギリギリで使うことは御法度です。

・フィルムコンデンサ(以下フィルムコン)

電解コンに比べ大容量のものはありませんが無極性でオーディオ周波数帯では比較的高性能なコンデンサです。構造上、高周波特性が悪いのでオーディオ周波数帯限定であることと容量のわりに形状が大きくなります。特に容量の精度が必要となるアクティブフィルタなどで良く用いられますが、AFラインのカップリングコンデンサにも適しています。

以上、大雑把ではありますがコンデンサの特徴を述べてきました。こういったコンデンサの特徴からオーディオ信号ラインに用いるのは電解コンかフィルムコンが適していると言えます。ここではカップリングコンデンサの視点での説明が主でしたがバイパスコンデンサ(通称パスコン)の視点については次に触れます。

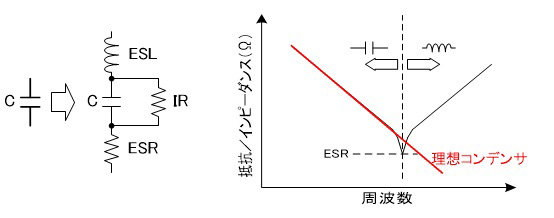

注) ESR(等価直列抵抗):現実のコンデンサを回路記号で表すと以下のようになります。

コンデンサの構造や絶縁体の特性からコンデンサと直列に僅かなコイルや抵抗の成分が存在します。電解コンやフィルムコンは電極を巻き込んだ構造のためにコイル成分が多く、一定以上の周波数からは逆にインピーダンスが上昇します。ESRは等価的にコンデンサと直列の抵抗として表せます。これはコンデンサの損失成分でもあり発熱の要因となります。またコンデンサはESRよりインピーダンスが下がりません。次に述べるパスコンに用いる場合はコンデンサのインピーダンスが低い方が良いのですが、ESRやESLがインピーダンスを制限してしまいます。

パスコンについて(ICの電源端子にはパスコンを入れよう)

次はコンデンサのもう一つの役割であるパスコンについてです。パスコンとはバイパス(Bypass)コンデンサのことで、電源ラインなどに入れるコンデンサを言います。デカップリングコンデンサとも呼ばれることがあり、回路同士の結合を防ぐと言う意味があります。通常、パスコンは回路の説明などでは省略されることが多く、今回のオペアンプ入門でもパスコンは出て来ておりません。しかし、パスコンは多くの場合で電子回路には必要不可欠な存在です。特に交流や高周波の信号を扱う場合にはパスコンに対する理解は重要で、パスコンの扱いの上手/下手が回路の性能に大きく影響します。

低い周波数帯を対象としたパスコンはリップルフィルタとも言われ、容量の大きさが重要視されます。しかし、近年はスイッチングレギュレータ/DC-DCコンバーターなどの普及でリップル成分の周波数が高くなっており、容量よりもESRやESLの特性の方が重要視されることも多くなっています。先に高誘電率系のセラコンは直流電圧による容量変化というネガティブな面を紹介しましたが電解コンに比べて低ESR/ESLという長所を持ち、広い周波数帯でのリップル電流/ノイズ電流を通してくれます。従って低い周波数成分のリップル/ノイズには電解コンを、高い周波数成分のリップル/ノイズにはセラコンをと両者を並列にして用いられることが多くなっています

パスコンの話を始めるとそれだけで結構な量になるので割愛しますが、各回路/ICの電源ラインに入れるパスコンは回路で扱う周波数成分を考えて選択する必要があります。また、パスコンはノイズの影響を回避するだけでなく、信号電流も流れているということも知って頂きたいと思います。

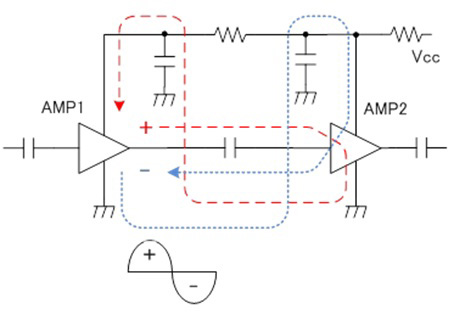

下の図は2つのアンプを接続した時の信号電流の流れを表しています。

電気回路では流れ出た電流は必ず元に戻る必要があります。図ではAMP1の出力がプラス電圧になった時に流れる電流の経路を赤い点線で、マイナス電圧になった時に流れる電流を青い点線で示しています。この経路を見ると電源とアースにも信号電流が流れており、パスコンがその経路を結ぶ役目をしています。もし電源ラインのパスコンとアンプのアースが全く別のところにあると信号がプラスの時とマイナスの時とで電流の経路が異なることになります。このことから電源のパスコンはその回路/ICのアースと同じところに接続する方が良いことが何となく分かって頂けるのでは無いでしょうか?

このように電源ラインとアースは色々な回路の信号電流が流れるスクランブル交差点のようなもので、電源ラインやアースを経由して各回路が思わぬ結合を引き起こす場合があります。

よく、回路を組んだ時に三端子レギュレーターの出力にだけパスコンを入れて、各ICの電源のパスコンを省略されているのを見かけます。小規模な回路であれば問題はないのですが、幾つものICや回路ブロックを基板上に載せる場合は各ICの電源の根元にパスコンを入れるということを習慣化すると思わぬトラブルを避けることができます。

高周波の回り込み防止のパスコン

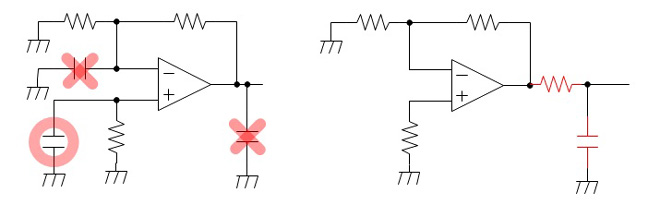

無線機に関わるものを作った時に遭遇するトラブルの一つに高周波の回り込みがあります。電波を出すとそれとは関係のない回路が電波の影響を受けて誤動作などの現象が生じることです。このような場合、よく取られるのがパスコンを入れる対策です。電波が目に見えないために“回り込み=パスコン”と、やたらパスコンを回路のあちこちに入れる方がいます。しかしオペアンプでは基本的にパスコンを接続してはいけない端子があります。それは出力端子とマイナス入力端子です。この2つの端子とアースの間にコンデンサを入れるとオペアンプは発振を起こす可能性が非常に高くなります。高周波の回り込み対策でコンデンサを入れると別のトラブルが発生してイタチごっこに陥る可能性大です。

普通、オペアンプのマイナス入力端子にコンデンサを入れることは御法度ですしマイナス入力端子にコンデンサが必要となることはまずありません。(アクティブフィルタや発振回路を組む場合に回路として必要なものは別です)なお、プラス入力端子にコンデンサを入れることは問題ありません。また、出力端子にコンデンサを直接入れるのをよく見かけますが要注意です。オペアンプの特性とコンデンサの容量/ESRによりますが高域で発振する可能性が非常に高くなります。(数十pF程度であれば問題となることは少ないようですが)

回り込み対策については奥深いモノがありますが、今回はオペアンプの出力端子とマイナス入力端子にはコンデンサを入れることは御法度であるということだけにとどめておきたいと思います。

もし、出力ラインにコンデンサを入れるのであれば右図のように抵抗を直列に入れた後にコンデンサを接続します。抵抗の値ですが数百Ω程度以上は入れたいところです。

理由を簡単に説明すると、出力端子~マイナス入力端子はNFBで信号が戻る経路になります。この経路にコンデンサを入れるとフードバックされる信号の位相が変化して高域の周波数で負帰還が正帰還になってしまう可能性があります。なお、高域を落とすためにRfと並列にコンデンサを入れる場合は位相の変化が発振とは逆の方向に動くことから発振する恐れはありません。

さて、オペアンプ周りで使うコンデンサだけで今回はお腹いっぱいになってしまいました。実は今回の例で採り上げた単電源の非反転アンプの回路には好ましく無い部分がありますが、それについては次回以後に取り上げるとして、今回述べたことを箇条書きにすると以下のようになります。

・カップリングコンデンサは回路の低域の周波数特性に影響を与えます。

・コンデンサと抵抗から構成されるLPF、HPFは共にfc=1/(2πCR)で計算できます。

・カップリングコンデンサには電解コンかフィルムコンを採用すると良いでしょう。

(そのほかのコンデンサが使えないことはありませんが。)

・なるべくオペアンプの電源端子にはパスコンを入れましょう。

・オペアンプの出力端子とマイナス入力端子に直接パスコンを入れることは避けましょう。

さて、4回目は以上です。今回はLTspiceを用いたシミュレーションの結果を載せました。何となく回路の特性がイメージしやすかったのではないでしょうか? LTspiceは無償で使えるので使っているかたも多いと思います。もし、シミュレーションソフトに今まで縁がなかった方でもこれから電子回路工作を末永く楽しみたいと思われているのであれば導入されることをお勧めします。LTspiceで検索をするとダウンロード場所や使い方などの情報がたくさんあります。慣れるまでには相応の時間が掛かりますがこの手のツールの中では取っ付きやすい方だと思います。

それでは73&88!

ジャンク堂 バックナンバー

- 第24回 オペアンプ入門(24)

- 第23回 LTspiceのススメ(後編)

- 第22回 LTspiceのススメ(前編)

- 第21回 (今日のジャンク)AZDEN DX-327というダイナミックマイクを復活させる

- 第20回 エクセルを使って空芯コイルのインダクタンスを計算する

- 第19回 電波防護指針に基づく電界強度を計算してみる

- 第18回 電子回路の放熱

- 第17回 秋月電子のレベルメーターキットを作る

- 第16回 FT8とALC、そしてスプラッタ

- 第15回 オシロスコープの50Ω終端器

- 第14回 差動アンプ 他 オペアンプ入門(14)

- 第13回 アクティブフィルタ オペアンプ入門(13)

- 第12回 RIAAとJIS A特性の等価雑音帯域幅とLTspice(オペアンプとノイズ おまけ編) オペアンプ入門(12)

- 第11回 オペアンプとノイズ(後半) オペアンプ入門(11)

- 第10回 オペアンプとノイズ(前半) オペアンプ入門(10)

- 第9回 オペアンプ入門(9)

- 第8回 オペアンプ入門(8)

- 第7回 オペアンプ入門(7)

- 第6回 オペアンプ入門(6)

- 第5回 オペアンプ入門(5)

- 第4回 オペアンプ入門(4)

- 第3回 オペアンプ入門(3)

- 第2回 オペアンプ入門(2)

- 第1回 ジャンク堂開店。オペアンプ入門(1)

お知らせ

-

2022.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2022.11.1

11月号の記事をアップしました

-

2022.10.17

10月号後半の記事をアップしました

-

2022.10.3

10月号の記事をアップしました

-

2022.9.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2022.9.1

9月号の記事をアップしました

-

2022.8.15

8月号後半の記事をアップしました

-

2022.8.1

8月号の記事をアップしました

-

2022.7.15

7月号後半の記事をアップしました

-

2022.7.1

7月号の記事をアップしました

-

2022.6.15

6月号後半の記事をアップしました

トップページに表示する表紙写真を募集中です。横1000x縦540ピクセルのサイズでご自慢の写真をメール添付でご送付ください。(infoアットマークfbnews.jp) 採用者には、月刊FB NEWSロゴ入りマグネットバーを送らせていただきます。 なお「撮影者: JL3ZGL」の様に表記させていただきますが、表記不要の方は、その旨合わせてご連絡ください。 -

2022.6.1

6月号の記事をアップしました

6月4日(土)、JH1CBX/3が14MHz SSBに初オンエアします。 入感がありましたらぜひお声がけください。 -

2022.5.16

5月号後半の記事をアップしました

-

2022.5.2

5月号の記事をアップしました

5月14日(土)、JL3ZGLはオペレーターにMasacoさんを迎えHAMtte交信パーティに 参加します。詳しくは4月号のニュースをご確認ください。 -

2022.4.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2022.4.1

4月号の記事をアップしました

-

2022.3.15

3月号後半の記事をアップしました

-

2022.3.1

3月号の記事をアップしました

-

2022.2.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2022.2.1

2月号の記事をアップしました

-

2022.1.17

1月号後半の記事をアップしました

-

2022.1.5

1月号の記事をアップしました

トップページに表示する表紙写真を募集中です。横1000x縦540ピクセルのサイズでご自慢の写真をメール添付でご送付ください。(infoアットマークfbnews.jp) 採用者には、月刊FB NEWSロゴ入りマグネットバーを送らせていただきます。 なお「撮影者: JA3YUA」の様に表記させていただきますが、表記不要の方は、その旨合わせてご連絡ください。 -

2021.12.15

12月号後半の記事をアップしました

-

2021.12.1

12月号の記事をアップしました

-

2021.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2021.11.01

2021年11月号の記事をアップしました

-

2021.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2021.10.01

2021年10月号の記事をアップしました

-

2021.09.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2021.09.01

2021年9月号の記事をアップしました

-

2021.08.16

8月号後半の記事をアップしました

-

2021.08.02

2021年8月号の記事をアップしました

-

2021.07.15

7月号後半の記事をアップしました

-

2021.07.01

2021年7月号の記事をアップしました

-

2021.06.15

6月号後半の記事をアップしました

-

2021.06.01

2021年6月号の記事をアップしました

-

2021.05.17

5月号後半の記事をアップしました

-

2021.05.06

2021年5月号の記事をアップしました

-

2021.04.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2021.04.01

2021年4月号の記事をアップしました

連載記事 Masacoの「むせんのせかい」はコロナ禍の影響により、取材ができない状況が続いており、状況が改善されるまで不定期掲載とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 -

2021.03.15

3月号後半の記事をアップしました

連載記事「今月のハム」はコロナ禍の影響により、取材ができない状況が続いており、状況が改善されるまで不定期掲載とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 -

2021.03.01

2021年3月号の記事をアップしました

-

2021.02.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2021.02.01

2021年2月号の記事をアップしました

-

2021.01.15

1月号後半の記事をアップしました

-

2021.01.05

2021年1月号の記事をアップしました

-

2020.12.15

12月号後半の記事をアップしました

-

2020.12.01

2020年12月号の記事をアップしました

-

2020.11.16

11月号後半の記事をアップしました

-

2020.11.02

2020年11月号の記事をアップしました

-

2020.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2020.10.01

2020年10月号の記事をアップしました

-

2020.09.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2020.09.01

2020年9月号の記事をアップしました

-

2020.08.17

8月号後半の記事をアップしました

-

2020.08.03

2020年8月号の記事をアップしました

-

2020.07.15

7月号後半の記事をアップしました

-

2020.07.01

2020年7月号の記事をアップしました

-

2020.06.15

6月号後半の記事をアップしました

-

2020.06.01

2020年6月号の記事をアップしました

-

2020.05.01

2020年5月号の記事をアップしました

-

2020.04.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2020.04.01

2020年4月号の記事をアップしました

-

2020.03.16

3月号後半の記事をアップしました

-

2020.03.09

JARD、eラーニングでのアマチュア無線国家資格取得を呼び掛けるお知らせを、臨時休校で自宅待機中の小中高生に向けて発表。詳しくはこちら。

-

2020.03.02

2020年3月号の記事をアップしました

-

2020.02.17

2月号後半の記事をアップしました

-

2020.02.03

2020年2月号の記事をアップしました

-

2020.01.15

1月号後半の記事をアップしました

-

2020.01.06

2020年1月号の記事をアップしました

-

2019.12.16

12月号後半の記事をアップしました

-

2019.12.02

2019年12月号の記事をアップしました

-

2019.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2019.11.01

2019年11月号の記事をアップしました

-

2019.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2019.10.01

2019年10月号の記事をアップしました

-

2019.09.17

9月号後半の記事をアップしました

-

2019.09.02

2019年9月号の記事をアップしました

-

2019.08.16

8月号後半の記事をアップしました

-

2019.08.01

2019年8月号の記事をアップしました

-

2019.07.16

7月号後半の記事をアップしました

-

2019.07.01

2019年7月号の記事をアップしました

-

2019.06.17

6月号後半の記事をアップしました

-

2019.06.01

2019年6月号の記事をアップしました

-

2019.05.20

5月号後半の記事をアップしました

-

2019.05.07

2019年5月号の記事をアップしました

-

2019.04.15

4月号後半の記事をアップしました

-

2019.04.01

2019年4月号の記事をアップしました

-

2019.03.15

3月号後半の記事をアップしました

-

2019.03.01

2019年3月号の記事をアップしました

-

2019.02.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2019.02.01

2019年2月号の記事をアップしました

-

2019.01.18

1月号後半の記事をアップしました

-

2019.01.07

2019年1月号の記事をアップしました

-

2018.12.17

12月号後半の記事をアップしました

-

2018.12.01

2018年12月号の記事をアップしました

-

2018.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2018.11.01

2018年11月号の記事をアップしました

-

2018.10.15

10月号後半の記事をアップしました

-

2018.10.01

2018年10月号の記事をアップしました

-

2018.09.15

9月号後半の記事をアップしました

-

2018.09.01

2018年9月号の記事をアップしました

-

2018.08.17

8月号後半の記事をアップしました

-

2018.08.01

2018年8月号の記事をアップしました

-

2018.07.17

7月号後半の記事をアップしました

-

2018.07.02

2018年7月号の記事をアップしました

-

2018.06.15

6月号後半の記事をアップしました

-

2018.06.01

2018年6月号の記事をアップしました

-

2018.05.15

5月号後半の記事をアップしました

-

2018.05.01

2018年5月号の記事をアップしました

-

2018.04.16

4月号後半の記事をアップしました

-

2018.04.02

2018年4月号の記事をアップしました

-

2018.03.15

3月号後半の記事をアップしました

-

2018.03.01

2018年3月号の記事をアップしました

-

2018.02.15

2月号後半の記事をアップしました

-

2018.02.01

2018年2月号の記事をアップしました

-

2018.01.15

1月号後半の記事をアップしました

-

2018.01.05

2018年1月号の記事をアップしました

-

2017.12.15

12月号後半の記事をアップしました

-

2017.12.1

12月号をアップしました

-

2017.11.15

11月号後半の記事をアップしました

-

2017.11.1

11月号をアップしました

-

2017.10.16

10月号後半の記事をアップしました

-

2017.10.2

10月号をアップしました

-

2017.9.15

What a healthy time! ~健康を応援する特別なお料理~/第3回 食物繊維たっぷり! 海藻の和風リゾット、FB Monthly Fashion/第9回 秋っぽい柄&色コーデ、子供の無線教室/第9回 「アンテナの形や大きさに注目!!」を掲載しました

-

2017.9.4

<速報>ハムフェア2017を掲載しました

-

2017.9.1

9月号をアップしました

-

2017.8.17

What a healthy time! ~健康を応援する特別なお料理~/第2回 和風のポトフ 納豆ソース添え、FB Monthly Fashion/第8回 夏のお出かけコーデ、子供の無線教室/第8回 「無線機にはどんなものがあるの?」を掲載しました

-

2017.8.1

8月号をアップしました

-

2017.7.18

What a healthy time! ~健康を応援する特別なお料理~/第1回 メロンの冷製スープ ナッツのアイスクリームのせ、FB Monthly Fashion/第7回 コットンTシャツコーデとボーイズコーデ、子供の無線教室/第7回 「電波はどうやって海外や宇宙に届くの?」を掲載しました

-

2017.7.1

7月号をアップしました

-

2017.6.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第9回 FB Girlsの野望 with ムースと甘エビのタルタル、FB Monthly Fashion/第6回 雨の日コーデと親子コーデ、子供の無線教室/第6回 「電波はいろいろなところで大活躍!!」を掲載しました

-

2017.6.1

6月号をアップしました

-

2017.5.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第8回 番外編 春うらら♪豪華弁当でお花見、FB Monthly Fashion/第5回 ブラウス&シャツを使ったコーディネート、子供の無線教室/第5回 「周波数によって変わる、電波の特徴」を掲載しました

-

2017.5.1

5月号をアップしました

-

2017.4.17

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第7回 ARDFの思い出 with 2種類のソースのカルボナーラ、FB Monthly Fashion/第4回 Gジャンを使ったコーディネート、子供の無線教室/第4回 「電波の性質を覚えよう」を掲載しました

-

2017.4.1

4月号をアップしました

-

2017.3.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第6回 初めてのQSOの思い出 with グリーンのアクアパッツァ、FB Monthly Fashion/第3回 ピンクを使ったコーディネート、子供の無線教室/第3回 「電波はどうやって伝わるの?」を掲載しました

-

2017.3.1

3月号をアップしました

-

2017.2.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第5回 FB Girlsの試験の思い出 withウマ辛和風スープ、FB Monthly Fashion/第2回 デニムと明るめニットのコーディネートを掲載しました

-

2017.2.1

2月号をアップしました

-

2017.1.16

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第4回 YLハムを増やす秘策とは?! withおなかにやさしいお料理、【新連載】FB Monthly Fashion/第1回 アウター別おすすめコーディネート(ライダース・ノーカラー・ダッフル)を掲載しました

-

2017.1.5

1月号をアップしました

-

2016.12.15

What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第3回 YLハムの行く年来る年 with ブイヤベースの洋風お鍋を掲載しました

-

2016.12.1

12月号をアップしました

-

2016.11.15

FB Girlsが行く!!~元気娘がアマチュア無線を体験~/<第3話>元気娘、秋の休日を楽しむ!!(後編)!、What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第2回 YLハムの悩み解決!with サケのフレンチトーストを掲載しました

-

2016.11.1

11月号をアップしました

-

2016.10.17

FB Girlsが行く!!~元気娘がアマチュア無線を体験~/<第3話>元気娘、秋の休日を楽しむ!!(前編)!、【新連載】What a tasty time! ~グルメYLたちのGirl'sトーク♥~/第1回 FB GirlsのプライベートQSO with 土瓶蒸しのリゾットを掲載しました

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)

次号は 12月 1日(木) に公開予定