新・エレクトロニクス工作室

第40回 50MHz用ミニリニア(その1 2SC1970)

2025年8月15日掲載

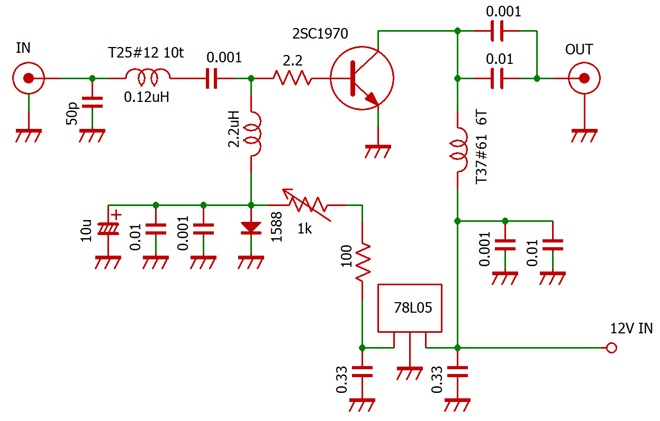

回路

このようにして図9のような回路にしました。バイアスの回路は一般的なところです。コイルの値は50MHz用ですので、HFの時には小さ過ぎます。0.001μFも小さいので0.01μF程度にします。

入力のマッチング回路は、最初の実験ではLもCも可変にしていました。しかし、かなりブロードでしたので固定値にしました。元々大きなズレは無く、Qの低い回路になったためでしょう。

出力のインピーダンスはマッチングをするのを止めました。これも最初は試したのですが、効果はあまり無いようでした。もちろん取っても支障はありませんし、ゲインも効率も多少は上がるはずです。

作製

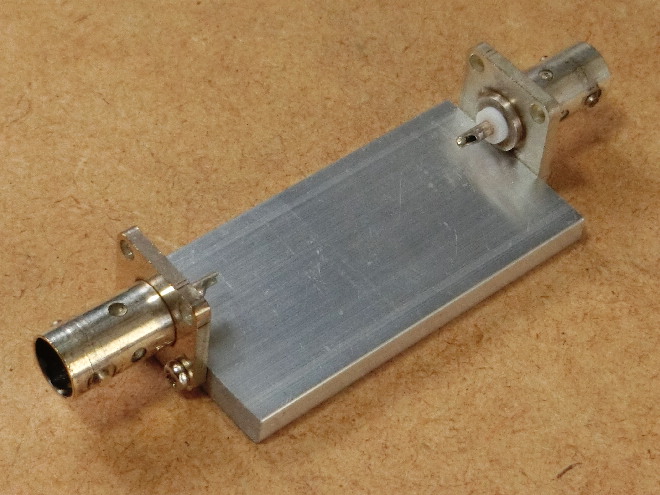

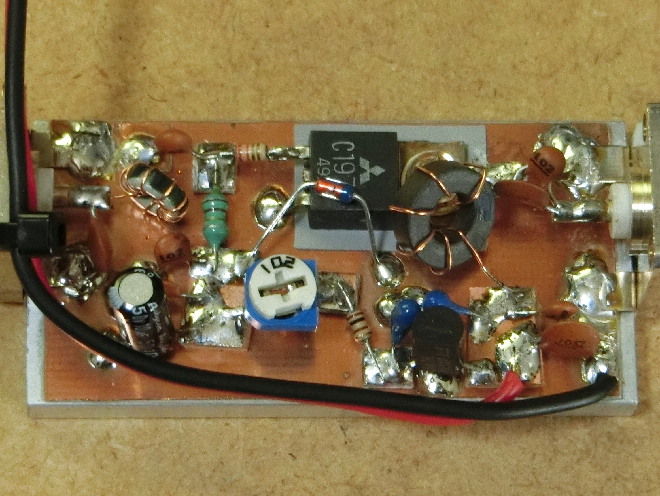

1Wのアンプですので生基板にエクールを使い、基板をアルミの平板に載せるようにしました。アルミの平板は30mm幅で5mm厚のものを60mmにカットして使いました。これにBNCコネクタをネジ止めする穴を開けで、2.6mmのタップを切りました。写真3のようになりました。5mmの幅に穴を開けてのタップですから、慣れないと難しい工作かもしれません。そのような意味では、写真2のように作っても良いのかもしれません。但し、少々整理すべきでしょう。基板だけでも問題はなさそうですが、最近のように暑いと放熱器無しではトランジスタがかわいそうに思えてしまいます。そのような意味で、一応放熱器のアルミ平板です。

写真3 アルミ平板の両サイドに穴をあけ、BNCコネクタをネジ止め

この後で、2SC1970を固定する穴もあけました。これは3mmでタップを切りました。

生基板のエクールにランドを貼り付けて、部品のハンダ付けを行いました。これをアルミ平板に乗せ、写真4のようにユニットとして完成しました。BNCコネクタとアルミ平板間にはタマゴラグを入れ、それを生基板にハンダ付けしています。これをしないとRF的にもDC的にも、BNCコネクタのアース側と生基板が接続されません。

写真4 基板を貼り付けて完成

なお、2SC1970は生基板のエクールに放熱シートを介して、アルミ平板にネジ止めしています。なお、固定に使うネジはプラ製を使っています。金属製ではコレクタが地絡します。本来は基板に四角の穴を開けて、2SC1970は直接アルミに放熱します。それをサボるために高熱伝導のエクールを使いました。

測定

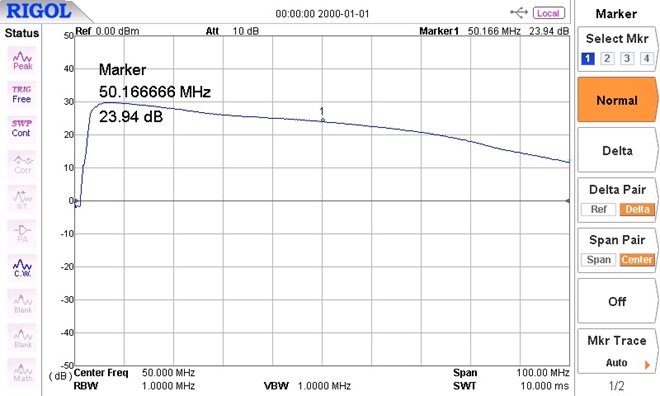

SGの入力を入れて試すと軽く1W出ます。また、特性は図10のようになりました。この図のように6MHz付近にピークがあり、50MHzでゲインは約24dBと下がっています。合っていないようにも見えますが、マッチングを取らないと更に下がります。これで精一杯のようです。

図10 100MHzまでのゲインを測定。50MHzでは約24dBとなった

使用感

入出力のマッチングを正しく取る事で最大のゲインにする事ができます。感触としては、入力インピーダンスを合わせる方が効果は大きく、ゲインは上がるようです。しかし、ファイナルの効率を考えると、出力インピーダンスを合わせる方が良いのでしょう。ただ、今回は入力インピーダンスだけで充分としました。もちろんゲインを抑えたい場合もありますので、上げれば良いというものでもないのでしょう。

但し入力インピーダンスの場合は、低めの値にするよりも高めにしておく・・・ という考え方もあるのでしょう。低周波のアンプなどは、ほぼそのような作り方が多いようです。1W程度の高周波アンプになると微妙な気もしますが、間違いではないと思います。

考えておく必要があるのは、入力インピーダンスはドライバ段の出力インピーダンスとの兼ね合いがあります。出力が50ΩのSGを使って電波を出すわけではありません。このドライバ段のインピーダンスに合わせるのが重要ですので、入力を50Ωに合わせれば良いという事ではありません。測定にはインピーダンスを合わせる事も大事ですが、最終的には電波を出すことが目的です。これは難しいところです。ただ、このように入出力を50Ωに合わせた実験用のアンプがあっても良いとは思います。

新・エレクトロニクス工作室 バックナンバー

- 第45回 クリスタルフィルタチェッカ その2

- 第44回 クリスタルフィルタチェッカ その1

- 第43回 基板で作るクリスタルフィルタ

- 第42回 基板で作るアッテネータ その2

- 第41回 疑似音声用アンプ&スピーカ

- 第40回 50MHz用ミニリニア(その1 2SC1970)

- 第39回 基板で作るアッテネータ その1

- 第38回 50MHzマッチングチェッカ

- 第37回 VMP-4を使った50MHzリニアアンプ

- 第36回 GPSDO用出力分配器

- 第35回 4分配器の実験

- 第34回 SG用+28dBmアンプ

- 第33回 DBMチェッカ2

- 第32回 SG用30dBアンプ

- 第31回 50MHz AMトランシーバ2

- 第30回 LA1201テストボード

- 第29回 電源用ダミー

- 第28回 猛暑時のミニ工作 その2

- 第27回 10dBアンプの実験

- 第26回 Si5351A試験ユニット

- 第25回 ACアダプタ風ミニ電源2&専用ダミー

- 第24回 オールバンド・ダミーアンテナ

- 第23回 テレビ用ブースターアンプ

- 第22回 SG用AMアダプタ

- 第21回 KT0936を使ったDSPラジオ

- 第20回 50MHz AMトランシーバ

- 第19回 SG用20dBアンプ

- 第18回 50MHz PSN SSBトランシーバ

- 第17回 GPSモジュール用試験器

- 第16回 猛暑時のミニ製作集

- 第15回 AD9959を使ったSG その2(後編)

- 第14回 AD9959を使ったSG その2(前編)

- 第13回 10MHz GPS発振器2

- 第12回 RF部テストボード

- 第11回 Si5351Aを使ったVFO実験ボード2

- 第10回 IF部テストボード

- 第9回 定電流Ni-MHチャージャー

- 第8回 AF部&電源部テストボード

- 第7回 DBMチェッカ

- 第6回 Si5351Aを使ったVFOの実験ボード

- 第5回 ミニ電源用ダミー

- 第4回 ACアダプタ風 ミニ電源

- 第3回 10.000MHzクリスタルフィルタ

- 第2回 レベル比較器

- 第1回 モールス練習用低周波発振器

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)