新・エレクトロニクス工作室

第39回 基板で作るアッテネータ その1

2025年7月15日掲載

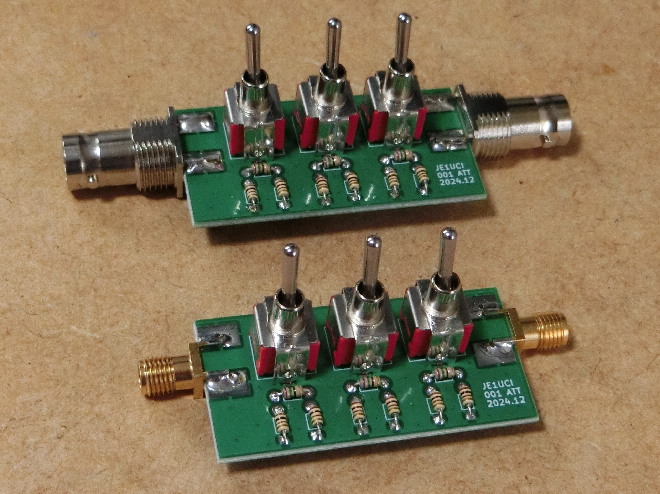

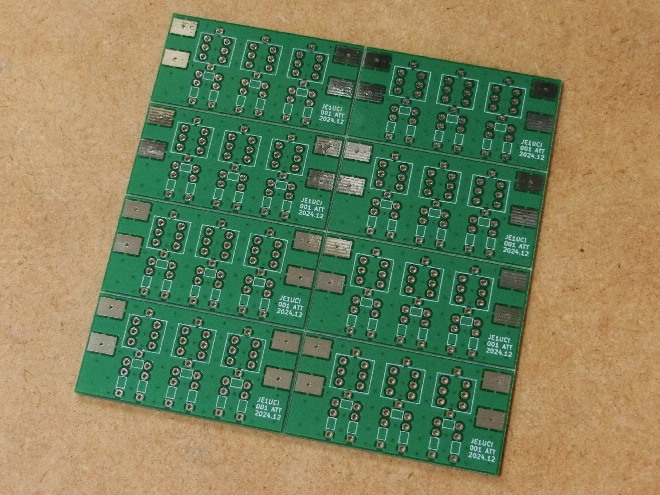

今までにアッテネータは何回も作りました。ほとんどが週刊BEACONで連載を書いていた頃と思います。実は以前からプリント基板を外注で作ろうと、KiCadにチャレンジしていました。その最初に作るのはステップアッテネータと決めていたのです。アッテネータは、いくら有っても良いし応用が広がるからです。また、基板を初めて作るには、ちょうど良い題材だと思います。という事で作った写真1のようなミニのステップアッテネータです。

写真1 このように基板を外注して作ったステップアッテネータ

KiCadで基板を作るには相当の時間がかかり、最近の数年はほとんど進捗しない状態でした。実は、この月刊FBニュースに関する自作も、昨年末頃には少々停滞していました。ここできっかけになったのが、Zoomで行われたQRP懇親会です。話の中で、JR2FNK鶴田さんにヒントを頂いたのが大きかったと思います。その後は一気に進める事ができました。

回路

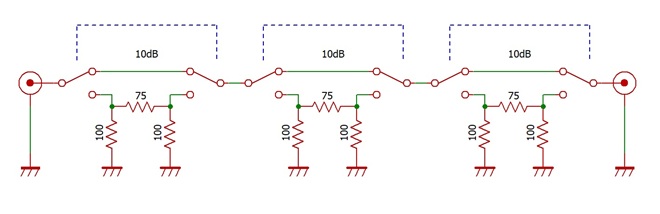

回路はKiCadで書いても良いのですが、今までと同じBSch3Vを使っています。KiCadを使うのは、基板の設計のみに集中したためです。まあ、今後は不明です。このような理由で図1のような回路になりました。図1では一応10dB×3としていますが、特に抵抗値を決めるつもりはありません。自由に作りたい値にすれば良いと思います。基板のサイズから決めた3段ですので、10dB×3の他に、1,2,4dBでも良いと思います。1~7dBを1dBステップで可変できます。1dBステップが細かすぎるのであれば、2,4,8dBでも良いと思います。2~14dBを2dBステップで可変できます。5,10,20dBでも良いと思いますが、10,20,40dBという設定では正確な減衰量は難しいでしょう。ただ、減衰量の精度はともかく、とにかく大きい値にしたい・・・ という程度であれば良いと思います。個人的には基板がありますので、何でもありです。

3段にしたのは、100mm×100mmという基板サイズからの制約です。これを25mm×50mmに8分割したため、3段が良さそうとなりました。もちろん、25mm×100mmにする方法もありますが、7~8段になりそうです。すると少々多段過ぎると思います。もちろん、全ての面積を使わずに25mm×80mmの4枚取りにするとかの方法もあります。しかし最初ですので、もったいないような気がして止めました。

作製

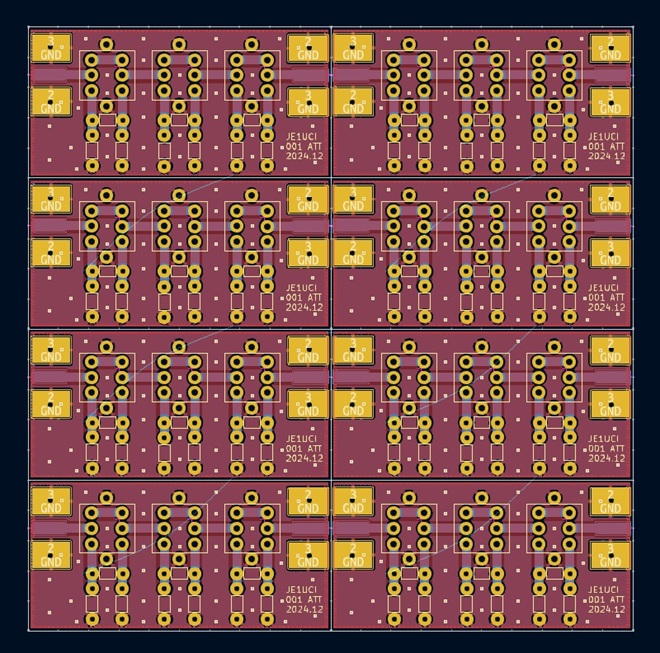

KiCadで作ったのが図2になります。これを外注した基板が写真2になります。このように100mm×100mmの中に8枚の基板を作っています。但し、上手かどうかになると、まだまだなのでしょう。シルク印刷はしていますが、あえて抵抗等の部品番号と100Ω等の値は入れていません。

写真2 外注して完成した基板

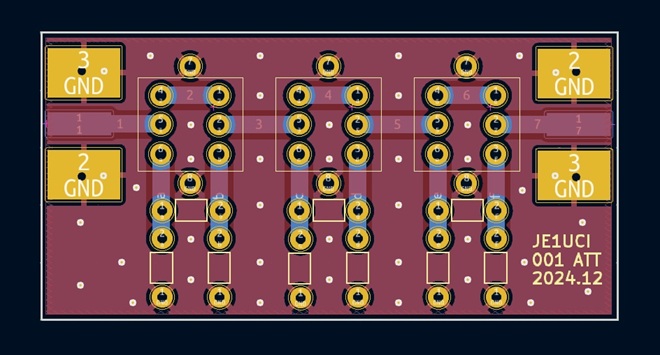

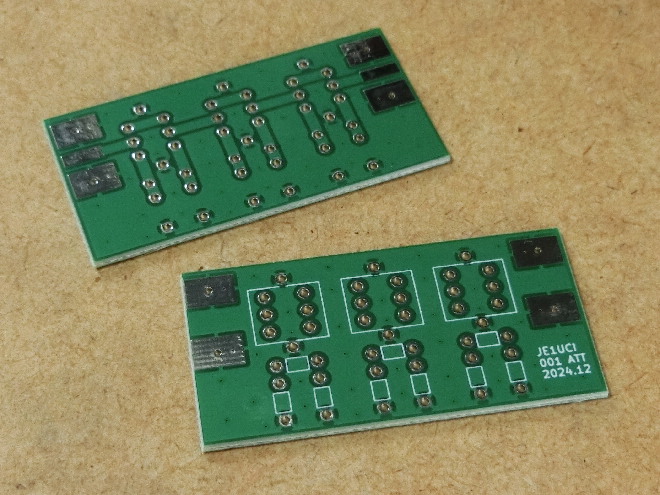

この基板間にはVカットを入れていますので、金鋸で切るような手間はありません。手で簡単に切り離す事ができます。切り離したところが写真3になります。最初に作った図も図3になります。基板に001と最初のナンバーを入れているのが解ります。

写真3 切り離した基板(上は裏面)

抵抗には、入手が容易な1/6Wタイプを使っています。これを基板にピッタリと貼り付くように寝かせてハンダ付けします。1/4Wでは寝かせて付けられません。当然ですが、特に高い周波数で特性に影響します。もちろん1/6Wなので、電力的には注意する場合もありそうです。もちろん基板としては、直列や並列にすることは想定外です。

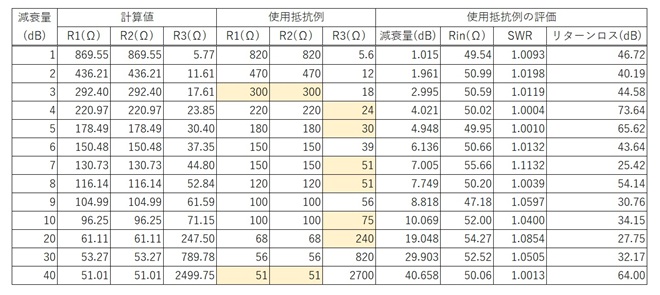

抵抗の値は、週刊BEACONのNo.192の最後の方で紹介したエクセルで計算しました。その結果が表1になります。この表ではR3を中間の抵抗としています。基本的にはE12系列で作ろうとしているのですが、色の付いたセルのように外れたところがあります。3dBの300ΩはDBMなどでも使う値なので揃えるべきでしょう。4dBなどは計算値を見て24Ωを仕入れたくなりました。5dBの30Ωもそんなところでしょう。7dBと8dBの51Ωは、50Ωに近いという事で仕入れたのでしょう。10dBの75Ωは同軸のインピーダンスにもありますし、アッテネータとしても使いたい値です。このように、かなり苦しい言い訳になりますが、実際にソフトを使って考えてみると解ると思います。もちろん減衰量だけではなくインピーダンスを合わせる必要もあります。仕方なく少し離れた値を使う場合は、トレードオフになります。目的によって減衰量が重要な場合と、インピーダンスが重要な場合とがあるはずです。その点4dBは見事に合っていますが、7dBは減衰量だけです。これは、もう少し考える余地があるという事です。

表1のRinはアッテネータの反対側に基準用の50Ωを付けた時のインピーダンスです。これが50Ωに近いほど良い値となります。そしてその時のSWRとリターンロスも載せています。測定器の一部と考えれば40dB以上欲しいところです。アマチュア的にも30dB以上は欲しいのですが、足りないところがあります。このように、アンテナの場合はSWRで良いのですが、ダミーやアッテネータの場合はリターンロスを用いる方が良否を的確に表現できます。もちろん、これらの値は誤差をゼロとした計算上ですので、実際とは異なります。周波数が高くなればjXの部分も大きくなります。ただ、最初から計算上にずれがあるのは問題でしょう。

新・エレクトロニクス工作室 バックナンバー

- 第46回 令和版 熊本シティスタンダードSSBジェネレータ

- 第45回 クリスタルフィルタチェッカ その2

- 第44回 クリスタルフィルタチェッカ その1

- 第43回 基板で作るクリスタルフィルタ

- 第42回 基板で作るアッテネータ その2

- 第41回 疑似音声用アンプ&スピーカ

- 第40回 50MHz用ミニリニア(その1 2SC1970)

- 第39回 基板で作るアッテネータ その1

- 第38回 50MHzマッチングチェッカ

- 第37回 VMP-4を使った50MHzリニアアンプ

- 第36回 GPSDO用出力分配器

- 第35回 4分配器の実験

- 第34回 SG用+28dBmアンプ

- 第33回 DBMチェッカ2

- 第32回 SG用30dBアンプ

- 第31回 50MHz AMトランシーバ2

- 第30回 LA1201テストボード

- 第29回 電源用ダミー

- 第28回 猛暑時のミニ工作 その2

- 第27回 10dBアンプの実験

- 第26回 Si5351A試験ユニット

- 第25回 ACアダプタ風ミニ電源2&専用ダミー

- 第24回 オールバンド・ダミーアンテナ

- 第23回 テレビ用ブースターアンプ

- 第22回 SG用AMアダプタ

- 第21回 KT0936を使ったDSPラジオ

- 第20回 50MHz AMトランシーバ

- 第19回 SG用20dBアンプ

- 第18回 50MHz PSN SSBトランシーバ

- 第17回 GPSモジュール用試験器

- 第16回 猛暑時のミニ製作集

- 第15回 AD9959を使ったSG その2(後編)

- 第14回 AD9959を使ったSG その2(前編)

- 第13回 10MHz GPS発振器2

- 第12回 RF部テストボード

- 第11回 Si5351Aを使ったVFO実験ボード2

- 第10回 IF部テストボード

- 第9回 定電流Ni-MHチャージャー

- 第8回 AF部&電源部テストボード

- 第7回 DBMチェッカ

- 第6回 Si5351Aを使ったVFOの実験ボード

- 第5回 ミニ電源用ダミー

- 第4回 ACアダプタ風 ミニ電源

- 第3回 10.000MHzクリスタルフィルタ

- 第2回 レベル比較器

- 第1回 モールス練習用低周波発振器

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)