新・エレクトロニクス工作室

第39回 基板で作るアッテネータ その1

2025年7月15日掲載

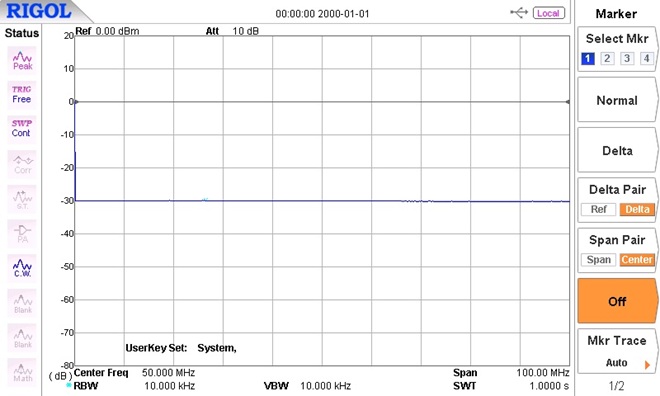

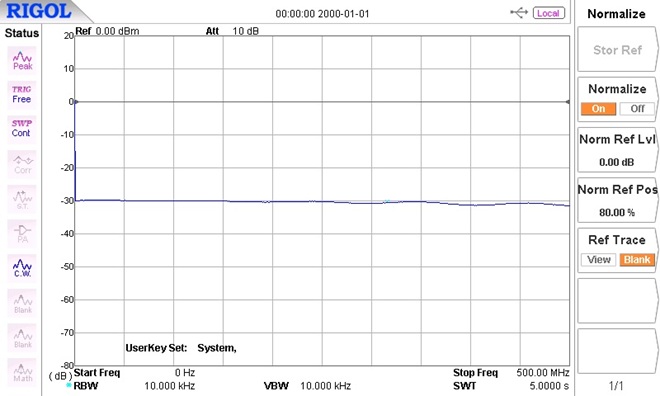

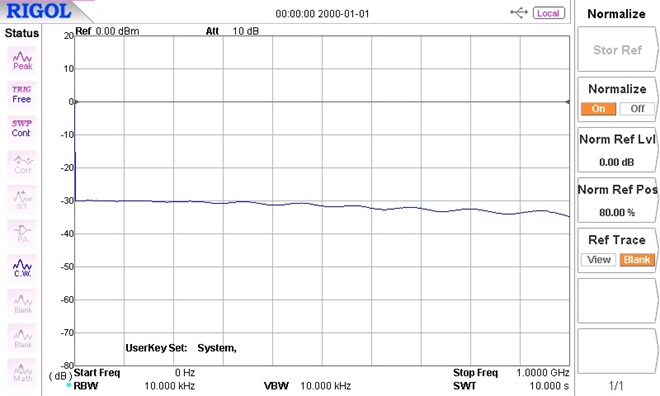

測定

せっかく作ったのですから、30dBでの特性を測ってみました。以下の測定は全てBNCバージョンで測っています。図4のように、100MHz程度であれば特性的には充分だと思います。500MHzに近くなると図5のように少し乱れます。1GHzまでになると図6のように、問題のある事が解ります。いずれにしても無理をしてチップ抵抗を使う必要もなく、この位の特性を得る事は可能です。10dBや20dBも概ね同様です。

図4 100MHzまでの特性

図5 500MHzまでの特性

図6 1GHzまでの特性

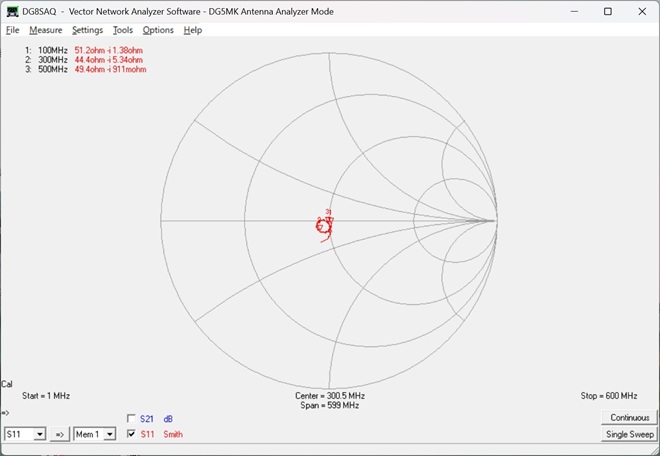

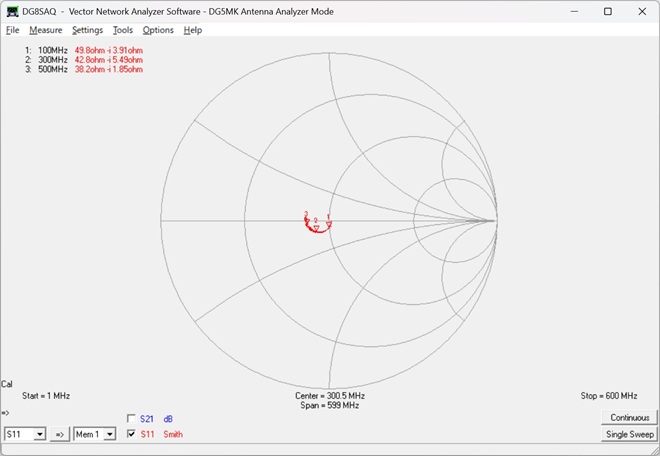

アッテネータを全てOFFして0dBにした時のインピーダンスを図7に示します。これはベクトルアンテナアナライザ FA-VA5を用いて1~600MHzを測ったものです。また、10dB×3の時のインピーダンスを図8に示します。これは使った抵抗の特性も含む事になります。当然ですが、どちらの場合も反対側は基準の抵抗で終端しています。このように、それなりの特性にはなりました。なお、10dBと20dBは使うアッテネータの位置によって変化します。紛らわしいので掲載は止めます。いずれにしても100MHzまでは全く問題は無く、600MHz程度でもそれなりの性能なのでしょう。

基板的にはインピーダンスを考えて作っていません。まだ、そのレベルではありません。それでもこの位の特性にはなるようです。ただ、図7と図8を見ると、ラインのインピーダンスが少し低いのかもしれません。1000MHz近くで使うのであれば、対策として考えられます。もちろん抵抗をチップにする方法もありそうです。トグルスイッチの部分は難しそうです。

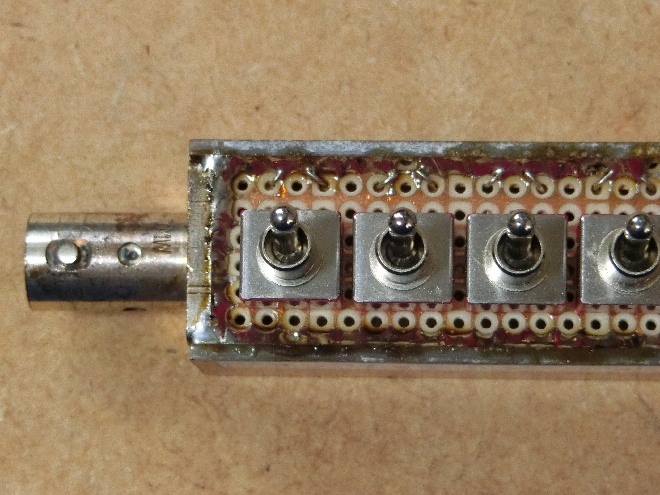

このアッテネータはケースに入れない方が良いと思います。プラスチックのケースであれば良いのですが、金属性の場合は問題があります。一般的にシールドになるので良さそうに思われるかもしれませんが、アース側を戻る電流の一部がケースに流れてしまいます。すると高い周波数での特性に悪影響を及ぼします。これは難しいところです。あるいは写真11のように、連続して接触するように工作すれば問題ないと思われます。しかし、アルミのケースなどでは構造的に難しいと思います。

写真11 ケース等で囲う場合は、ケースを通る別のアースルートを作らないようにする

使用感

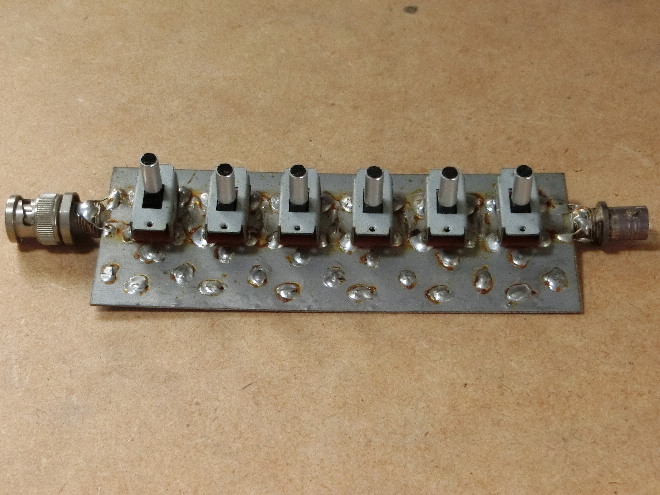

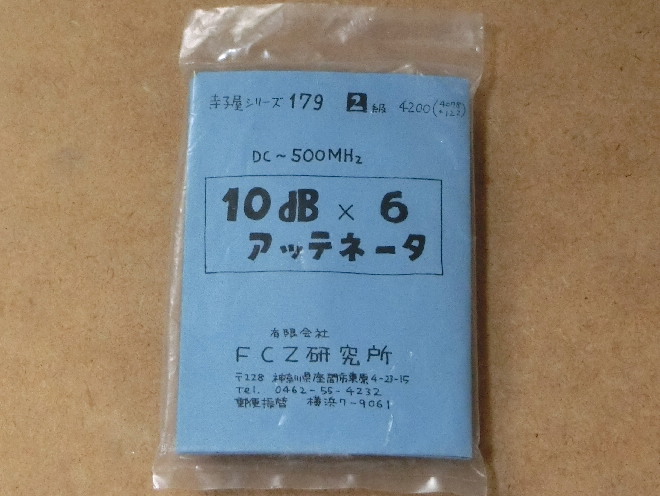

このようなアッテネータは、写真12のようなFCZ研究所のキットで作ったのが最初でした。未開封のキットも写真13のように残っています。その後ユニバーサル基板を使って相当数を作りました。週刊BEACONのNo.24で作ったのが写真14です。これは写真11のアッテネータです。恐らく特性的にはあまり変わらないと思います。このように過去のアッテネータを考えると、感慨深いものがあります。個人的な感想でした。

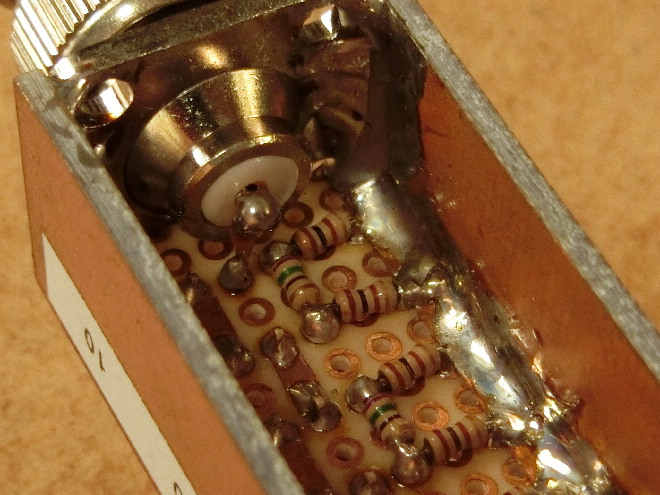

写真12 最初に作ったのはFCZ研究所のキット

写真13 未開封品も・・・

写真14 BEACONのNo.24で作ったアッテネータ

これは個人的な感想ですが、今回は基板をKiCadで作って完成できたという事が大きいと思います。これをステップに、トランシーバや測定器等も着々と進めています。

Appendix(付録)

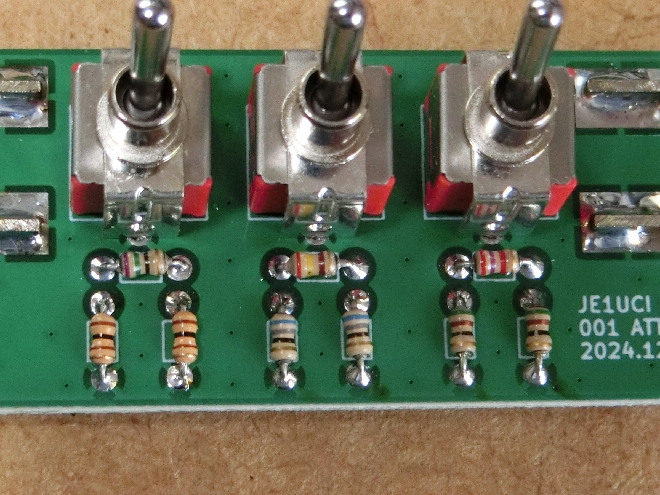

このように10dB×3のアッテネータとしたのですが、原稿をまとめていると表1の40dBがどうしても気になりました。無理を承知で、前述した10,20,40dBという設定を急遽作ってみました。それが写真15になります。

写真15 急遽作った左から10,20,40dBのアッテネータ

100MHzまでを測ると、案外40dBでも行けそうです。20dBでは表1の計算どおりに19dBになりました。50MHzあたりでザックリと使うのであれば、充分なのかもしれません。しかし、500MHzでは40dBが30dBになってしまいました。これは無理でしょう。

新・エレクトロニクス工作室 バックナンバー

- 第46回 令和版 熊本シティスタンダードSSBジェネレータ

- 第45回 クリスタルフィルタチェッカ その2

- 第44回 クリスタルフィルタチェッカ その1

- 第43回 基板で作るクリスタルフィルタ

- 第42回 基板で作るアッテネータ その2

- 第41回 疑似音声用アンプ&スピーカ

- 第40回 50MHz用ミニリニア(その1 2SC1970)

- 第39回 基板で作るアッテネータ その1

- 第38回 50MHzマッチングチェッカ

- 第37回 VMP-4を使った50MHzリニアアンプ

- 第36回 GPSDO用出力分配器

- 第35回 4分配器の実験

- 第34回 SG用+28dBmアンプ

- 第33回 DBMチェッカ2

- 第32回 SG用30dBアンプ

- 第31回 50MHz AMトランシーバ2

- 第30回 LA1201テストボード

- 第29回 電源用ダミー

- 第28回 猛暑時のミニ工作 その2

- 第27回 10dBアンプの実験

- 第26回 Si5351A試験ユニット

- 第25回 ACアダプタ風ミニ電源2&専用ダミー

- 第24回 オールバンド・ダミーアンテナ

- 第23回 テレビ用ブースターアンプ

- 第22回 SG用AMアダプタ

- 第21回 KT0936を使ったDSPラジオ

- 第20回 50MHz AMトランシーバ

- 第19回 SG用20dBアンプ

- 第18回 50MHz PSN SSBトランシーバ

- 第17回 GPSモジュール用試験器

- 第16回 猛暑時のミニ製作集

- 第15回 AD9959を使ったSG その2(後編)

- 第14回 AD9959を使ったSG その2(前編)

- 第13回 10MHz GPS発振器2

- 第12回 RF部テストボード

- 第11回 Si5351Aを使ったVFO実験ボード2

- 第10回 IF部テストボード

- 第9回 定電流Ni-MHチャージャー

- 第8回 AF部&電源部テストボード

- 第7回 DBMチェッカ

- 第6回 Si5351Aを使ったVFOの実験ボード

- 第5回 ミニ電源用ダミー

- 第4回 ACアダプタ風 ミニ電源

- 第3回 10.000MHzクリスタルフィルタ

- 第2回 レベル比較器

- 第1回 モールス練習用低周波発振器

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)