HW Lab

第10回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その2)

2025年10月15日掲載

製作したBPFの特性

(1) 通過帯域幅の測定

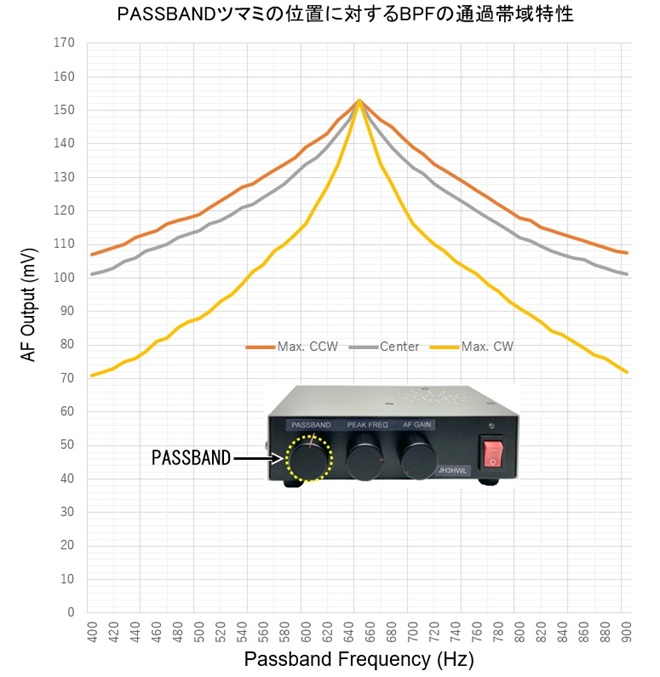

製作したアクティブBPFの特性を実測したものが図11です。普段CW運用をするときの聞きやすいピッチは私の場合650Hzです。650Hzのピッチのときにスピーカーから出力されるAF信号が最大となるように予めフロントパネルのPEAK FREQのツマミをセットします。

セットの方法は、AG(Audio Generator)から650Hzの信号をBPFに入力し、製作したBPFのPEAK FREQのツマミを回してBPFの出力レベルを最大にします。今回の回路図の定数では、使用する2連ボリュームのカーブにもよりますがツマミの3時の位置が600~700Hzです。

測定は、入力信号のレベルを常に一定とし、400Hzから10Hzステップで900HzまでBPFにその信号を入力します。入力信号に対し、8Ωのスピーカーの両端の電圧をミリバルで計測し記録します。

通過帯域幅(Passband)を調整するツマミPASSBANDを一番左に回しきった状態をここではMax. CCW(Counterclockwise)、反対に一番右に回しきった状態をMax. CW(Clockwise)と呼ぶようにします。測定はPASSBANDツマミの位置をMax. CCW、中央、Max. CWの三点に設定した状態で行います。

Qは、Max. CCWの位置が一番低い状態で、Max. CWの位置が一番高い状態です。Qが一番低い状態では通過帯域幅が広く、反対にQが高い状態では通過帯域幅が狭くなります。

図11は、PASSBANDのツマミの位置三点における各通過帯域幅の特性です。PASSBANDのツマミを回すことで、通過帯域幅は連続的に変化していることが分かります。測定はアナログメーターで指針を読み取っているため、細かい部分の実測精度は乏しいです。

図11. PASSBANDツマミの位置に対するBPFの通過帯域幅特性

(2) 通過帯域特性図よりQ(通過帯域幅)を求めて実測値と計算値を比較する

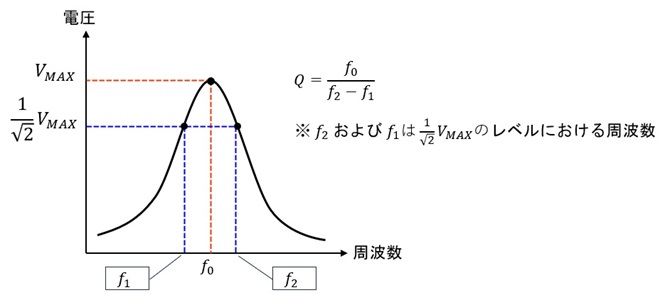

図11よりQは、ピークの![]() 倍(約3dB低下)の帯域幅とピーク周波数との比で求めることができます。その方法を図12に図解しました。

倍(約3dB低下)の帯域幅とピーク周波数との比で求めることができます。その方法を図12に図解しました。

図12. 周波数特性図よりBPFのQ(通過帯域幅)を求める方法

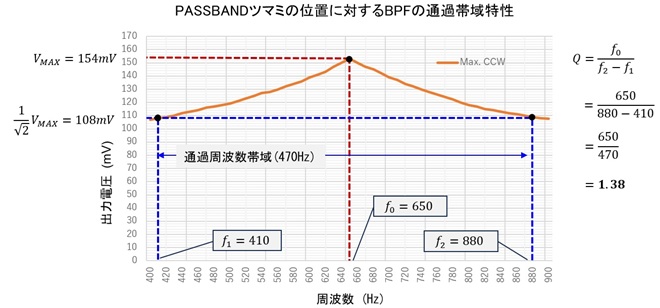

図12に示した方法によりPASSBANDツマミをMax. CCWにセットした状態、つまりQが低く一番帯域幅の広い状態とQの一番高い状態(Max. CW)の特性図を検証します。

一番聞きやすいピッチ650HzでSPの両端の出力電圧を154mVにセットします。154mV以外でも問題はありません。設定しやすいレベルとしてください。各入力周波数に対する出力電圧レベルは図13のようになります。電圧の最大値VMAXより![]() 倍のポイント(約3dB低下のポイント)のレベルは、計算より108mVです。

倍のポイント(約3dB低下のポイント)のレベルは、計算より108mVです。

108mVにおける出力レベルf2およびf1は特性図より目算でそれぞれ880Hz、410Hzです。これより帯域幅は、880-410=470Hzと分かります。またQは1.38となります。

図13. 通過帯域特性よりBPFのQ(通過帯域幅)を求める(PASSBAND: Max. CCW)

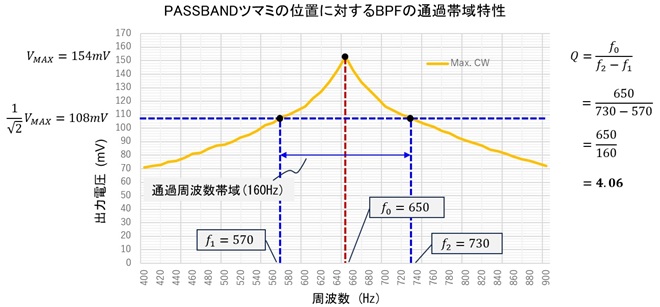

実測した通過帯域特性図より同様の方法でPASSBANDツマミをMax. CWの状態でのQは4.06、通過帯域幅は160Hzとなりました。(図14)

図14. 通過帯域特性よりBPFのQ(通過帯域幅)を求める(PASSBAND: Max. CW)

動作の確認

完成したアクティブBPFを、測定器を通してその特性を確認しました。その1で得た結果とほぼ同様の特性を確認しました。今回は、通過信号の周波数を約400Hz~1500Hzまで連続可変できるようにしました。

聞きやすいCW信号の周波数は人によって異なりますが、仮に650Hz(=f0)として計算すると今回示した回路図では、Qの最小値は約1.38となり、最大値は4.06となります。

図15. 短波ラジオのイヤホンジャックと完成したアクティブBPFを接続

実際、日中の7MHzが開いている状態で7010kHz辺りを短波ラジオで受信しました。メーカー製のHFトランシーバーのような受信感度は得られませんが、それでも多くのCW信号を受信することができます。その信号を短波ラジオのイヤホンジャックからケーブルを通して今回製作したBPFに接続します。

測定器ではそれなりの特性が得られましたが、短波ラジオで受信したCW信号を製作したBPFを通して受信すると、Qを可変するPASSBANDのツマミを回してもサイドが切れるといったような性能は得られませんでした。確かにQの低い状態と高い状態の差はなんとなく感じられますが、私たちがメーカー製のトランシーバーで感じるようなシェイプファクタ―の鋭いフィルターの切れは感じられませんでした。残念ながら期待したような結果は得られませんでした。

反対に通過信号の周波数をPEAK FREQのツマミを回して可変するとこれは大きな効果がありました。目的とするCW信号を受信し、PEAK FREQのツマミを回していくと、その信号が浮かび上がるポイントがあります。メーカー製のトランシーバーについているピークフィルターと同じ機能です。

通過帯域幅を狭くしてCW信号を聴くことを目的に製作しましたが、むしろ希望する周波数だけを通す、本来のバンドパスフィルターの機能として使う方が大きな効果が期待できることを確認しました。

通常フィルターのシェイプファクターは、ピーク値から6dBダウンした帯域幅と60dBダウンした帯域幅の比で算出します。一般的なメーカー製のHFトランシーバーや受信機に組み込まれているIFフィルターのシェイプファクターは2前後で、今回製作したOPアンプ3個で構成するBPFではピーク値から60dBもダウンした信号のレベルの測定は不可能で、シェイプファクターの算出はできません。

しかしながら、前述したようにオーディオピークフィルターとしての機能は使い勝手がよく、短波ラジオでCWを受信する際には効果がありました。

参考にした資料

バンドパスフィルターの計算サイト

http://www.g-munu.t.u-tokyo.ac.jp/local_manual/bpf/bpf.html

CQ出版社 OPアンプ活用100の実践ノウハウ

産報 電子科学シリーズ52 アクティブフィルターの設計

月刊FB NEWS FBのトレビア 第二十六回 MOSFETを使ってみよう

https://newfbnews.jp/202107/trivia/

HW Lab バックナンバー

- 第13回 LMC555を使った周波数切り替え式オーディオ・ジェネレーターの製作

- 第12回 レーザー光線を用いた光通信実験(改良編)

- 第11回 三端子レギュレーターを使った1.2~15V/3A定電圧電源の製作

- 第10回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その2)

- 第9回 アクティブBPFのアマチュア無線への応用 (その1)

- 第8回 ウイーンブリッジ発振回路を使った雨検知器

- 第7回 ハンドマイクがスタンドマイクに変身

- 第6回 EFHWアンテナの試作と実験

- 第5回 可視光線による通信実験(後編)

- 第4回 LEDを光源とする可視光線による通信実験(前編)

- 第3回 TA7368を使ったステレオオーディオアンプの製作

- 第2回 DCラインフィルターの製作

- 第1回 コンパクト・マグネチック・ループ・アンテナの簡単製作

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)