今更聞けない無線と回路設計の話

【テーマ2】デシベルと無線工学

第13話 非線形歪み(その3)

2025年10月1日掲載

4. PAPRとバックオフ

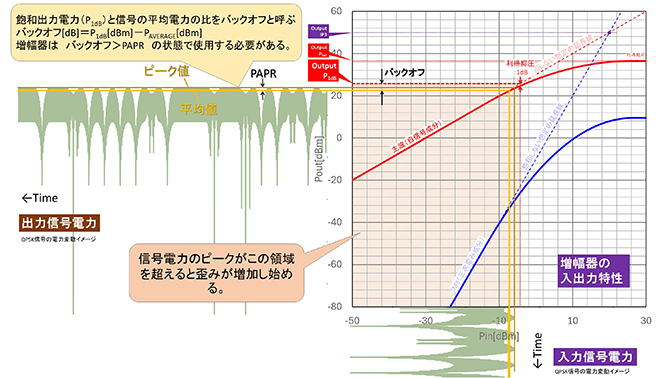

平均電力に対してピーク電力が大きい信号を増幅するときには図4に示すように増幅器の飽和特性によって波形のピーク部分がクリップされないように注意が必要です。ピークがクリップされる、すなわち波形歪みが発生すると、例えQPSKのように位相に情報を載せている変調方式であっても、不要スペクトルの発生や前後に隣接する符号に干渉してSNRの低下を招きます。このため、変調方式にかかわらず増幅器は信号のピークが増幅器の飽和レベルに達しない範囲で使用する必要があります※2。

増幅器の飽和レベルに信号のピークを当てないためには、信号レベル(平均電力)を増幅器の飽和レベルよりもPAPR分だけ小さくする必要があります。信号の平均電力と増幅器の飽和レベルの比を“バックオフ(Back off)”と呼びます。このバックオフの大きさを、扱う信号のPAPRよりも大きく取ることによって、信号のピークが増幅器でクリップされたり抑圧されたりすることを防止します。言い換えると送信電力10Wを必要とする場合、信号包絡線が変動しないFM変調やFSK変調では飽和出力電力10WのHPAで済むところ、QPSK方式では、図3の②で示したPAPRから、約1.3倍の飽和出力電力13W以上のHPAを準備する必要があります。なお、ここで使用する“増幅器の飽和レベル”は第12話で解説したP1dBの値を用いるのが一般的ですが、256QAM等歪みの影響を強く受ける変調方式では、P0.5dBを増幅器の飽和レベルとするなど、厳しい条件を設定する場合があります。

※2 FM変調やFSK変調などの非線形変調方式、あるいは電力伝送やレーダ等、無変調の信号の場合は、発生する歪が高調波に限られるためフィルタで抑止することを前提に、電力効率を優先して意図的に飽和させた増幅器を使用しているケースがあります。

5. マルチキャリアとCCDF

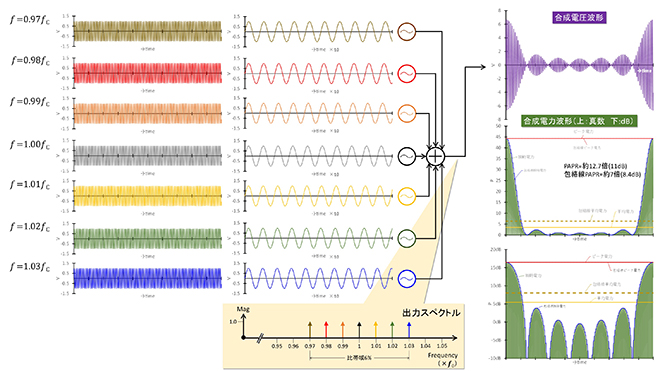

通常、振幅変調に起因するPAPRの上昇は3dB程度の範囲に収まりますが、この程度で済まないケースが複数のサイン波をまとめて1つの信号と見なして増幅する場合です。これには「共通増幅器」と呼ばれる複数チャネルの送信信号をまとめて増幅するケースとOFDM信号のように、そもそも周波数分割で多重された変調信号を扱うケースが考えられます。無相関の複数のサイン波を複数合成すると長い周期で位相が揃うケースが発生し、同時に多数の信号が同相になると非常に大きな振幅に達するため、PAPRが10dB以上の大きな値に達します(図5)。

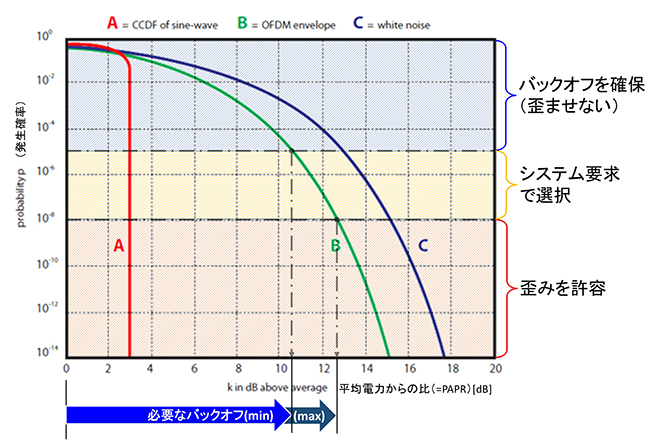

マルチキャリアの信号の最大ピーク電圧は、各キャリアが同位相になったときに発生するので、非常に低い発生確率でキャリア数相当の振幅に達します。キャリア数が10波程度までならまだ良い(それでも平均出力の10倍の飽和出力が必要)のですが、Wi-Fiや5Gのように512波とか1024波になるとPAPRが大きすぎて、増幅器のバックオフで対処しようとするのは現実的ではなくなります。このため、CCDF(Complementary Cumulative Distribution Function: 相補累積分布関数)という概念を適用します。これは図6に示すように、縦軸に発生確率、横軸にPAPRで表現したピーク電力の大きさをとったグラフにプロットされる関数の事で、その信号のピーク電力の発生確率分布を示します。

図6において、プロットAはサイン波による100% AM変調、すなわち正弦波の包絡線をもつ信号なので、PAPR≦3dB(つまり無変調信号のPAPRを0dBとおいて計算されたグラフです)に収まっています。これに対してプロットBはHDTV(デジタルTV放送)のOFDM波(サブキャリア数は恐らく1536)のCCDF特性を示しており、発生確率10-14(送信シンボル1014個に1回と理解してください)の割合で平均電力(エンベロープの平均)+15dB(約32倍)のピークが発生する事を示しています。一般に無線通信の変調信号は+振幅と-振幅のバランスが崩れないようにランダム信号で変調(スクランブリング処理と呼びます)しています。従ってOFDM信号はランダム信号で変調されたサブキャリアの集合体なので、時間領域波形はランダム波つまり帯域制限された雑音波形のように見えます。プロットCは白色雑音(ガウス雑音)のCCDF特性です。白色雑音は理論上無限大のPAPRを含みます。OFDMはこの白色雑音に近いCCDF特性を示しており、如何に低頻度で高ピークの振幅を生じるかがおわかりいただけると思います。

このような信号を取り扱う通信機においては、発生確率が極端に低いピークについては歪む事を許容し、結果発生する伝送誤りは、再送処理や誤り訂正などで救済するという考え方を採用し、アナログ増幅器のバックオフとして、発生確率10-5~10-8程度のピークが歪まないような値を採用するケースが一般的です。

※3 出展: Statistical Analysis of Modern Communication Signals - Noisecom

6. 第13話のまとめ

第13話では非線形歪みの影響を(強く)受けない範囲で、できるだけ大きな振幅を取り扱うために必要な知識として、PAPRの定義とバックオフの取り方について解説しました。併せてPAPRを理解する上で必要な交流電圧と電力の表記とデシベルの関係についても復習しました。以下、第13話の要点です。

- (1) 負荷抵抗を1[Ω]としたとき、ピーク電圧が1[V]の正弦波交流の平均電圧は0[V]、最大電力は1[W],平均電力は1/2[W]となる。

- (2) 正弦波交流の実効値電圧とは、2乗して負荷抵抗値で割ると平均電力となる電圧値で、(1)の関係においては

[V]である。

[V]である。 - (3) レベルダイヤグラムでプロットする「電力[dBm]」は平均電力、これと対応する「電圧 [dBμV]」は実効値である。

- (4) PAPRとは交流のピーク電力と平均電力の比を示し、振幅一定の正弦波交流の場合は3dBである(包絡線の平均値を基準にする場合は0dB)。

- (5) 情報を伝送するために振幅一定の正弦波交流信号(搬送波)を変調すると、その振幅は変調データの振幅に対応して変動するため、ピーク電力は上昇し、平均電力は減少する。この結果、振幅一定の正弦波と比べてPAPRは大きくなる。

- (6) 増幅器において無歪みで最大の平均出力を得るためには信号の平均電力を、飽和レベルからPAPR分だけ小さいレベルに維持する必要がある。飽和レベルから平均電力までのレベル比(dB表記ではレベル差)をバックオフと呼ぶ。

- (7) バックオフの基準レベルである飽和レベルはP1dBとするのが一般的。但し256QAM等のように波形歪みの影響が出やすいシステムではP0.5dBなど、より小さな利得圧縮点を飽和点と規定する場合がある。

- (8) マルチキャリア増幅器やOFDM信号は低い発生頻度で、平均電力の10倍以上に達する大きなピーク電力を発生する。このため、PAPRの大きさと発生頻度の関係を示すCCDF特性を求め、発生確率10-5~10-8程度の範囲までのピーク電力が歪まないような設計を行う。

第14話は非線形歪みを改善する方法について解説したいと思います。

今更聞けない無線と回路設計の話 バックナンバー

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第16話) レベルダイヤグラムの構成

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第15話) 非線形歪み(その5)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第14話) 非線形歪み(その4)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第13話) 非線形歪み(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第12話) 非線形歪み(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第11話) 非線形歪み(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第10話) 線形歪み(フェージング現象)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第9話) 足される雑音と掛けられる雑音

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第8話) 等価雑音の内訳

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第7話) 無線通信の成立条件(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第6話) 無線通信の成立条件(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第5話) 無線通信の成立条件

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第4話) dBmとdBµVの複雑な関係

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第3話) dB(デシベル)を知る(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第2話) dB(デシベル)を知る(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第1話) (プロローグ)無線通信機の天井と床

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第30話) 三角関数のかけ算と無線工学の切っても切れない深い縁

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第29話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第28話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第27話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第26話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第25話) マイナスの周波数

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第24話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第23話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第22話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第21話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その6)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第20話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その5)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第19話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第18話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第17話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第16話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第15話) 位相検波器の話

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第14話) PLLの動作原理と代表構成

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第13話) PLLの役割とサイン波の純度について

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第12話) 同一周波数のサイン波のかけ算と位相のはなし

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第11話) ギルバートセル乗算器(その3・ギルバートセル乗算回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第10話) ギルバートセル乗算器(その2・定電流源とカレントミラー回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第9話) ギルバートセル乗算器(その1・差動増幅の基礎)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第8話) ダブルバランスドミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第7話) ダブルバランスドミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第6話) トランジスタミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第5話) トランジスタミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第4話) 非線形動作を利用したかけ算のまとめ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第3話) ミキサの線形性って何?

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第2話) 周波数変換とミキサ(混合)回路

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第1話) サイン波のかけ算

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)