今更聞けない無線と回路設計の話

【テーマ2】デシベルと無線工学

第12話 非線形歪み(その2)

2025年9月1日掲載

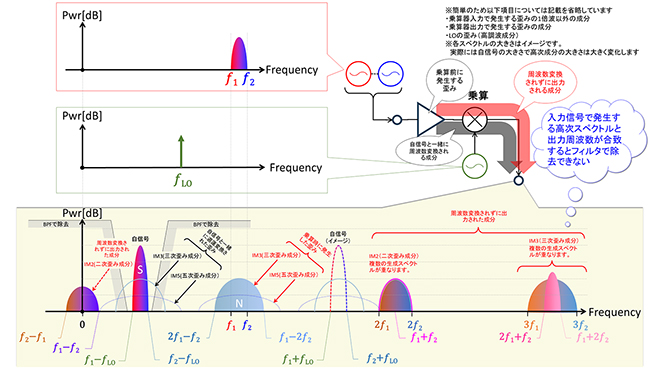

4. 周波数変換回路(ミキサ)が歪んだときのスペクトル※3

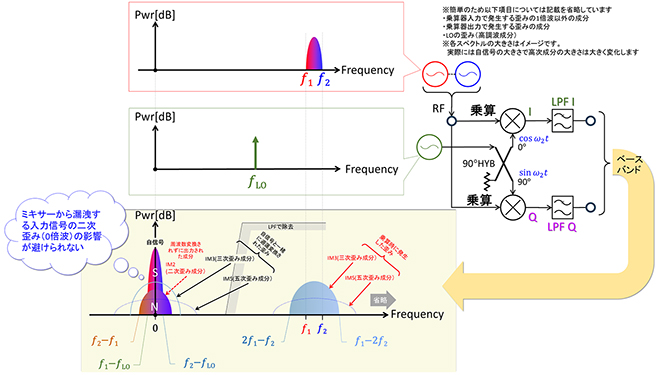

周波数変換回路の場合は回路構成によって影響が複雑に変化します。理論的にはLO信号とかけ算する前に発生した非線形歪みは自信号と一緒に周波数変換されるので、周波数変換後の自信号にそのまま重畳されますが、乗算回路で発生する非線形歪みの中には、入力信号が歪んで発生した高次スペクトルが、ミキサの入出力アイソレーション分だけ減衰して、そのまま(周波数変換されることなく)出力に現れるケースが存在するため注意が必要です。図4に示すように、出力周波数を入力周波数の整数倍にとると乗算器の歪みの影響を受けやすくなるため、極力避けた方が無難です。

図4 帯域幅𝑓2-𝑓1の変調信号を周波数変換した場合の出力イメージ

この問題をどうしても避けられないのが図5に示すダイレクトコンバージョン方式の受信機です。ダイレクトコンバージョン方式では直交ミキサ(周波数変換回路)の出力周波数がベースバンド信号(0倍波)となるため、ミキサの偶数次歪み(特に二次歪み)の0倍波が出力信号に重畳します。従ってダイレクトコンバージョン方式の受信機に採用する直交復調器(ミキサ)は、奇数次の歪み特性のみならず、偶数次の歪みにも注意が必要になります。

5. 高次成分の減衰特性とインターセプトポイント

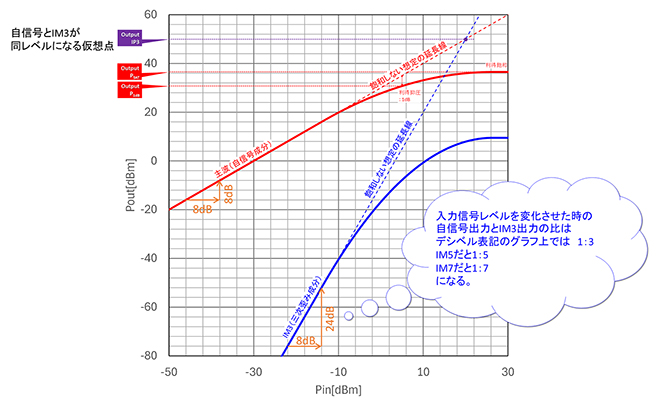

高次成分・・・ すなわち非線形歪みは増幅器の大振幅動作と出力飽和で発生するため、これを減らすためには信号レベルを小さくする必要があります。信号の振幅が小さく、ほぼ線形動作と見なせる領域では、高次成分は信号レベルに対して無視できるレベルになる訳ですから、自信号の振幅を小さくしたときの高次成分の振幅の下がり方は自信号よりも大きい(早い)ことがお察しいただけると思います。n次のスペクトル成分は自信号をn乗して生成された成分なので、入出力レベルを[dB]で表記したグラフにプロットすると、入力レベルを1dB変化させると、n乗成分の出力レベルはn[dB]変化します。この様子を三次成分について示したのが図6です。

図6 一般的な増幅器の非線形歪み(3次成分)と自信号成分の入出力レベルの関係

増幅器の出力振幅は有限の大きさでクリップされるので、自信号成分も高次成分も、ある値まで上昇すると、以降は入力振幅をいくら大きくしても飽和してしまいます。これを仮に飽和しないものとして直線で延長したのが図6の破線です。これまでの解説から自明ですが、この破線の傾斜は自信号成分に対して高次成分の方が必ず急になります。従ってどの次数においても自信号の延長線と交差するポイントがあり、これを(n次の)インターセプトポイント(IPn)と呼びます。増幅器のデータシートには三次と五次のインターセプトポイント(IP3とIP5)が記載されていることが一般的です。偶数次歪みが問題になるミキサのデータシートにはIP2も記載されている場合があります。インターセプトポイントはデバイスのダイナミックレンジ(歪みの大きさ)を示すパラメータであると同時に、このポイントが判れば図6のグラフは容易に作成できるので、ある入力レベルでその増幅器を動作させた際の三次歪み(IM3)、五次歪み(IM5)の大きさを幾何学的に導出することが可能になります※4。

6. 第12話のまとめ

第12話では第11話に引き続き、非線形歪みが伝送信号の劣化にどのように寄与するかを解説しました。非線形歪みはその名の通りデバイスの非線形特性による時間領域での波形の変形に起因するので、それを表現する計算式は級数になって非常に煩雑なのですが、伝送信号への影響は周波数領域において信号電力と帯域内高次成分の電力比(等価SN比)として影響配分できるので、劣化配分設計上は判りやすい劣化項目に分類できると思います。以下、第12話の要点です。

- (1)非線形歪みで生成される高次成分のスペクトルは、次数をnとすると入力信号のスペクトル分布を周波数軸方向にn倍に広げた分布となり、中心周波数はnが奇数の場合は入力周波数の奇数倍(1,3,5・・・ n)、nが偶数の場合は入力周波数の偶数倍(0,2,4・・・ n)の周波数に分布する。

- (2)増幅器の場合、奇数次歪み(特に三次歪み)の1倍波スペクトルが自信号に被る(フィルタで分離出来ない)ので伝送信号を劣化させる成分となる。

- (3)周波数変換回路の場合、変換周波数が入力信号の整数倍になると、入力側で発生した高次スペクトルとぶつかってしまい、信号劣化を起こしやすくなるので、整数比の周波数変換は避けた方が良い。

- (4)ダイレクトコンバージョン方式の受信機では、ミキサ(ダウンコンバータ)入力の偶数次歪みの0倍波がミキサ出力に被るとフィルタで除去できないので、伝送信号を劣化させる成分となる。

- (5)入出力電力を[dB]で表記した入出力特性グラフにおいて、自信号のプロットの傾斜に対して、n次歪み成分の傾斜はn倍になる。傾斜の異なる両者が交差するポイントをn次インターセプトポイントと呼び、当該デバイスのn次歪みのレベルを自信号の入力レベルから割り出す事を可能にする。

第13話では劣化配分設計における非線形歪みの管理方法(バックオフの考え方)と改善方法について解説します。

- ※3: そもそも非線形動作であるミキサの歪みとはどういう定義か・・・ については「今更聞けない無線と回路設計の話【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 第3話 ミキサの線形性って何?」を参照ください。

- ※4: データシートに掲載されているIP3、IP5は2トーン信号で測定されたものなので、変調信号を入力した場合とでは差違が発生します。

今更聞けない無線と回路設計の話 バックナンバー

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第14話) 非線形歪み(その4)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第13話) 非線形歪み(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第12話) 非線形歪み(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第11話) 非線形歪み(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第10話) 線形歪み(フェージング現象)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第9話) 足される雑音と掛けられる雑音

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第8話) 等価雑音の内訳

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第7話) 無線通信の成立条件(その3)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第6話) 無線通信の成立条件(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第5話) 無線通信の成立条件

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第4話) dBmとdBµVの複雑な関係

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第3話) dB(デシベル)を知る(その2)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第2話) dB(デシベル)を知る(その1)

- 【テーマ2】デシベルと無線工学 (第1話) (プロローグ)無線通信機の天井と床

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第30話) 三角関数のかけ算と無線工学の切っても切れない深い縁

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第29話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第28話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第27話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第26話) 交流ベクトル空間と直交ミキサ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第25話) マイナスの周波数

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第24話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第23話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第22話) 同一周波数のサイン波の掛け算と周波数の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第21話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その6)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第20話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その5)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第19話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その4)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第18話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その3)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第17話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その2)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第16話) ループフィルタとPLLの応答特性の話(その1)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第15話) 位相検波器の話

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第14話) PLLの動作原理と代表構成

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第13話) PLLの役割とサイン波の純度について

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第12話) 同一周波数のサイン波のかけ算と位相のはなし

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第11話) ギルバートセル乗算器(その3・ギルバートセル乗算回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第10話) ギルバートセル乗算器(その2・定電流源とカレントミラー回路)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第9話) ギルバートセル乗算器(その1・差動増幅の基礎)

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第8話) ダブルバランスドミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第7話) ダブルバランスドミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第6話) トランジスタミキサ②

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第5話) トランジスタミキサ①

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第4話) 非線形動作を利用したかけ算のまとめ

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第3話) ミキサの線形性って何?

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第2話) 周波数変換とミキサ(混合)回路

- 【テーマ1】三角関数のかけ算と無線工学 (第1話) サイン波のかけ算

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)