My Project

第44回 【ホームセンターで材料が揃う】移動運用向けスリム三脚の製作【好きな長さに作れる】

2025年9月1日掲載

前回の記事では、8年以上前に作った八木アンテナの改良版を別のアプローチで作りました。2021年6月号の第26回では『三脚付きアンテナ基台』を製作しましたが、それは八木アンテナには使えず、構造としても満足していません。

今回は、移動運用に便利な、コンパクトな三脚の製作をご紹介します。ホームセンターで手に入る部材で作れます。

移動運用に向いている三脚とは

移動先で八木アンテナを使う時はカメラ用の三脚を利用するのが一般的です。カメラの三脚はしっかりした造りですが、ある程度のサイズと重量があります。それほど堅牢さを求めないのであれば他の物で代用出来ます。実際、初めは「譜面台」を改造して使っていました。

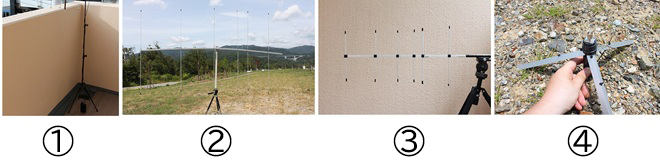

これまでに使った三脚。

①譜面台を改造して作った三脚。(2016年10月号『430MHzバンドの6エレ八木アンテナの製作』より)

②コンパクト三脚を利用。(2018年9月号『144MHzバンド6エレアンテナ』より)

③ビデオカメラ用大型三脚を利用。(2025年6月号『430MHz 6エレ八木アンテナの製作』より)

④自作の三脚。(2021年6月号『三脚付きアンテナ基台』より)

自分にとってベストな物を求めると自作することになります。というわけで、八木アンテナに使える三脚を自作してみました。

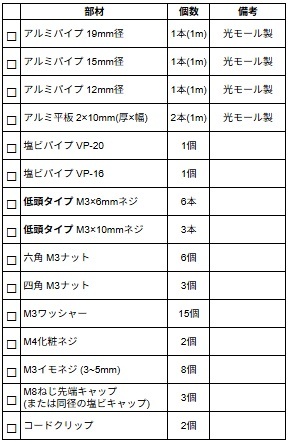

部品表

穴あけテンプレート

こちらからダウンロード

※A4 タテ 100%で印刷してください。

製作

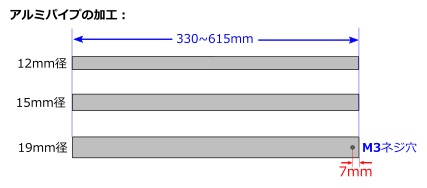

1. アルミパイプの加工

シャフトとなるアルミパイプをカットして穴を開けます。長さは自由が利きます。短くコンパクトにしたいか、伸ばした時の長さを優先するかで決めてください。なお、穴あけには上記のテンプレートをダウンロードして使ってください。

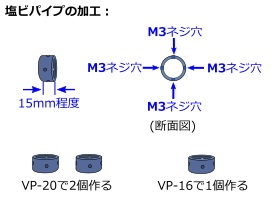

2. 塩ビパイプの加工

足を曲げ伸ばしさせる『スライダー』と、伸縮パイプを固定する『スリーブ』には塩ビパイプ(VP-20とVP-16)を使います。上記のテンプレートをダウンロードして使ってください。

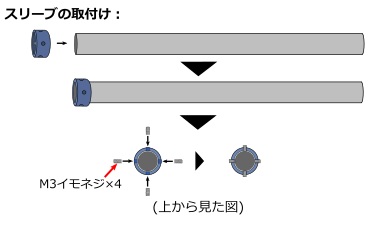

3. パイプへのスリーブの取り付け

シャフトを伸ばして固定するためのスリーブの取り付けです。アルミパイプにスリーブを通し、4方向からイモネジを締めて固定します。コツは、4つのイモネジを順に徐々に少しづつ締めて行くことです。

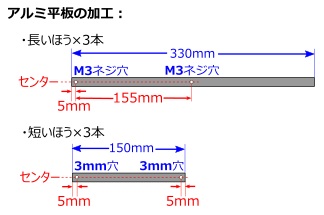

4. アルミ平板の加工

平板を図の寸法にカットして穴を開けます。これが足になります。ネジ穴と普通の穴とがありますので、開ける穴を間違えないように注意してください。

注意: この作業で精度が決まります。慎重に進めてください。

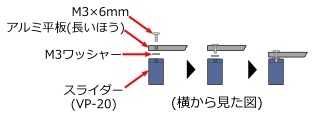

5. スライダーへの足の取り付け

三脚の足となるアルミ平板を『スライダー』に取り付けます。まず、ネジを足(長いほうの平板)に取り付けてよく締め、足ごと回転させながら、スライダー側にあるネジ穴に入れ込みます。完全に締めるのではなく、180度くらいスイングする状態にします。

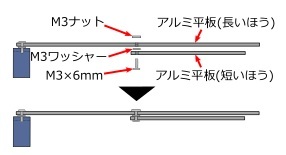

6. 短いほうの平板の足への取り付け

ネジを締める向きに注意してください。内側から外に向けてねじを止めます。完全に締めるのではなく、180度くらいスイングする状態にします。

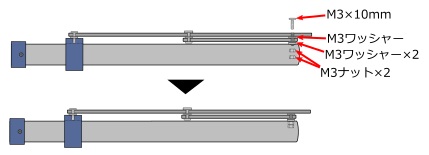

7. ボトムシャフトに足を取り付ける

短いほうの足をシャフトの下部にネジ止めします。完全に締めるのではなく、後述のように足が閉じたり開いたりする状態にします。

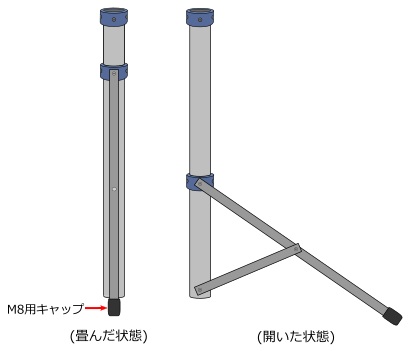

このようにスムーズに閉じたり開いたりすることを確認します。

残りの2本の足も5~7を繰り返して取り付けて下さい。なお、足の先端にM8ネジ用の先端キャップを付けると滑り止めになります。

M8用末端キャップ。

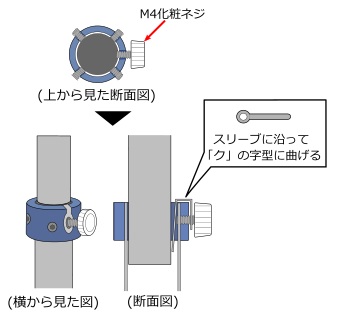

8. スリーブへのストッパーの取り付け

ストッパーにM4のネジ穴を開けます。パイプごとスリーブを突き抜けるネジ穴です。このネジ穴を介してM4ネジで中のシャフトを押さえて固定できるようにします。図のようにコードクリップを取り付けると、ネジとパイプが直接当たらないので、パイプに傷が付きにくくなります。(パイプに傷が付くのが特に気にならなければ不要です)

ネジで直接パイプを押して固定すると傷が付きやすい。

コードクリップをパイプとM4ネジの間に挟むと、良い緩衝材になる。

次ページは「前回の430MHz 6エレ八木アンテナを取付けてみた使用感」

My Project バックナンバー

- 第45回 【無線機の修理ガイド】サービスマニュアルを読んでみよう

- 第44回 【ホームセンターで材料が揃う】移動運用向けスリム三脚の製作【好きな長さに作れる】

- 第43回 【ホームセンターで材料が揃う】430MHz 6エレ八木アンテナの製作

- 第42回 【見よう見まねで】ハンディー機のストラップを作ってみた

- 第41回 自立型 ダイアルチューニング式 マルチバンドHFアンテナの製作

- 【連載40回記念】 電子工作について語る

- 第39回 【お手軽価格】 デジタルオシロスコープが面白い

- 【番外編】 例の百均ON AIRライトを改造しよう

- 第38回 GPSモジュールを使ってみよう【後編】

- 第37回 GPSモジュールを使ってみよう【前編】

- 第36回 【入力した信号を表示する】汎用表示器

- 第35回 【DIYの展示会】再びMaker Faireに行ってきました

- 第34回 【DIYの展示会】Maker Faireに行ってきました

- 第33回 【余った部材の有効活用】オリジナル外部スピーカーの製作

- 第32回 IC-705のワイヤレスリモコン(製作編)

- 第31回 IC-705のワイヤレスリモコン(Bluetooth解説編)

- 第30回 【片手で楽々QSY】多機能スピーカーマイクの製作

- 第29回 電子工作キットを企画してみた

- 第28回 ハンディー機収納ボックスの製作

- 第27回 【災害備蓄にも最適】移動運用で食べるメニューを作ってみた

- 第26回 【ホムセンアイテムで作る】3脚付きアンテナ基台

- 第25回 IC-705でミリタリーハンドセットを使う

- 第24回 オンラインイベントのための動画配信講座

- 第23回 【場所を選ばないHF運用】チューナー内蔵アンテナとお手軽アース

- 第22回 買ったばかりのIC-705をカスタマイズ!

- 特別寄稿 38年前のアメリカのアマチュア無線誌『73』を読んでみよう

- 第21回 はじめてのラズベリーパイ

- 第20回 【使い方いろいろ】4CH“直流”オシロスコープの製作

- 第19回 ハムフェア2019自作品コンテスト奮闘記 【50MHz AMトランシーバーの製作】

- 第18回 【Nゲージ】ラジオICを使ったビデオ送信回路【懐かしの電子工作】

- 第17回 【手作り無線データ通信】ワイヤレス温度モニターシステムの構築【IoT】

- 第16回 【コンパクト収納】144MHzバンド6エレアンテナ

- 第15回 IC-R6のワイヤレス化

- 第14回 簡易アンテナローテーター

- 第13回 【ワイヤレス】 腕時計型ハンディー機リモコン

- 第12回 ハードとソフト、両方を取り入れて作る回路

- 第11回 【1度やってみたかった!】 CI-Vでハンディー機をリモート制御

- 第10回 【アウトドアや防災に最適】 防水・自動点灯 LEDライトの製作

- 第9回 【丈夫でスタイリッシュ】ハンディー機用ホイップアンテナの製作<4種>

- 第8回 【カンタンに作れて実用的】キャリングハーネスの製作

- 第7回 【眠っているパーツに活躍の機会を】ハムイベントのフリーマーケット出展のススメ

- 第6回 【不思議な回路】超再生検波方式FMラジオの製作

- 第5回 【パキパキ畳んでコンパクト】ハンディー機用ノンラジアルアンテナの製作

- 第4回 【テレビ映りを改善】地デジ用ラインブースターの製作【広帯域高周波アンプ】

- 第3回 【ミリ単位を活かす】小さなチップ部品で大きく変わる高周波の世界【アッテネーターとフィルター】

- 第2回 【ミリ単位を楽しむ】チップ部品の活用で見えてくる工作の新しい世界【AFアンプ】

- 第1回 【わずか80グラム】430MHzバンド 6エレ八木アンテナの製作

外部リンク

アマチュア無線関連機関/団体

各総合通信局/総合通信事務所

アマチュア無線機器メーカー(JAIA会員)